久しぶりに音楽の話題、クラシック編です。年末のクラシック倶楽部(NHK)で放送された「エマニュエル・パユ 武満徹を奏でる」を録画しました。ご存じの通り、パユはベルリンフィルの首席フルート奏者です。日本にもそれなりに来ているようで、今年の5月にも公演が予定されています。 ちょうど

3年ほど前、GRFさんのお宅でベルリンフィルのデジタル・コンサートホールを介して、パユの演奏を見させて(聴かせて)いただきました。ちなみに映像に写っている女性はやはりフルート奏者の高木綾子で、私もアンコールピースを集めた『シシリエンヌ~フルート名曲集』を、時々通しでかけます。

フルートにはアコースティックギターと並んでオーディオ的には組し易い楽器(例えばヴァイオリンやピアノに比べて)というイメージがありますが、いかがでしょうか?勿論、突き詰めれば細かいところは気になるのでしょうが、抜けの良いフルートを聴いて悦に入る・・・オーディオファンであれば誰しもご経験があると思います。ジャンルを問わない幅の広さもフルートの特長ですね。例えば、ジョビンの名盤の『WAVE』の冒頭、ギターの後に続くフルートを聴くと、広大な草原(ジャケットの光景)が重なります。他には、ウィントン・ケリー「Keep It Moving」、カーペンターズ「This Masquerade」、オフコース「群衆の中で」が挙がりますが、皆さんもきっとフルートならこの1曲!をお持ちのことでしょう。

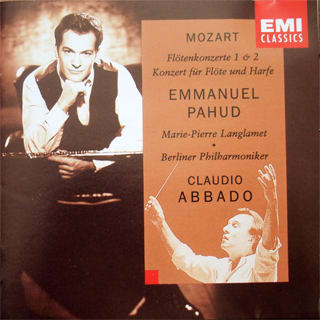

現在、手元にあるパユのCDは4枚、いずれもEMIの音源です。こちらはアバド/ベルリンフィルとのモーツァルト協奏曲集です。モーツァルトのフルート協奏曲は2作品ですが、2番は元来はオーボエ向だったそうです。実際、セルによってチェロ協奏曲に編曲されています。フルートとのマッチングは1番の方が良く、聴く頻度も必然的に多くなってしまいます。本CDで旋律が最も知られているのは、フルートとハープの協奏曲の第2楽章でしょうか。ゆったりした音楽の進行に、あらためてフルートとハープの相性の良さを感じます。EMIデビュー当時のパユの瑞々しいフルートの音色が全編に詰まっています。

そのハープとの相性を活かした、比較的カジュアルな作品集です。アシストするのは安楽真理子です。全般にパユのフルートに余裕、懐の深さ、安定を感じます。サブタイトルに『フランスのうた、日本の歌』とあるように日仏ゆかりの楽曲が並びます。ヴァイオリンやピアノで慣れきった作品も、フルートだと新鮮に聴こえます。「チャールダーシュ」の緊張感や「ジムノペディ第1番」の緩い雰囲気を、フルートを介して味わえました。日本の曲では「夏の思い出」がまさしく夏の尾瀬の風といった印象でした。「春の海」が尺八と琴に聴こえるのはご愛嬌です。相性の良さは古今東西を問わないということですね。

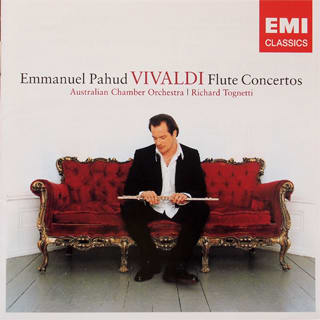

フルートはバロックとの相性がいいイメージがありますが、モーツァルトの時代でもまだ楽器としての完成度は低かったそうです。ヴィヴァルディやテレマンの時代の木製のフルートとは、同じフルートでも非なる楽器と言えるでしょう。ライナーには、古楽器で演奏せずに、敢えて現代のフルートやテクニックで楽曲に迫るパユの意気込みが記されています。ヴィヴァルディの方は、オーストラリア室内管弦楽団との共演です。個人的にはヴィヴァルディではマイナー調の曲が好みです。四季なら冬、他にバスーン協奏曲、4つのヴァイオリンのための協奏曲など。このCDではイ短調RV440となります。

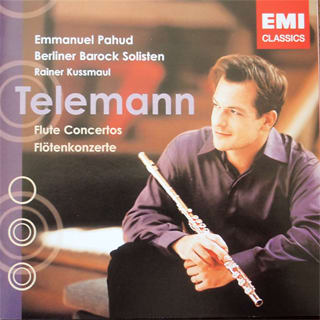

一方、テレマンの方は、ベルリンフィルのソリスト達がバックアップ。フルートの流麗さと弦楽器の柔らかさが、楽曲の素朴さにマッチしていて、大変気に入りました。これを契機にテレマンの他の作品(リコーダー、リュートなど)へも手を伸ばそうと思っています。テレマンは作った曲がクラシックで最大級で、4000曲に及ぶとは驚きです。同時代のバッハ、ヘンデルとも親交があったようですが、知名度が随分違ってしまいました。このCDの録音の前段では楽譜の修復において相当の苦労があったようですが、こうしてでいつもで聴ける恩恵に与ったというわけです。

5月の公演は、ベルリンフィルの弦楽器メンバーがサポートするようです。何とか都合をつけるつもりです。