先の3連休の初日の16日、地元横浜のハンコックさんとのサウンド交流を行いました。ハンコックさんのことは、かねてよりブログを通じて存じ上げていました。拙ブログを開設した当初から相互リンクさせていただいています。もう7年ほどになります。当時のブログ名は「青い手帳」ではなく「アナログを鳴らそう」だったと記憶しています。数年前、taoさんのお誘いで訪問の機があったのですが、当方の都合で流れたままになっていました。先般、チューバホーンさん経由でご紹介いただき、漸く訪問の運びとなりました。最寄り駅は私の通勤経路です。燈台下暗しといった感覚でお宅へ向かいました。

ハンコックさんはマンションにお住まいで、6畳ほどのお部屋でシステムを組まれています。ご結婚を機に引っ越しされましたが、奥様のご理解もありオーディオ部屋を確保することができました。いわゆるオーディオ弄り、アクセサリー弄りはご卒業され、機器のラインナップも落ち着かれたようです。ハンコックさんは私よりもお若いですが、2000年代半ばのブログの記事を拝見する限り、オーディオ歴では私よりずっと先輩ですね。サウンドデザインのデジタルアンプSD05のシリアルナンバーは100未満です。SD05つながりで、中央線沿線の濃い方々との交流もされています。

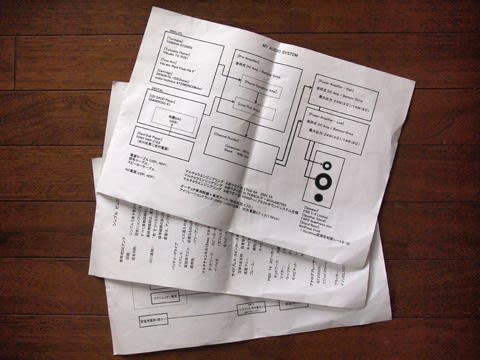

上流の機器から紹介します。ハンコックさんと言えばアナログです。そして、数少ない貴重なオラクル仲間でもあります。こちらはベースが黒で落ち着いています。カートリッジはフェーズテックのP-3で、拙宅のPP-300と同グレードです。モノラル針への交換がちょっと手間でしょうか。

デジタルファイル再生でのLinux系PCを使っている点でも、私と共通しています。ハンコックさんの選択はラズパイです。基板からI2S経由で直接デジタル信号を出せる点が魅力です。このサウンドが思いのほか良く、レビンソンのCDプレイヤーの出番が減ったそうです。

プリアンプはレビンソンのML-1です。訪問先でレビンソンを聴く機会はあまりありません。この方面は全く明るくありませんが、70年代当時のレビンソンの製品は「オールドレビンソン」として一定の評価があるようですね。アナログ再生はこちらを経由します。

この日のSD05はアナログ/デジタルを通じてフル活躍となりました。ファイル再生はラズパイ直結のフルデジタル再生です。一方、アナログはML-1からの信号を一旦SD05でA/D変換します。レビンソンのパワーアンプNo.23.5Lは不調で出番無しでした。

ウィルソンオーディオWATT3/Puppy2です。ウィルソンやアヴァロンのSPは空間表現に長けるイメージがありますが、セッティングによっても雰囲気が変わります。嘗て平行法もトライされたそうですが、壁の影響を受けにくい交差法となりました。

3時間半ほどの滞在中、デジタル、アナログ半々の構成で聴かせていただきました。ハンコックさんは50~60年代のジャズに傾倒されていますので、場合によってはオールジャズ、それも濃い路線ばかりを想像しました。実際、蓋を開けると、いろいろとご配慮いただき、クラシック、ジャズ、ポピュラーを混ぜて聴かせていただきました。クラシックは冒頭の2曲のみで、いずれもモーツァルトでした。とりわけ、グリュミオーのヴァイオリン協奏曲が印象に残りました。艶やかなヴァイオリンとオーケストラ広がりが心地よかったです。挨拶代わりの2曲で、次の展開が楽しみになってきました。

その後はギターのインストや邦楽のポップスと続きました。genmiさんのお宅でもかかった遠藤響子の『ホッチキス』、こちらでも登場です。当時オーディオ界でも話題になったのでしょうか。持っている方は持っていますね。藤田恵美は「アザミ嬢のララバイ」と嬉しい選曲です。

デジタルでのジャズは、ピアノトリオ、ヴォーカル、ハードバップと幅広く選曲いただきました。ハンコックさんは、管楽器がお好みで、いろいろと解説をいただきながらの進行です。『SOULE JAZZ』からの「Bohemia After Dark 」は、私の狭いストライクゾーン、ドンピシャでした。

アナログの部はスティーリーダン「black cow」で始まり、以降はジャズのオリジナル盤を中心に聴かせていただきました。『Grand Encounter』は東西のジャズマン融合による名盤です。ただし、ハンコックさん自身は専ら東海岸派だそうです。

終盤はハードバップを中心に。The Diamond Fiveは64年、オランダ録音です。コッテリしていない軽快なハードバップ、いいですね。最後は有名な『SOMTHIN' ELSE』で締めです。ハンコックさんのコレクションはまだ尽きませんが、3時間を超えてお開きとなりました。

デジタルはラズパイ→SD05の直結のフルデジタルでの再生でした。とてもストレートで、音源の素がそのまま出るようなサウンドでした。この明瞭感は驚きです。SD05の個性が加わり、涼やかで空間も広がります。これにDACを加えたらどんな音になるだろうと、想像が膨らみました。アナログの方は、ピアノの響きにハッとするような鮮度感がありました。もうひと押し欲しい気もしましたが、レビンソンのNo.23.5Lで聴くとまた違った印象になるかも知れませんね。感想戦でも話しましたが、ハードバップの王道路線、次の機会で聴かせていただければ幸いです。

終了後、駅近くの居酒屋さんで軽い感想戦となりました。ジャズやジャズ喫茶の話、オリジナル盤収集の話、オーディオの話、その他諸々の話をさせていただきました。ハードバップという一領域に限っても知らないことが多く、またいろいろと教えてください。今回は、お声をかけていただき、ありがとうございました。拙宅はまた違ったサウンドになりますが、秋のご来訪を楽しみにしております。

ハンコックさんはマンションにお住まいで、6畳ほどのお部屋でシステムを組まれています。ご結婚を機に引っ越しされましたが、奥様のご理解もありオーディオ部屋を確保することができました。いわゆるオーディオ弄り、アクセサリー弄りはご卒業され、機器のラインナップも落ち着かれたようです。ハンコックさんは私よりもお若いですが、2000年代半ばのブログの記事を拝見する限り、オーディオ歴では私よりずっと先輩ですね。サウンドデザインのデジタルアンプSD05のシリアルナンバーは100未満です。SD05つながりで、中央線沿線の濃い方々との交流もされています。

上流の機器から紹介します。ハンコックさんと言えばアナログです。そして、数少ない貴重なオラクル仲間でもあります。こちらはベースが黒で落ち着いています。カートリッジはフェーズテックのP-3で、拙宅のPP-300と同グレードです。モノラル針への交換がちょっと手間でしょうか。

デジタルファイル再生でのLinux系PCを使っている点でも、私と共通しています。ハンコックさんの選択はラズパイです。基板からI2S経由で直接デジタル信号を出せる点が魅力です。このサウンドが思いのほか良く、レビンソンのCDプレイヤーの出番が減ったそうです。

プリアンプはレビンソンのML-1です。訪問先でレビンソンを聴く機会はあまりありません。この方面は全く明るくありませんが、70年代当時のレビンソンの製品は「オールドレビンソン」として一定の評価があるようですね。アナログ再生はこちらを経由します。

この日のSD05はアナログ/デジタルを通じてフル活躍となりました。ファイル再生はラズパイ直結のフルデジタル再生です。一方、アナログはML-1からの信号を一旦SD05でA/D変換します。レビンソンのパワーアンプNo.23.5Lは不調で出番無しでした。

ウィルソンオーディオWATT3/Puppy2です。ウィルソンやアヴァロンのSPは空間表現に長けるイメージがありますが、セッティングによっても雰囲気が変わります。嘗て平行法もトライされたそうですが、壁の影響を受けにくい交差法となりました。

3時間半ほどの滞在中、デジタル、アナログ半々の構成で聴かせていただきました。ハンコックさんは50~60年代のジャズに傾倒されていますので、場合によってはオールジャズ、それも濃い路線ばかりを想像しました。実際、蓋を開けると、いろいろとご配慮いただき、クラシック、ジャズ、ポピュラーを混ぜて聴かせていただきました。クラシックは冒頭の2曲のみで、いずれもモーツァルトでした。とりわけ、グリュミオーのヴァイオリン協奏曲が印象に残りました。艶やかなヴァイオリンとオーケストラ広がりが心地よかったです。挨拶代わりの2曲で、次の展開が楽しみになってきました。

その後はギターのインストや邦楽のポップスと続きました。genmiさんのお宅でもかかった遠藤響子の『ホッチキス』、こちらでも登場です。当時オーディオ界でも話題になったのでしょうか。持っている方は持っていますね。藤田恵美は「アザミ嬢のララバイ」と嬉しい選曲です。

デジタルでのジャズは、ピアノトリオ、ヴォーカル、ハードバップと幅広く選曲いただきました。ハンコックさんは、管楽器がお好みで、いろいろと解説をいただきながらの進行です。『SOULE JAZZ』からの「Bohemia After Dark 」は、私の狭いストライクゾーン、ドンピシャでした。

アナログの部はスティーリーダン「black cow」で始まり、以降はジャズのオリジナル盤を中心に聴かせていただきました。『Grand Encounter』は東西のジャズマン融合による名盤です。ただし、ハンコックさん自身は専ら東海岸派だそうです。

終盤はハードバップを中心に。The Diamond Fiveは64年、オランダ録音です。コッテリしていない軽快なハードバップ、いいですね。最後は有名な『SOMTHIN' ELSE』で締めです。ハンコックさんのコレクションはまだ尽きませんが、3時間を超えてお開きとなりました。

デジタルはラズパイ→SD05の直結のフルデジタルでの再生でした。とてもストレートで、音源の素がそのまま出るようなサウンドでした。この明瞭感は驚きです。SD05の個性が加わり、涼やかで空間も広がります。これにDACを加えたらどんな音になるだろうと、想像が膨らみました。アナログの方は、ピアノの響きにハッとするような鮮度感がありました。もうひと押し欲しい気もしましたが、レビンソンのNo.23.5Lで聴くとまた違った印象になるかも知れませんね。感想戦でも話しましたが、ハードバップの王道路線、次の機会で聴かせていただければ幸いです。

終了後、駅近くの居酒屋さんで軽い感想戦となりました。ジャズやジャズ喫茶の話、オリジナル盤収集の話、オーディオの話、その他諸々の話をさせていただきました。ハードバップという一領域に限っても知らないことが多く、またいろいろと教えてください。今回は、お声をかけていただき、ありがとうございました。拙宅はまた違ったサウンドになりますが、秋のご来訪を楽しみにしております。