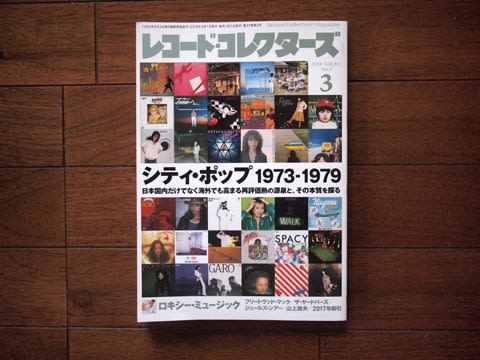

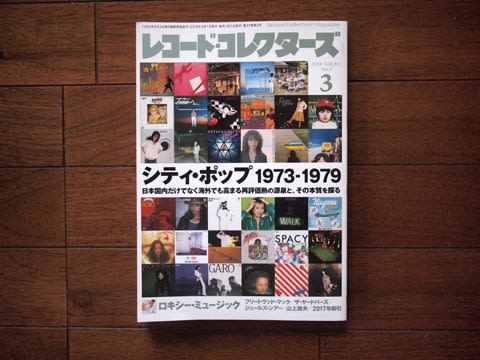

先日、書店で見かけたレコード・コレクターズの特集が「シティポップ1973-1979」で、その場でパラパラ捲って購入しました。そもそもシティポップというジャンルは何を指すのかよく分かっていなかったのですが、解説記事でなんとく理解しました。70年代中盤から後半にかけての(若者向けの)邦楽と言えば、ロック、フォーク、ニューミュージック、歌謡曲で概ねカバーできますが、それらの一部がシティポップ、ということのようです。面白いのは海外からの評価が高いこと。いまや、音楽はYouTubeで聴く?時代になり、思わぬところから陽が当たる状況です。オーディオファンとしては淋しいところではありますが、音源探しの面ではありがたい傾向とも言えます。

この特集では様々なアルバムが紹介されていますが、繰り返し出てくるアーティストもいれば、全く出てこないアーティストもいます。具体的には、ユーミン、山下達郎、吉田美奈子、尾崎亜美、竹内まりやは出てきますが、吉田拓郎、井上陽水、中島みゆき、さだまさしは出てきません。歌謡曲も出てきません。1973年以降というのもミソです。はっぴいえんどは、前史の扱いで、別格のパイオニアといった存在です。シティには洗練、大人といったニュアンスがありますね。四畳半フォークは明らかに線の外側に置かれています。私の中では、フォークのイメージがある、やまがたすみこやGAROが入っているのが意外でした。

80年代からバブル期にかけてもシティポップの流れは続いたようですが、私自身の洋楽志向が強まっていたこと、シティポップなるジャンルがあることすら知らなかったことから、あまり思い入れはありません。ちなみにブレッド&バターは1973-1979で複数のアルバムが選ばれていますが、同じ湘南でもサザンは入らなでしょうね。レコード・コレクターズ自体も興味深かったです。本特集ではありませんが、当時の洋楽・邦楽の、リイシュー盤が結構出ています。当然買っているのは50才以上のオジさんだと思います。高齢化で確実に市場は伸びているので(笑)、面白い動きだと思いました。ハイファイセット、フランスギャル、山口美央子、土屋昌巳、五つの赤い風船などなど。痒いところは人それぞれですが、やはり痒いところには手を伸ばしたくなります。

往年のLPレコードも意外なところで高値が付く可能性が出てきました。オリジナル盤を持っている方々、ここはキープの一手です!

この特集では様々なアルバムが紹介されていますが、繰り返し出てくるアーティストもいれば、全く出てこないアーティストもいます。具体的には、ユーミン、山下達郎、吉田美奈子、尾崎亜美、竹内まりやは出てきますが、吉田拓郎、井上陽水、中島みゆき、さだまさしは出てきません。歌謡曲も出てきません。1973年以降というのもミソです。はっぴいえんどは、前史の扱いで、別格のパイオニアといった存在です。シティには洗練、大人といったニュアンスがありますね。四畳半フォークは明らかに線の外側に置かれています。私の中では、フォークのイメージがある、やまがたすみこやGAROが入っているのが意外でした。

80年代からバブル期にかけてもシティポップの流れは続いたようですが、私自身の洋楽志向が強まっていたこと、シティポップなるジャンルがあることすら知らなかったことから、あまり思い入れはありません。ちなみにブレッド&バターは1973-1979で複数のアルバムが選ばれていますが、同じ湘南でもサザンは入らなでしょうね。レコード・コレクターズ自体も興味深かったです。本特集ではありませんが、当時の洋楽・邦楽の、リイシュー盤が結構出ています。当然買っているのは50才以上のオジさんだと思います。高齢化で確実に市場は伸びているので(笑)、面白い動きだと思いました。ハイファイセット、フランスギャル、山口美央子、土屋昌巳、五つの赤い風船などなど。痒いところは人それぞれですが、やはり痒いところには手を伸ばしたくなります。

往年のLPレコードも意外なところで高値が付く可能性が出てきました。オリジナル盤を持っている方々、ここはキープの一手です!