横浜方面もやっと緊急事態宣言が解除され、少しずつですが日常が戻ってきています。床屋さんの前に行列ができたり、外食チェーン店の駐車場が満杯だったりと、多くの人が首を長くして、この日を待っていた様子が窺えます。昨日、久々に横浜駅に寄りました。確かに人出は増えています。それでも、3月の連休時の緩んだ雰囲気とは違い、どことなく緊張をキープしているように感じました。北九州の状況が心配ですが、2か月間、時間を稼いで進めた準備が活かされることを期待しています。

さてサブスク、つまりサブスクリプションというビジネスモデルが、あちらこちらで浸透していますね。ソフト、音楽、映画は勿論、洋服、自動車など、範囲がどんどん広がっています。モノはお金をためて買う、というイメージを持っている人には、抵抗感があるかも知れません。オーディオ目線だと、音質が気になるところですが、2月末に訪問したgenmiさんは、TIDALの音源をRoon+MFPCで再生されていました。私はまだ踏み切れずに、Apple MusicをiPhoneで聴くくらいで留まってますが、オーディオにつなぐことを考え始めています。

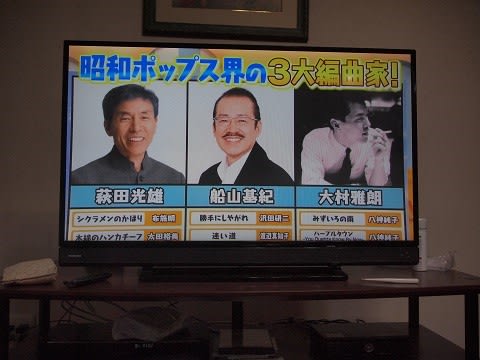

Apple Musicで山口百恵の曲が再生できてしまい驚いたのは、先週の金曜日(5月29日)でした。それまでは、オリジナル作品は出てこなかったので、遂にという感じです。翌朝のテレビ番組で、その日が、サブスク解禁日であったことを知りました。Apple Musicはロスありの音源なので、オーディオでは積極的に聴きたいと思わないのですが、一方で、ほぼ無限に音源を選べる魅力があります。購入前にピュアオーディオで事前チェックする構想は、以前から温めていました。事前演習兼、探索ツールというわけです。

サザンオールスターズも昨年12月に解禁されていたのですね(汗)。スマホ+イヤホンで音楽を聴くことが主流となれば、音楽の提供の仕方も変わろうというものです。

ジャズでは、最近はビル・エバンスを聴く頻度が上がっています。有名な盤はいくつか所有していますが、気に入った盤から増やしていこうと思っています。作品が多いので当然、当たり外れもあるでしょう。世間の評価と個人の評価が一致するとは限らないので、直接聴けるのは有難いです。

様々なジャンルを聴く私にとって、ジャンルの偏りが無いのもポイントです。ポップス、ジャズだけでなくクラシックも豊富です。ハスキル、スカルラッティで検索すると、直ぐにアルバムが出てきました。依然、大海原であるクラシックの道標となってくれることを期待しています。

7月の来日コンサート(N響)を楽しみにしていたソル・ガベッタです。アルゼンチンの美人チェリストです。残念ながら公演は中止となりました。世界中を回っているようなので、機会はまた在ることでしょう。まだ所有作品は少なく、お気に入りの作品を探してみます。

現状、iPhoneをピュアオーディオにつなげて音を出すところまで至っていません。ligjtning-カメラアダプタが手元にあるのですが、機械的にUSB-DAC(中華DAC)とつなげるだけでは駄目なようです。以前に、iPodをフォステクスのポータブルアンプHP-P1につないだことがあります。ただし、CD音源をわざわざiPod経由で聴くメリットは無く(それであればPCオーディオで聴けばいい)、結局HP-P1も手放してしまいました。当時から9年が経過しています。再び、アップル+ピュアオーディオ連携を模索し始めた次第です。

涼しかった5月も今日で最後です。定年退職後を先取りしたような日々は、流れるのが早いですね。