Jazzは相変わらずハードバップを中心に聴いています。Miles Davisもいい加減、『Kind of Blue』『Round About Midnight』ばかり聴いていないでと思っていましたが、先日のレコード掛け合い漫才でかかったハードバップ時代の『Workin'』が良かったので購入しました。Milesはまずは『Workin'』を含むこの時期の4部作をしっかり聴きこむことからです。

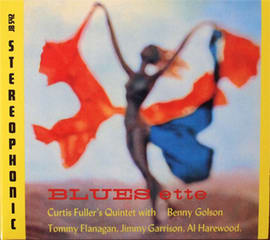

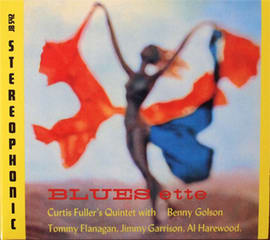

前にWynton KellyとFreddie Hubbardを紹介しましたが、お気に入りのアーティストの作品を集中的に買うようになりました。Curtis Fullerもそんな一人です。トロンボーンにはサックスやトランペットの華やかさはありませんが、素朴な音色には癒されます。『Bluesette』は名声を頼りに購入しました。のっけからの「Five spot after dark」に痺れました。この曲が日本のジャズ喫茶でかかりまくってた様子は想像しかできませんが、いかにも日本人受けしそうな旋律ですね。写真はステレオ盤CDのジャケットですが、アナログは2011年発売のモノラルの復刻盤を所有しています。

Curtis Fullerのリーダー作は、レコード、CD混在でも構わず、初期から集めようとしています。これは地元のレコード屋さんで見つけたアナログ盤です。1957年、22歳の時のデビュー作『New Trombone』で、表題といい、ジャケットの雰囲気といい、なにか新しい息吹を感じさせます。ジャケットはトロンボーン片手にデトロイトからニューヨークへ向かうCurtis Fullerのようにも見えます。ピアノのHank Jones以外はデトロイト出身の若手ジャズメンで、そういった対比を意識して聴くのも面白いですね。アナログで気に入ったものはCDでも購入してますので、これもいずれ揃えたい一枚です。

『The Opener』も1957年の作品で、『New Trombone』のからわずか1ヶ月後の録音です。Curtis Fullerはニューヨーク入りしてから5枚のリーダー作を残していて、他にもサイドでの録音があり大活躍の様子が窺えます。手元にあるのは輸入盤のCD(2008年のりマスター盤で、RVG Eddition)です。A面とB面の1曲目、レコードで一番おいしい場所に、トロンボーン1管のバラードというのが渋いですね。Hank Mobleyとの2管では逆にリズミカルさも出て、トロンボーンが持つ表情の幅を感じます。あと、この盤でアクセントとなってるピアノのBobby Timmonsも気になる一人で、かの有名な「Moanin」の作曲者だそうです。

Curtis FullerにはVol.3という名盤もありますし、Benny Golsonと組んだシリーズもあります。トロンボーンは希少な存在だけに全体から見ると作品は少ないですが、Curtis Fullerと組んだアーティストの中からお気に入りを発見をする、そんな聴き方もいいと思っています。

前にWynton KellyとFreddie Hubbardを紹介しましたが、お気に入りのアーティストの作品を集中的に買うようになりました。Curtis Fullerもそんな一人です。トロンボーンにはサックスやトランペットの華やかさはありませんが、素朴な音色には癒されます。『Bluesette』は名声を頼りに購入しました。のっけからの「Five spot after dark」に痺れました。この曲が日本のジャズ喫茶でかかりまくってた様子は想像しかできませんが、いかにも日本人受けしそうな旋律ですね。写真はステレオ盤CDのジャケットですが、アナログは2011年発売のモノラルの復刻盤を所有しています。

Curtis Fullerのリーダー作は、レコード、CD混在でも構わず、初期から集めようとしています。これは地元のレコード屋さんで見つけたアナログ盤です。1957年、22歳の時のデビュー作『New Trombone』で、表題といい、ジャケットの雰囲気といい、なにか新しい息吹を感じさせます。ジャケットはトロンボーン片手にデトロイトからニューヨークへ向かうCurtis Fullerのようにも見えます。ピアノのHank Jones以外はデトロイト出身の若手ジャズメンで、そういった対比を意識して聴くのも面白いですね。アナログで気に入ったものはCDでも購入してますので、これもいずれ揃えたい一枚です。

『The Opener』も1957年の作品で、『New Trombone』のからわずか1ヶ月後の録音です。Curtis Fullerはニューヨーク入りしてから5枚のリーダー作を残していて、他にもサイドでの録音があり大活躍の様子が窺えます。手元にあるのは輸入盤のCD(2008年のりマスター盤で、RVG Eddition)です。A面とB面の1曲目、レコードで一番おいしい場所に、トロンボーン1管のバラードというのが渋いですね。Hank Mobleyとの2管では逆にリズミカルさも出て、トロンボーンが持つ表情の幅を感じます。あと、この盤でアクセントとなってるピアノのBobby Timmonsも気になる一人で、かの有名な「Moanin」の作曲者だそうです。

Curtis FullerにはVol.3という名盤もありますし、Benny Golsonと組んだシリーズもあります。トロンボーンは希少な存在だけに全体から見ると作品は少ないですが、Curtis Fullerと組んだアーティストの中からお気に入りを発見をする、そんな聴き方もいいと思っています。