まだ残暑は続いていますが確実に秋は近づいているようです。蝉の声も弱まってきました。さて、何年かかるかわからないシリーズ、オーディオで歌謡曲の第2弾は松田聖子を取り上げます。今でも現役ですね。最近だとBob JamesやFour Playとの仕事があります。ただし、ここで対象とするのは80年代のいわゆるアイドル時代です。私の高校受験~大学2年までの期間で、何かと多感だった時期と重なります。洋楽にかぶれ、ハードロック/メタルに傾倒していた時期なので、彼女のレコードをリアルタイムで買うことはほとんど無かったのですが、出す曲が次々とチャート1位ですから記憶には刷り込まれています。

長い間に渡って活躍したアイドルは、当然デビュー当時と引退/休止の段階では声質が異なります。加えて提供される楽曲や演奏の充実度にも違いがあります。これらの変化を、より引き出すのもオーディオ的な愉しみと言えるでしょう。この30年間の変化は言うまでもありませんが、80年代の最初の活動期に限っても大きな変化があります。デビューからしばらくの素人っぽさが隠せない頃から始まり、徐々にアイドル慣れして洗練されていく様子が手に取るようです。変化は時系列で連続的ですが、敢えて節目を挙げるとすると「赤いスイートピー」「瞳はダイアモンド」あたりでしょうか。

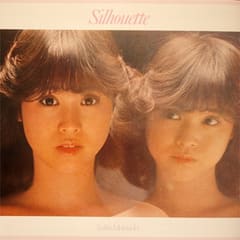

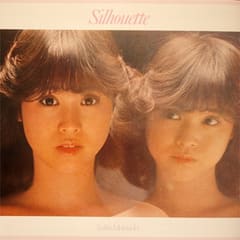

3枚目のアルバム『Silhouette 〜シルエット〜』です。デビュー2年目で大成するかどうかの分岐点でしたが、難なく突破しましたね。まだ歌い方に無理っぽさがあるのですが、そこにも良さがあります。財津和夫が提供した「チェリーブラッサム」「夏の扉」はノリの良い曲で、この時期の彼女の勢いを代弁しています。両曲がヒットしたのは、私自身の高校受験~入学した頃です。曲からは願書提出や祖父母を訪ねた春休みの九州旅行のシーンが重なります。祖母の家で聴いたAMラジオから「夏の扉」や大滝詠一の「君は天然色」が流れていました。1曲だけですが、このアルバムから松本隆とのコラボが始まります。

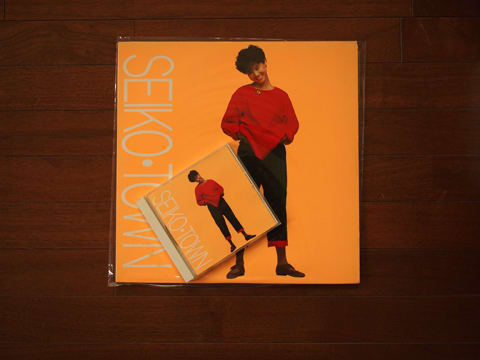

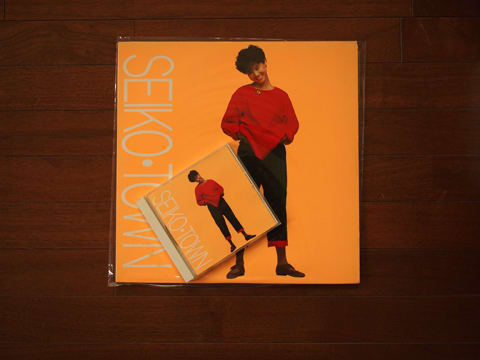

こちらはオリジナル作品ではありませんが、ベストアルバム『SEIKO・TOWN』のアナログ盤です。自宅に残っていたハードロックのレコードに混ざってしっかり残っていました。CDは現在は販売されておらず、ヤフオクで入手しました。時期的にはアイドル期の終盤で、かなり洗練された印象があります。楽曲提供は細野晴臣、呉田軽穂(=ユーミン)、甲斐よしひろ、大村雅朗、そして異色ですが日野皓正。「夏服のイヴ」で聴けるトランペットの演奏は日野さん自身でしょうね。SEIKO名義で自らも作曲し、なかなかのシンガーソングライターぶりを発揮しています。「Canary」に出てくる歩道脇のシトロエン・・・情景が浮かびます。

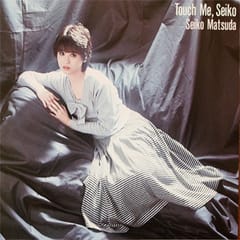

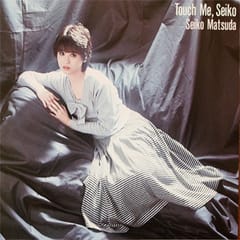

『Touch Me, Seiko』は84年に発売されたB面コレクションアルバムです。B面コレクションでもちゃんとしたアルバムになる人は、そうそういませんね。有名なところでは「SWEET MEMORIES」「制服」が入っています。このアルバムのだけでも4年間分の曲が入っていますので、声質の違いも楽しめます。最初はノーマークだったのですが、リンク先のあの頃の、オリジナル・カラオケで紹介されていた「愛されたいの」を入手するためにCDを購入しました。元々は「野ばらのエチュード」のカップリングですが、こちらがA面でも十分と思いました。風邪薬のCMに使われていたそうですが、憶えているような、いないような・・・。

出産後も活動を続けているのはご存じの通りです。「瑠璃色の地球」や夏目雅子のCMで話題になった「あなたに逢いたくて~Missing You~」など以降の曲もたまにオーディオで楽しんでいます。結婚を機にスパッと引退した山口百恵とは対照的ですが、信念を貫いているという意味では共通しているのかも知れません。さて多方面から楽曲の提供を受けた松田聖子ですが、およそ縁が無いと思われたのが中島みゆきです。これまで曲の提供は無かったと思うのですが、数年前に化粧品のCMで共演していましたね。帳尻合わせるあたり、やはりモンスター・アイドルなんでしょうね。

長い間に渡って活躍したアイドルは、当然デビュー当時と引退/休止の段階では声質が異なります。加えて提供される楽曲や演奏の充実度にも違いがあります。これらの変化を、より引き出すのもオーディオ的な愉しみと言えるでしょう。この30年間の変化は言うまでもありませんが、80年代の最初の活動期に限っても大きな変化があります。デビューからしばらくの素人っぽさが隠せない頃から始まり、徐々にアイドル慣れして洗練されていく様子が手に取るようです。変化は時系列で連続的ですが、敢えて節目を挙げるとすると「赤いスイートピー」「瞳はダイアモンド」あたりでしょうか。

3枚目のアルバム『Silhouette 〜シルエット〜』です。デビュー2年目で大成するかどうかの分岐点でしたが、難なく突破しましたね。まだ歌い方に無理っぽさがあるのですが、そこにも良さがあります。財津和夫が提供した「チェリーブラッサム」「夏の扉」はノリの良い曲で、この時期の彼女の勢いを代弁しています。両曲がヒットしたのは、私自身の高校受験~入学した頃です。曲からは願書提出や祖父母を訪ねた春休みの九州旅行のシーンが重なります。祖母の家で聴いたAMラジオから「夏の扉」や大滝詠一の「君は天然色」が流れていました。1曲だけですが、このアルバムから松本隆とのコラボが始まります。

こちらはオリジナル作品ではありませんが、ベストアルバム『SEIKO・TOWN』のアナログ盤です。自宅に残っていたハードロックのレコードに混ざってしっかり残っていました。CDは現在は販売されておらず、ヤフオクで入手しました。時期的にはアイドル期の終盤で、かなり洗練された印象があります。楽曲提供は細野晴臣、呉田軽穂(=ユーミン)、甲斐よしひろ、大村雅朗、そして異色ですが日野皓正。「夏服のイヴ」で聴けるトランペットの演奏は日野さん自身でしょうね。SEIKO名義で自らも作曲し、なかなかのシンガーソングライターぶりを発揮しています。「Canary」に出てくる歩道脇のシトロエン・・・情景が浮かびます。

『Touch Me, Seiko』は84年に発売されたB面コレクションアルバムです。B面コレクションでもちゃんとしたアルバムになる人は、そうそういませんね。有名なところでは「SWEET MEMORIES」「制服」が入っています。このアルバムのだけでも4年間分の曲が入っていますので、声質の違いも楽しめます。最初はノーマークだったのですが、リンク先のあの頃の、オリジナル・カラオケで紹介されていた「愛されたいの」を入手するためにCDを購入しました。元々は「野ばらのエチュード」のカップリングですが、こちらがA面でも十分と思いました。風邪薬のCMに使われていたそうですが、憶えているような、いないような・・・。

出産後も活動を続けているのはご存じの通りです。「瑠璃色の地球」や夏目雅子のCMで話題になった「あなたに逢いたくて~Missing You~」など以降の曲もたまにオーディオで楽しんでいます。結婚を機にスパッと引退した山口百恵とは対照的ですが、信念を貫いているという意味では共通しているのかも知れません。さて多方面から楽曲の提供を受けた松田聖子ですが、およそ縁が無いと思われたのが中島みゆきです。これまで曲の提供は無かったと思うのですが、数年前に化粧品のCMで共演していましたね。帳尻合わせるあたり、やはりモンスター・アイドルなんでしょうね。