この記事を書くに当たって、奥様の緑さんにお会いして「ふろく」をお借りしました。

「初版は私の手元にもありませんので二版でよかったら、これ、差し上げます」

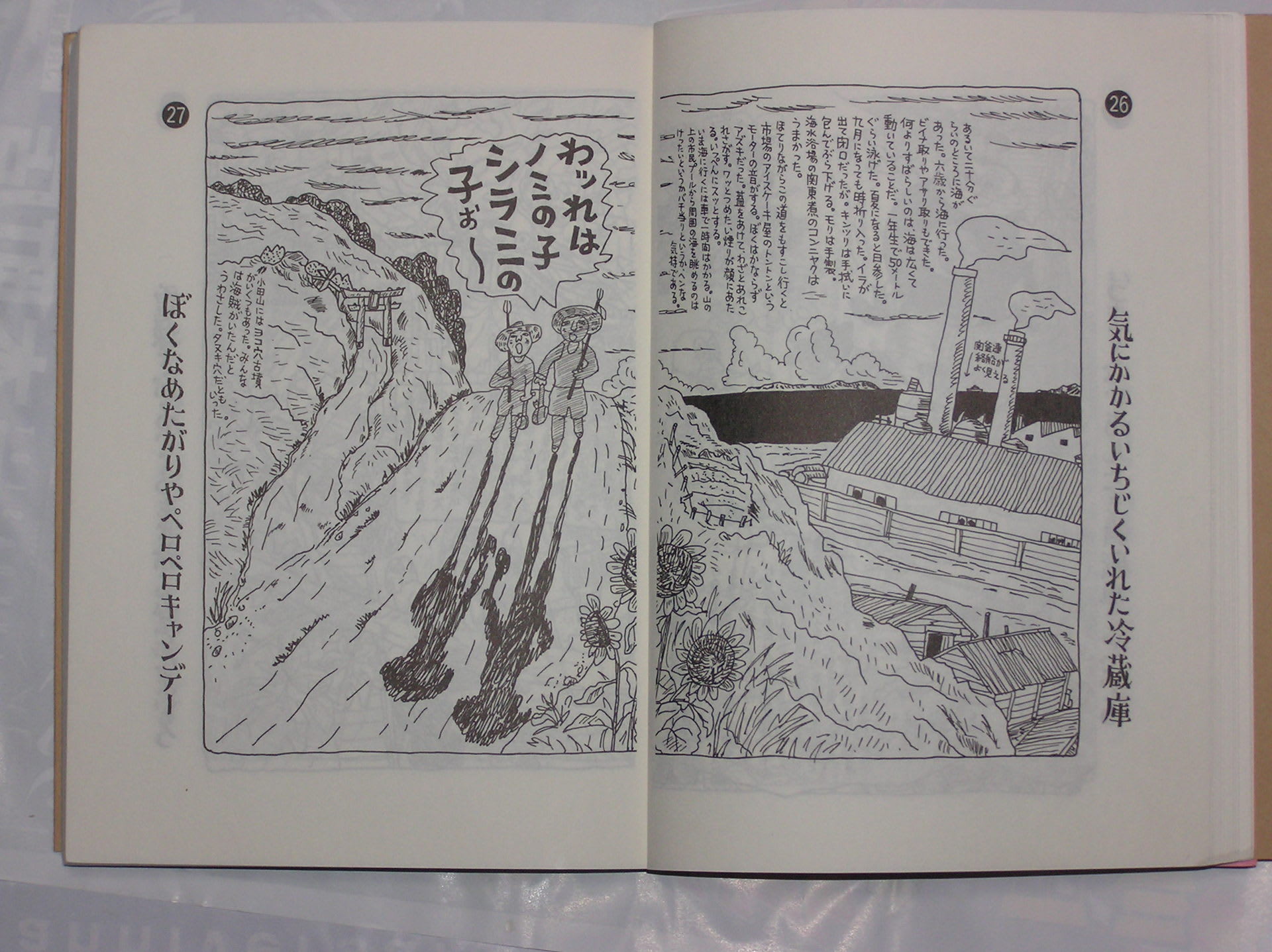

と言って、渡された198ページのA5版。昭和庶民絵草史とあります。見開きの2ページで一枚の絵と文があり、一つの短い物語が心をくすぐります。数十ページも読み進んだところで次のような絵があらわれました。

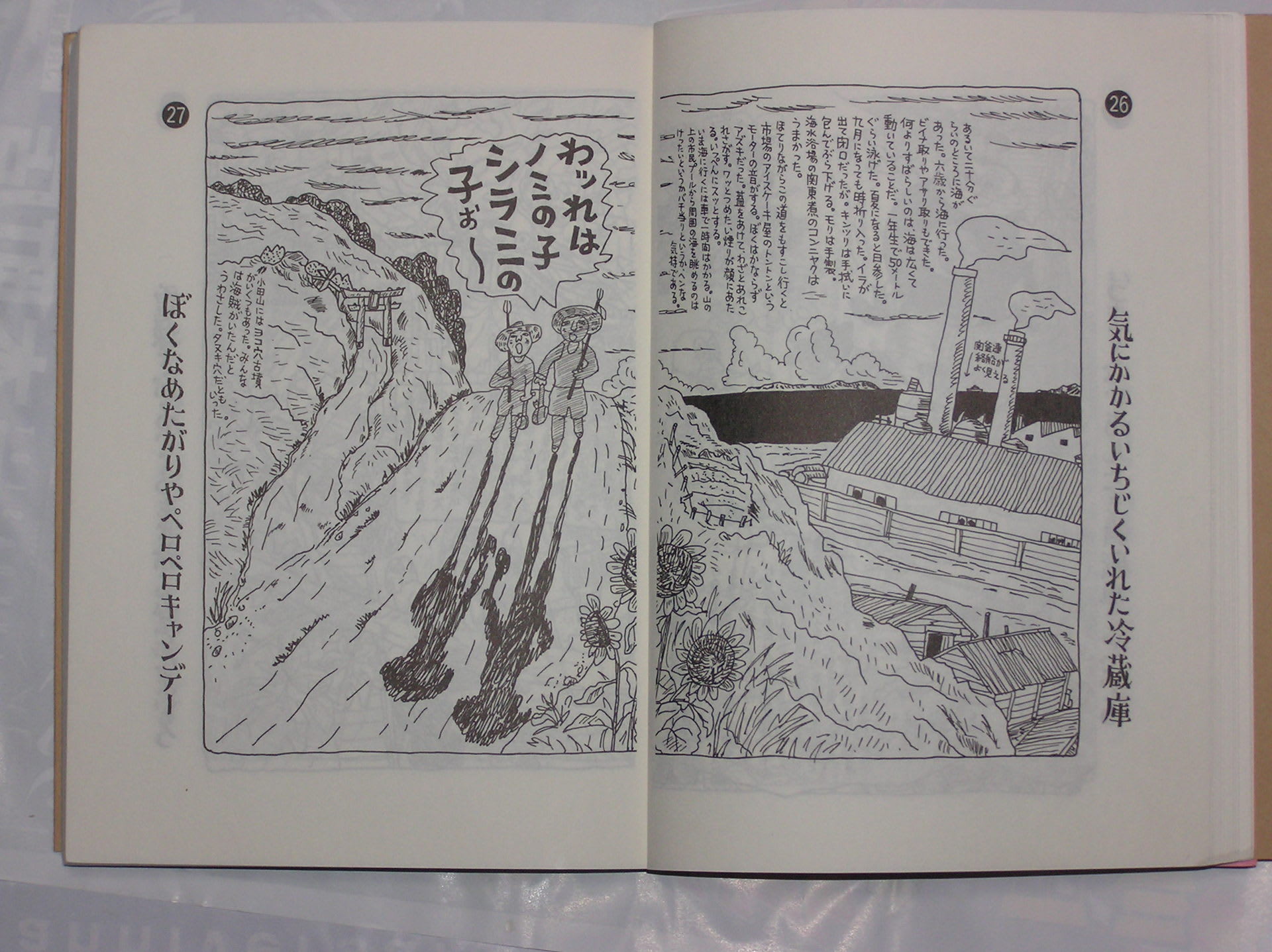

山福さんが小学生のころの思い出の風景。きっと昭和13年(1938年)前後の風景に違いありません。画面左手に小田山、右手に関釜連絡船の見える響灘。ということは右手前に見える工場は21年後に私が勤めることになる会社です。

少し脱線しますが、山福さんの描いたこの工場は戦闘機のフロントガラスを作るために用意されたものですが、その後、戦闘機そのものが無くなり、作らずじまいの無用な工場になってしまいます。戦争が終わっても13年間放置され、1958年ようやく別の目的の工場として利用することになります。新しい工場にするために錆付いた古い工場の不要物を片付け始めるころ私は入社しました。私は出光興産・徳山、武田薬品・光、日本石油精製・下松、日立造船・下松などのように、大きくてきれいな工場を間近に見ながら暮らしていたので、初めてここを訪れた時は、これが会社なのか、これが工場なのかと思ったものです。それでも会社を設立した幹部の方々は「日本のために必要な会社になる」とぶれないビジョンを持っていました。だから私は信じて働き続けました。時は国策として石炭から石油へとエネルギー源を転換し始めた頃です。石油はドロドロの輸入原油を日本国内でガス・ガソリン・軽油・灯油・重油などの石油製品に精製しますが、精製工程であるマジックのネタのような工業薬品を使って、需要に対応した石油製品の得率を調整するのです。そのマジックのネタ(触媒)を作るのがこの工場の目的でした。ネタは輸入に頼っていましたが、それではエネルギーの安定供給は確保できないからです。しだいに工場の生産量は増し、エネルギー転換政策を支える黒子として頑張る会社となりました。そして、しだいに戸畑や八幡から出る七色の煙は消滅していきました。

私は、昼休み、山福さんの描いた工場の向こうの海で泳いだものです。

展覧会の終わった翌月、「週刊朝日」深夜草子に作家・五木寛之さんが「素晴らしい本に出会った「ふろく」という一冊である。著者は山福康政という人。・・・ほんの何ページかをめくっただけで、私は本を机の上において最敬礼しました・・・。」と書いています。かくして山福さんは全国版の人となりました。

「ふろく」の出版の8年後、1988年「原っぱに風が吹く」を出版。更に7年後の1995年「焼け跡に風邪が吹く」を出版します。

光安鐵男のインタビューに応えて山福さんは次のようなことを言ってくれています。

「人間だれでも心の中に玉をもっとる。しかし自分の玉がどんな色をしとるかなかなか分からん。人に迎合したりうらやましがっとたりしたらなおさら分からん。負け惜しみやないが、脳血栓で倒れ、自分を見付けたことは良かったと思いますね」

「初版は私の手元にもありませんので二版でよかったら、これ、差し上げます」

と言って、渡された198ページのA5版。昭和庶民絵草史とあります。見開きの2ページで一枚の絵と文があり、一つの短い物語が心をくすぐります。数十ページも読み進んだところで次のような絵があらわれました。

山福さんが小学生のころの思い出の風景。きっと昭和13年(1938年)前後の風景に違いありません。画面左手に小田山、右手に関釜連絡船の見える響灘。ということは右手前に見える工場は21年後に私が勤めることになる会社です。

少し脱線しますが、山福さんの描いたこの工場は戦闘機のフロントガラスを作るために用意されたものですが、その後、戦闘機そのものが無くなり、作らずじまいの無用な工場になってしまいます。戦争が終わっても13年間放置され、1958年ようやく別の目的の工場として利用することになります。新しい工場にするために錆付いた古い工場の不要物を片付け始めるころ私は入社しました。私は出光興産・徳山、武田薬品・光、日本石油精製・下松、日立造船・下松などのように、大きくてきれいな工場を間近に見ながら暮らしていたので、初めてここを訪れた時は、これが会社なのか、これが工場なのかと思ったものです。それでも会社を設立した幹部の方々は「日本のために必要な会社になる」とぶれないビジョンを持っていました。だから私は信じて働き続けました。時は国策として石炭から石油へとエネルギー源を転換し始めた頃です。石油はドロドロの輸入原油を日本国内でガス・ガソリン・軽油・灯油・重油などの石油製品に精製しますが、精製工程であるマジックのネタのような工業薬品を使って、需要に対応した石油製品の得率を調整するのです。そのマジックのネタ(触媒)を作るのがこの工場の目的でした。ネタは輸入に頼っていましたが、それではエネルギーの安定供給は確保できないからです。しだいに工場の生産量は増し、エネルギー転換政策を支える黒子として頑張る会社となりました。そして、しだいに戸畑や八幡から出る七色の煙は消滅していきました。

私は、昼休み、山福さんの描いた工場の向こうの海で泳いだものです。

展覧会の終わった翌月、「週刊朝日」深夜草子に作家・五木寛之さんが「素晴らしい本に出会った「ふろく」という一冊である。著者は山福康政という人。・・・ほんの何ページかをめくっただけで、私は本を机の上において最敬礼しました・・・。」と書いています。かくして山福さんは全国版の人となりました。

「ふろく」の出版の8年後、1988年「原っぱに風が吹く」を出版。更に7年後の1995年「焼け跡に風邪が吹く」を出版します。

光安鐵男のインタビューに応えて山福さんは次のようなことを言ってくれています。

「人間だれでも心の中に玉をもっとる。しかし自分の玉がどんな色をしとるかなかなか分からん。人に迎合したりうらやましがっとたりしたらなおさら分からん。負け惜しみやないが、脳血栓で倒れ、自分を見付けたことは良かったと思いますね」

若松に生きる山福康政朱実親子展」

を30日まで開いています。

旧古河鉱業ビルも2Fの資料室に康生さんコーナーを設け、展示を始めてくださいました。

若松図書館は朱実さんの『砂漠の町とサフラン酒』小川未明作 です。

わかちくは創作絵本『ヤマネコ毛布』です。

どちらも版画絵本です。

マルミツ画廊さんでの康政さんの原画展は97点とききました。

会場が広くないので、今回全部を展示できないのが残念です。たくさんの方に見ていただきたいと願っています。お知らせさせていただきました。ありがとありました。

さっそく展覧会に行ってみようと思います。

感想を掲載したいとも思っています。