長年探していた。否、探すことすら諦めていた幻のレコードに出会ってしまった。

すぐに購入できる代物ではないため、出品者と交渉し、暫く取り置きして頂くこととなった。

そんなこんなで真夜中の3時を過ぎても眠れないでいる。

それが何かは実物が届いたら報告しよう。

価値の分かる者には特別なお宝だけれど、大半の方には「それがどうした?」という反応だろうな・・・。

長年探していた。否、探すことすら諦めていた幻のレコードに出会ってしまった。

すぐに購入できる代物ではないため、出品者と交渉し、暫く取り置きして頂くこととなった。

そんなこんなで真夜中の3時を過ぎても眠れないでいる。

それが何かは実物が届いたら報告しよう。

価値の分かる者には特別なお宝だけれど、大半の方には「それがどうした?」という反応だろうな・・・。

昨日、エリー・アメリング女史マスタークラス午前の部の後、2時間ほどの自由時間ができた。京都の紅葉見物をするには寸法が足らないので、開店間もないディスクユニオン梅田店を訪ねることにした。我が大阪フィル合唱団指揮者の就任に合わせたようなタイミングでの出店・・・。困ったものだ。

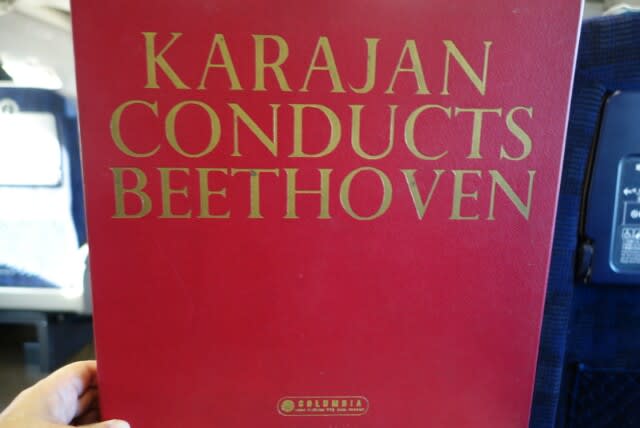

時間潰しの冷やかし程度のつもりで伺ったものの、よい収穫があった。その筆頭がカラヤン&フィルハーモニア管によるベートーヴェン交響曲全集の国内初期盤、日本コロムビアによる9枚組ボックスである。

言わずと知れたカラヤン初のベートーヴェン交響曲全集、1951~55年のモノーラル録音。この国内盤セットの発売が1962年頃といえば、ボクとほぼ同い年。ブックレットには、村田武雄と小澤征爾による「カラヤンをめぐって」という対談も収められている。

手始めに5番と7番を聴いたが、心から愉しんだ。後に音楽界の頂点へと登り詰めた男だけがなし得る憎らしいほどまでに自信に満ちた音。弦の調べには艶やかな色香が立ち上り、そこここに、はち切れんばかりのエネルギーが沸き立っている。

アナログ時代のベートーヴェン交響曲全集といえば、7枚組が標準だったと記憶する。即ち、#1 #2 #4 #5 #8に各1面、#3 #6 #7 に各2面、#9に3面を割り当てた計14面である。

ところが、この国内盤ボックスセット。カラヤンの颯爽としたテンポにソナタ形式の提示部をリピートしないというスタイル(第5を除く)にも関わらず、9つの交響曲と3つの序曲とアリアに9枚のレコードを費やすという贅沢なカッティング。例えば、「運命」を片面に収めるのが普通だった時代に、第1面は第1、2楽章、第2面に第3、4楽章とシュヴァルツコップの歌うアリアという余裕を見せるのだ。

この姿勢は音質に反映されて当然であり、英オリジナル盤は未聴ながら、これはこれで、素晴らしく音楽的に鳴ってくれている。上に述べた弦の艶やかな色香もCDでは再現できないものだろう。

新装発売された当全集のCDボックスには、#8 #9のステレオ・バージョンも収められているという。実験的に別マイクで収録されたもののようだが、一度聴いてみたい気がする。

大阪から東京に戻り、東京ジングフェライン「マタイ」稽古までの空き時間、例によって都内の中古レコードショップで時間を潰していたところ、店内のBGMになんとも剛毅な「胡桃割り人形」組曲が流れていて忽ち魅了されてしまった。

その音質からヒストリカルのライヴものであることは分かったが、その正体を探ってみると、なんとトスカニーニの伊メロドラム盤ではないか!

1951年11月17日、RCAの正規盤の2日前の演奏の記録だ。

男気溢れる怒濤のアンサンブル! 火を噴くカンタービレ! この優美な作品で血沸き肉踊るというのもどうかと思うけど、堪らなく良い。久々にトスカニーニに萌えたなぁ。

もちろん、この2枚組のチャイコフスキー・アルバムのメインは、ホロヴィッツとのピアノ協奏曲第1番と「悲愴」交響曲にあるのだろうけれど、「胡桃割り人形」もクナ盤につづく我が愛聴盤となることは間違いない。

音質も非正規盤として上々ではないかな?

調べてみたところ、アンドロメダ・レーベルの3枚組CDでも聴けるようだ。

※因みにRCA盤は未架蔵のため比較はできず。CDでは持っているかも知れない。発掘してみよう・・。

メンゲルベルクの「マタイ」を再生するためのモノーラル・カートリッジがわがシステムに装着されたままだったので、今朝はモノーラル・レコードを聴くことにした。選んだのはクルト・トーマス指揮聖トーマス教会合唱団、ケヴァントハウス管による「クリスマス・オラトリオ」第1部である。

手許にあるのは旧東ドイツ時代のエテルナ盤2種。レコード番号は同じだが、ひとつはオリジナルのフラット盤(写真下↓)、もう片方は後年リリースのグルーヴガード盤(写真上↑)である。後者は先日、沼津のオーディオ・ショップにて僅か1,000円で購入した掘り出し物(もちろん全曲盤)だ。

アナログ盤といえば、一般に初プレス、初リリースのオリジナル盤が良いとされ、事実、オリジナル盤優位の確率が高いのであるが、この旧い東ドイツ盤については後発のグルーヴガード盤が断然素晴らしい。音の分離、輝き、なによりエネルギー感がまるで違うのである。製盤技術の進歩など、何らかの理由があるのだろう。

もともと1958年のステレオ録音なのだが、リリース当時、東ドイツ国内にステレオ再生装置が普及していたとも考えにくく、モノーラル・プレスの方が手には入りやすい。いずれ、ステレオ・プレスも手にしたいところだが、それまでは、ナクソス・ミュージック・ライブラリで楽しむことにしよう。

ところで、音質以上に感動したのがトーマス・カントルであるクルト・トーマス指揮の演奏そのものであることは言うまでもない。古楽の台頭もなく、さらには情報の閉ざされた東ドイツに前世代より受け継がれ、育まれた謹厳にして実直なバッハ!

この余りにも美しく、強いバッハを聴いて、ラミン~マウエルスベルガー~トーマス~ロッチュと伝承されてきた聖トーマス教会の音楽的伝統の核心部分がビラー時代に失われてしまったのを知るのである。聖トーマス教会で営まれる音楽に古楽器的な歌唱法や奏法は本当に必要だったのだろうか?

かくいうわたしも、2013年の聖トーマス教会でのロ短調ミサ演奏は、ザクセン・バロックオーケストラという古楽器オーケストラと共演し、来る3月の「マタイ受難曲」も同じではあるが、わたしの肩にトーマス教会の伝統がの担われているわけではないから責任の外だ。だが、古楽器オーケストラによりながらも、ビラー時代に失われた佳き音楽の伝統を胸に抱きつつ指揮したいと心から願っている。それはきっと聖堂に集うライプツィヒの会衆の心にも届くことであろう。

J.S.バッハ:クリスマス・オラトリオ BWV.248

アグネス・ギーベル(ソプラノ)

マルガ・ヘフゲン(アルト)

ヨゼフ・トラクセル(テノール)

ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(バリトン)

ライプツィヒ聖トーマス教会合唱団

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

クルト・トーマス(指揮)

録音時期:1958年12月

録音場所:ライプツィヒ、聖トーマス教会

録音方式:ステレオ(アナログ/セッション)

追記

当記事アップ後、一番上の写真と同じBOXのステレオ・プレスを独eBayにて発見。1969年リリースとのこと。出品者はハンブルクのレコードショップ。衝動的にポチった後からコンディションがイマイチっぽいことに気付くも後の祭り・・。旧西ドイツのオイロディスクプレスもあるけれど、やはりエテルナで聴きたいところ。

封印してきたメンゲルベルクの「マタイ」を聴いた。

この4枚組の蘭フィリップスのオリジナル盤は随分前に入手したものだが、個性の強い演奏であることは分かっていたので、自分の「マタイ」がある程度確立する前に聴くことを避けてきたのだ。

東京ジングフェラインとの公演が来年1月、聖トーマス教会公演が3月に迫る今となって、ようやく盤に針を下ろす決心がついたというわけだ。

ナチスの跫音の聞こえる1939年の実況録音。

語り尽くされた歴史的録音ではあることと、我が体力の都合から詳述は避けるが、ここにあるのは本物の音楽であり、本物の感動である。

ピリオド楽器による「マタイ」しか知らない人の耳には奇異に聴こえるであろう大仰なテンポや強弱の変化は、即興的なものではなく、練りに練られた「形」だ。

それが、ただの気分によるものでなく、音楽やテキストに即したものとなっているため大きな説得力も持つ。

極められた様式美とも言えようか。

カットの多いのは~特に第2部~とても残念ではあるけれど、ないものを惜しむより、ある部分を愛おしみたい。

さて、今日のメンゲルベルク体験は、我が「マタイ」演奏に影響するだろうか?

答えはイエスである。

すでに、わたしの内面にあった固定観念の殻がいくつか壊れかけているし、新たな化学変化も魂に起きつつある。

もちろん、メンゲルベルクの表現の外側を真似するつもりはない。

この揺れに揺れるテンポ設定をそのまま採り入れたところで、誰も付いてこないだろう。それは自分のものではないからだ。

メンゲルベルクの遺した心をどれだけ消化し、昇華させることができるか?

これは、なかなか面白い作業となりそうだ。マタイ演奏への楽しみがまたひとつ加わった。

なお、このたび、タワーレコードさんより、このメンゲルベルクの「マタイ」の新復刻CDがリリースされる模様。レコードを持っているボクでも興味を惹かれる内容だ。

http://tower.jp/item/4080093/J-S-バッハ:-マタイ受難曲-(全曲)<タワーレコード限定>

1939年の記念碑的な名演を、'52初発売時のPHILIPSアナログ・マスターより新リマスター。従来盤より鮮明な音質で再現。

あまりにも有名な1939年4月2日のメンゲルベルクによる「マタイ受難曲」を復刻します。CD時代でも本家PHILIPSの国内盤や輸入盤、そして別レーベルからも再発されておりますので、多くの方が複数の音を耳にしたことがあると思われますが、今回の復刻では、1952年LP初出時のマトリックス・ナンバーが記されたPHILIPSのアナログマスターテープよりハイビット・ハイサンプリング(192kHz/24bit)でデジタル化した上でCDマスターを作成。従来PHILIPS盤で発売していたものと比較すると、現代の詳細なデジタル化技術により音が鮮明になり、さらに合唱やソリストの鮮度が上がっていますので、聴感上、全体としてまとまりが良くなりました。元来オランダ・ラジオ放送ユニオンによって収録された当時でも、映画のサウンド・トラック収録とほぼ同じ形状のテープで録音されましたので、78回転SP盤より良い音質で記録されていました。今回の復刻では残されていたPHILIPSのアナログ・マスターの音を尊重しCD化を行いました。メンゲルベルクは、1895年にコンセルトヘボウ管弦楽団の首席指揮者となって以来J.S.バッハの演奏に情熱を注ぎ、とりわけ「マタイ受難曲」を多く取り上げました。このライヴは第二次大戦直前の復活祭前日の日曜日の演奏で、それまで何十年も途切れることなく毎年演奏を行ってきたとのことですが、同年9月1日にドイツがポーランドに侵攻し勃発する第二次世界大戦により、以降は途絶えてしまったと言われています。その後の巻き込まれるオランダの命運と大戦後の変遷はメンゲルベルク自身にも降りかかることになります。そのような時代の背景もこの演奏を推す要素のひとつになっていることは確かで、純粋に音楽を鑑賞する以上の評価に繋がっていることは否めません。バッハの演奏スタイルが変貌し様々な試みも多い現代においては、はるか昔のスタイルの演奏と片付けることは簡単かも知れませんが、それがこの空前絶後の演奏記録の価値を下げる理由にはなりえません。むしろメンゲルベルクという偉大な指揮者を介して、時代背景まで取り込んだ貴重な音楽作品として鑑賞すべき演奏と言えるでしょう。今回の復刻では、矢澤孝樹氏による序文解説を新規で掲載しました。感覚的な演奏評価ではないこの盤の分析評価もあり、注目です。また、ジャケットは1952年のPHILIPSのLP初出時のデザインを使用しました。尚、当時の慣行に基づく曲目の割愛があります(詳細曲目はブックレット内に記載)。

タワーレコード (2015/10/08)

ヨハン・セバスティアン・バッハ:マタイ受難曲 BWV244

(録音された演奏を全て収録。当時の慣行に基づくカットあり)

【演奏】

カール・エルプ(テノール)[福音史家]

ウィレム・ラヴェッリ(バス)[イエス]、

ヨー・フィンセント(ソプラノ)

イローナ・ドゥリゴ(アルト)

ルイ・ファン・トゥルダー(テノール)[アリア]

ヘルマン・シェイ(バス)[アリア]

アムステルダム・トーンクンスト合唱団

ツァンクルスト少年合唱団(合唱指揮:ウィレム・ヘスペ)

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団

ウィレム・メンゲルベルク(指揮)

【録音】

1939年4月2日 アムステルダム、コンセルトヘボウ(ライヴ録音)