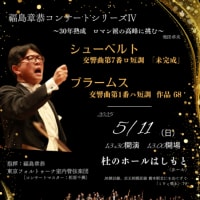

これまた、購入したまま未開封だったアーノンクール&ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスのモーツァルト「三大交響曲」のLPセットより「ジュピター」に針を下ろした。

なんというか、物凄い残響である。どこか教会か石造りの広間での録音だろうか? そんな筈はあるまい。と訝ってクレジットをみると、案の定ムジークフェラインザールとある。

あのホールでは様々な座席でオーケストラの公演を聴き、また勿体なくも指揮台に立たせて頂いたこともあるので断言するが、このようなライヴな響きのする空間ではない。とすると、電気的なエコーであろうか? ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスの音がもともと薄っぺらなところに、こんなにエコーを付加してしまっては、音の実態がなくなってしまう。

アーノンクールの音楽づくり自体も、恣意的なアーティキュレーションや癖のある装飾音、極端なレガートや唐突な強打などによって、素直に心に入ってこない。それがアーノンクールだと言われればそれまでなのだが、トスカニーニの録音並とは言わずとも、もう少し残響のないサウンドなら、もう少し楽しめたかもしれない。

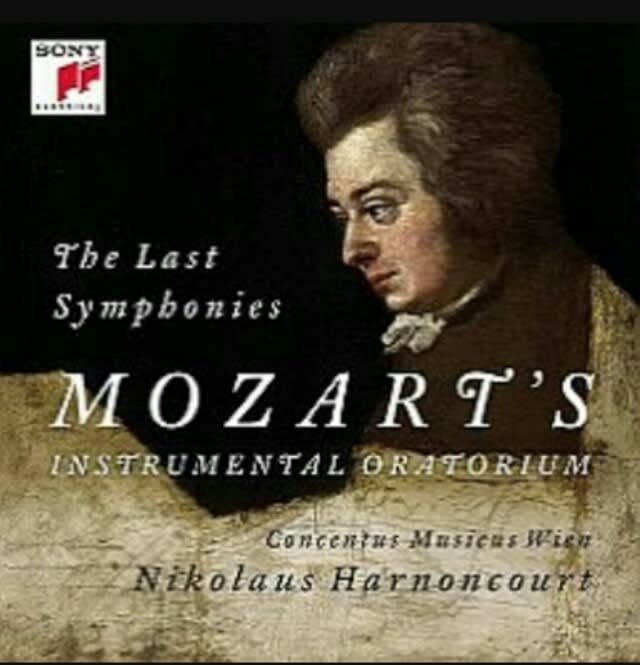

そんなとき、無性にベームのモーツァルトが聴きたくなった。それも定評あるベルリン・フィル盤ではなく、マニアに人気のコンセルトヘボウ管とのモノーラル盤でもなく、どちらかというと評価の低い晩年のウィーン・フィル盤である。

実はわたしはこの演奏、かなり好きである。どこまでも普通の表現で、聴きながらハッとするようなところはない。その点、宇野功芳先生がこの演奏を凡庸なものとして酷評していた理由はよく分かる。

しかし、普通がどれほど尊いことか。フレーズは歌われるべく歌われ、アクセントはこれ以外ない加減で付され、各楽器のバランスも絶妙、和声の移り変わりにはこうでなければという色合いの変化を見せる。テンポを緩めたり、引き締めたりといった塩梅がまた心憎いばかり。メヌエットこそ、舞踊と呼ぶには異様なテンポの遅さを感じさせるものの、これほどオーソドックスの極みと思われる演奏は少なかろう。

普通のことを普通にやる凄み!

ベームとウィーン・フィルによる「ジュピター」の録音はそのことをわたしに教えてくれる。その高貴な普通を前にして、いまわたしは畏れにも似た感動を味わっている。