2009年3月21日(土曜日)

孫と健さんと3人で朝から福井へでかけました。

(優先順位は孫のほうが上になってる!)

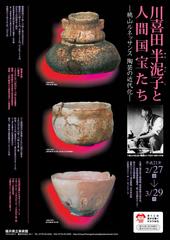

福井県立美術館で開催されている

『川喜田半泥子と人間国宝たち』

~桃山ルネッサンス陶芸の近代化~

を見るために・・

30年以上も茶道とは無縁の暮らしを続けている

わたしですが、結婚するまでは

お茶のある暮らしに結構なじんでいました。

いまでも陶芸や茶花、書画骨董の世界には

心惹かれております。

このあたりの趣味の世界のことになると

なぜか、健さんと話が合うんですね・・・

で、わたしの3月議会が終わるのを待って

ふたりで美術館へ行こう! となったのです。

とっても都合よく(?)、孫の面倒もみることになって

3人でお出かけが実現しました。

今年5歳になる孫は、これはなあに?

なにをいれるの?

あっ、このお茶わん、デンバアのとこにもあるで。

ごはんのとき、つことるなぁ・・・

(ちなみにそれは粉引茶碗です)

これはなんて名前がついとるの?

こっちのはお花をいれるんでしょ・・・

と、ひとつひとつの作品をわたしといっしょに

じっくりと鑑賞してくれたので、大助かり!

彼女がいちばん気に入ったのは、なんと!

北大路魯山人の綾部の大鉢・・・

へ~、結構見る目があるじゃないかと

内心ほくそ笑むわたし・・・

心ゆくまで陶芸の世界にひたることができて

至福のひとときを過ごすことができました。

かえりに今庄の「おばちゃんの店」で

おろしそばを食べて帰ってきました。

ここのお薦めは、そばはもちろんのこと

ワサビの葉の漬物やフキノトウの味噌が

とってもおいしくて、立ち寄ったときには

いつもおみやげに買って帰ります。

家に帰り着いたとたん、わたしは布団にかけこんで

夕方、タミヨさんの電話で起こされるまで

ぐっすり・・・

思ったより、疲れたみたいです。

「おばちゃんの店 ほっと今庄」のホームページから

http://www.hotimajo.jp/index.html

南越前町今庄は、

【そば】を核とした町興しに取り組んでおり、

そば文化を後世に伝えて いこうとしていました。

町内の女性グループが、平成4年から

農協の加工施設を借り受け、 町特産の【そば】をテーマに

いろいろな料理や加工品の開発に取り組んでおりました。

平成12年7月に、12名の女性メンバーで、

そばを提供する 有限会社ほっと今庄を設立し、

手づくりをモットーとした今庄そばの

加工販売活動を開始したました。

**************************

福井県立美術館ホームページ

http://info.pref.fukui.jp/bunka/bijutukan/bunka1.html

こちらが公式ホームページ

http://info.pref.fukui.jp/bunka/bijutukan/h20_yotei.html#handeisi

「東の魯山人、西の半泥子」と称された

川喜田半泥子(かわきた・はんでいし)は、

財界人として活躍する一方、桃山時代の陶芸の

近代的復興を目指した偉大なる趣味人。

志を一つにする荒川豊蔵、金重陶陽、三輪休和ら、

後の人間国宝たちとともに近代陶芸の新たな時代の

幕開けのため奔走しました。

本展では彼らの作品を中心に、親交があった中里無庵、

北大路魯山人らの陶芸、書、絵画、書簡など約170点から、

研ぎ澄まされた美意識と溢れんばかりの遊び心が交錯する

陶芸家たちの技と、そのおおらかな交遊を紹介します。

こちらは美術館だより

http://info.pref.fukui.jp/bunka/bijutukan/dayori_vol122.pdf

川喜田半泥子(かわきた はんでいし)は

明治11年(1878年)、三重県の歴代富豪の名門に生まれ、

百五銀行の頭取を務めるなど実業界で成功を

みた人でしたが、その傍らで陶芸、茶道、書画、

俳句などにも才能を発揮しました。

特に「しろうと」と自称しながら作る何にもとらわれない

自由な茶陶は、数寄風流人半泥子にしか

到達できない境地といえます。

また、昭和初期に再評価の機運が高まった

桃山茶陶に対しては、単なる模倣や再現にとどまらずに、

むしろ学ぶべきはその表現の自由さや独自の表現であり、

それを超えるものを作り出さねばならないことを指摘します。

そしてその志を共有する荒川豊蔵(あらかわ とよぞう)、

金重陶陽(かねしげ とうよう)、

三輪休和〈十代休雪〉(みわ きゅうわ)、

中里無庵(なかざと むあん)など多くの陶工たちと

おおらかな交友が結ばれて、技術的には彼らに学びながらも

精神的には牽引する役目を担いました。

本展では半泥子という多才で遊び心に富んだ

魅力的な人物とその作品を紹介するとともに、

半泥子と親交があった北大路魯山人らを含む

陶芸家たちの陶芸、書画、書簡など172点から、

昭和初期の桃山ルネッサンスとそれに伴う

陶芸の近代化を展観します。