2001年3月31日(木曜日)

タミヨさんが枕元においている防災用リュック・・・

数日来、各家庭に配布された防災のパンフレットを参考に

必要な品物を詰め込んだら、重くて持ち上がらないのだという。

まだこれに、ペットボトルの水を入れなあかんのに・・・

ひこずっても動かせんでぇ・・・と言っていた。

わたしもためしてみたが、重くて持ち上がらなかった。

最低でも長浜あたりまでは逃げなあかんやろと

真顔でいうタミヨさん。

生きようという強い執念があるかぎり、

タミヨさんはきっと大丈夫だろう。

なんせ、3年後の自動車免許の更新を心配してるくらいだから・・・

さて福島第一原発と同じ構造の沸騰水型軽水炉の日本原電1号機・・・

日本の商用炉の第1号だ。

1970年に営業運転を開始、すでに40年を超えている。

運転停止は2016年の予定。

今回の事故は沸騰水型軽水炉の構造自体に問題があったとされる

記事が2つ、毎日新聞に載った。

29日の敦賀市原子力発電所懇談会で市長は、

「原子力は環境問題を考えると必要なエネルギー」

「東北地方は太平洋プレートとアメリカプレートが

交わる部分に位置し、過去にも大きな地震や津波があった。

敦賀で可能性はゼロとは言わないが、

一緒に考えると不安をあおるだけ」と発言。

きっと市長は想定外の地震や津波は敦賀ではおこらないだろうと

思っているに違いない。

自然を侮ってはいけないし、ましてや今回の事故は

地震と津波という自然災害が原因だとしても

原発の安全神話が根底から覆されたのだ。

40年以上も稼働し続け老朽化した原発はさらに危険だろう。

原発城下町と言われ、70%の市民がなんらかのかたちで

原発につながって暮らしている敦賀市・・・

年間、何十億円という三法交付金をもらい、

事業者からは有形無形の寄付が繰り返され

市民は原発に対して口が重くなるのも当然だ。

原発があって本当に良かったといえるまちを

目指している敦賀市で、

心から原発があって本当によかったと思っている市民は

いったいどれくらいいるのだろうか・・・

http://mainichi.jp/select/science/news/20110331k0000m040158000c.html

福島第1原発:沸騰水型の構造裏目に

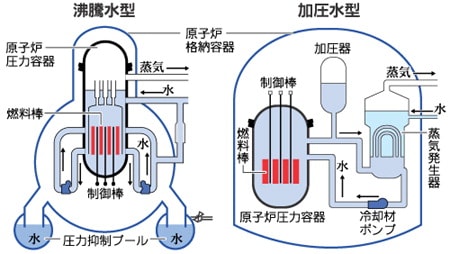

東日本大震災で被災した東京電力福島第1原発の原子炉は、

「沸騰水型軽水炉(BWR)」と呼ばれる。

国内の商用炉の6割を占めるが、今回の事故によって起きた

大量の放射性物質の放出や汚染水の問題は、

この構造が裏目に出た可能性がある。

核燃料が過熱によって損傷し、核燃料を厳重に閉じ込めるはずの

「原子炉圧力容器」の底部から外部に漏れ出していると関係者は見ている。

【日野行介、須田桃子、下桐実雅子、江口一、関東晋慈】

◇燃料、溶接部から漏出か

二ノ方寿(ひさし)・東京工業大教授(炉心安全性)によると、

福島第1の原子炉は、水滴を含んだ蒸気を乾かす装置が

圧力容器(高さ約22メートル)の上部にあるため、

燃料棒の核分裂反応を止める制御棒は容器の底から通す構造になっている。

圧力容器は厚さ約16センチの鋼鉄でできているが、

底部には制御棒や中性子計測管を貫通させる100本以上の配管がある。

一方、商用原子炉のもう一つの型「加圧水型(PWR)」は、

制御棒を上から差し込む構造だ。

現在、福島第1で発生している高濃度の汚染水や放射性物質は、

圧力容器の底から漏れ出したものだと専門家は見る。

奈良林直・北海道大教授(原子炉工学)は2号機について

「溶け落ちた高温の燃料が配管の表面や溶接部分を溶かして穴を開け、

管内を伝わって少しずつ格納容器内に漏れ落ちたのでは」と推測する。

小林圭二・元京大原子炉実験所講師も

「損傷しているとすれば底の部分だろう。

貫通部の溶接部分が損傷して隙間(すきま)ができ、

ここから漏れている可能性が高い」と指摘する。

国側も圧力容器の損傷の可能性を考えている。

経済産業省原子力安全・保安院は30日の会見で、

1~3号機の汚染水の起源について

「圧力容器内で燃料棒が損傷してできた核分裂生成物が

圧力容器の弁や管、(容器の底にある)制御棒の

入り口とか弱いところから格納容器に出て、

さらに漏れ出たと推測する」と話した。

原子力安全委員会の代谷誠治委員も30日の会見で

「1~3号機は圧力容器内が高温なのに圧力が上がっていない。

程度の差はあれ、圧力容器に損傷がある可能性は高い」と指摘した。

本来なら、燃料棒を冷やすための注水によって

大量の水蒸気が発生し、炉内の圧力は高まるはずだからだ。

これに対して東電は

「水が外に出ているのは確かだが、どういう壊れ方か想定できない。

大きく穴が開いているわけではない」と、

圧力容器の損傷を明確には認めていない。

1時間当たり1000ミリシーベルト以上と、

極めて高い放射能を帯びた汚染水が大量に見つかった2号機では、

2度にわたって圧力容器内が空だきになり、燃料棒が露出。

燃料の壊れ方が1~6号機で最も大きいと考えられる。

さらに、圧力容器を納めた格納容器の一部「圧力抑制プール」付近で

15日に爆発音があり、同プールの破損が懸念されている。

こうした状況で、燃料の破片を含む水が直接、

同プールの穴から外部に流出した可能性がある。

2号機同様、圧力容器と格納容器内の圧力がほぼ等しくなっている

3号機でも、同様の仕組みで燃料が漏れ出ている可能性は否めない。

原発で起こりうる重大事故については、

配管から核燃料が漏れる可能性が国際会議で議論されたこともあり、

配管や溶接部分のもろさはBWRの弱点と言える。

二ノ方教授も「炉心が溶ける恐れがある場合、

下部に貫通部分がある構造は弱みになる」という。

しかし奈良林教授は

「今回はその弱点が安全弁的な役割を果たしている可能性がある」

とみる。

燃料が漏れ出るにしても、少しずつ出ることによって、

圧力容器の底が一気に抜けて大量の核燃料が格納容器内の水と

反応し水蒸気爆発を起こす「最悪のシナリオ」が避けられるからだ。

仮に水蒸気爆発が起きれば、これまで以上に大量の放射性物質が

飛び散って周囲に近付けなくなり、

原子炉の冷却ができなくなる恐れがある。

福島第1の各原子炉では核燃料の冷却が進められている。

奈良林教授は

「現在は収束に向かい始めるまでの最終段階。

汚染水が海に漏れないよう対策を施し、

さらに安定的に炉心を冷却できるシステムが確立できれば、

半年から1年の間に冷却を終えられるだろう」と予測する。

◇日本の商用原子炉の型◇

沸騰水型(BWR)と加圧水型(PWR)があり、

BWRは燃料の核分裂で発生する熱で冷却水を沸騰させ、

蒸気を隣接する建屋に送ってタービンを回す。

一方、PWRは炉内の圧力を高めて1次冷却水の沸騰を抑え、

その熱を2次冷却水に伝えて蒸気を作りタービンを回す。

これにより、放射能を帯びた水は格納容器内に閉じ込められる。

世界全体ではPWRが多く、79年に事故を起こした

米スリーマイル島原発もPWR。

国内では6割弱がBWRだ。

http://mainichi.jp/select/weathernews/20110311/news/20110330k0000e030026000c.html

福島第1原発:設計に弱さ GE元技術者が指摘

【ロサンゼルス吉富裕倫】

東京電力福島第1原発と同型の原子炉を設計した

米ゼネラル・エレクトリック(GE)社の元技術者、

デール・ブライデンバーさん(79)が毎日新聞の取材に応じ、

原子炉格納容器について「設計に特有の脆弱(ぜいじゃく)さがあった」

と指摘し、開発後に社内で強度を巡る議論があったことを明らかにした。

東電によると、福島第1原発はGEが60年代に開発した

「マーク1」と呼ばれる沸騰水型軽水炉を6基中5基使っている。

◇議論封印「売れなくなる」

GEでマーク1の安全性を再評価する責任者だったブライデンバーさんは

75年ごろ、炉内から冷却水が失われると

圧力に耐えられる設計ではないことを知り、

操業中の同型炉を停止させる是非の議論を始めた。

当時、マーク1は米国で16基、福島第1原発を含め約10基が

米国外で稼働中。

上司は

「(電力会社に)操業を続けさせなければGEの原子炉は売れなくなる」

と議論を封印。

ブライデンバーさんは76年、約24年間勤めたGEを退職した。

ブライデンバーさんは退職直後、原子炉格納容器の上部が小さく、

下部と結合する構造が脆弱で万一の事故の際には危険であることを

米議会で証言。

マーク1の設計上の問題は、米原子力規制委員会の専門家も指摘し、

GEは弁を取り付けて原子炉内の減圧を可能にし、

格納容器を下から支える構造物の強度も改善。

GEによると、福島第1原発にも反映された。

しかし福島第1原発の原子炉損傷の可能性が伝えられる今、

ブライデンバーさんは

「補強しても基本設計は同じ。

水素爆発などで生じた力に耐えられる強度がなかった」とみる。

また

「東京電力が違法に安全を見落としたのではない」としながらも、

「電気設備の一部を原子炉格納容器の地下に置くなど、

複数の重大なミスも重なった」と分析した。

ブライデンバーさんはGE退職後、カリフォルニア州政府に

安全対策について助言する原発コンサルタントとして

約20年間働き、現在は引退している。