Ⅲ. レンタカー編

※長文にご注意下さい。所要約13分です。

1. まずはレンタカーを手配

オルチャ渓谷旅行に欠かせないのがレンタカー。すでにご説明の通り渓谷内は公共交通機関もなく、起伏があるため徒歩や自転車では限界があります。

そのため車が必須となるのですが、ローマ空港で借りてそのままオルチャ渓谷へ行く人もいれば、オルチャ渓谷の近隣で借りる人まで様々。

オルチャ渓谷周辺でレンタカーがあるのはアレッツォ、ペルージャ、キウージ、オルビエートなど。どこもオートマ車は少ないので早めの予約が必要です。

今回は旅程の関係からペルージャでレンタルしました。ペルージャからオルチャ渓谷までは1時間半かからない距離。地図で見ると遠そうですが、走ってみると意外と近いのが実感でした。

rentalcars.comで検索

レンタカーの予約には『rentalcars.com』を利用。イタリア旅行専門サイトの『アーモイタリア』で紹介されていたレンタカー予約のポータルサイトです。

検索した結果、今回利用したのはペルージャ駅のBudgetレンタカー。

お隣のAvisレンタカーとともにペルージャ駅の建物に付設されてました。ペルージャ訪問を終えたのち、車を借りてそのままオルチャ渓谷へ移動するのに便利なロケーションでした。

訪れてみると小さなオフィスですが、スタッフの女性は英語も話して、明るく親切な対応で安心。

予約した車はオートマのトヨタ・ヤリス(日本名 ヴィッツ)。ところが実際には本場イタリアのフィアットで、オートマ兼マニュアルの洒落た車でした。

ただ、乗ってみるとやはり外国車。操作方法が分からない部分が多く、特にハンドル周りにボタンがたくさんついていて、何が何やらという感じでした。

取扱説明書を見ても説明はイタリア語。イラストが少ないため、今ひとつ分かりません。

びっくりしたのはサイドミラーのたたみ方。あちこちボタンを押してみても、一向にサイドミラーがたためません。いぶかしく思っていたら、後日たまたま手で折りたたむことが分かりました。

なお、フィアットの後部トランクはたっぷり収納可能。イタリアでは盗難被害が多いので、車内に荷物を置いて車を降りるのは厳禁。そのため密閉式トランクのあるコンパクトカーで助かりました。

ちなみに、ペルージャ中心部は道路が交錯していてびっくり。ローマと比べればマシですが、首都高のような複雑な道路を抜け出るのにひと苦労でした。

レンタカーの営業時間に注意!

レンタカー利用でひとつ重要な留意点です。

イタリアはじめヨーロッパでは、地方のレンタカーの営業日や営業時間に要注意です。

土日祝日は閉店だったり、営業時間が短いことがあります。

そのため今回は平日を選んで予約したのですが、危なかったのは昼休み。なんと12時から15時まで昼休みで閉店になるのです。

のんびり昼頃に行ったら、15時まで待たされるところでした。

2. ナビと地図を使い分けよう

海外での運転に欠かせないのが地図やナビ。ただ、それぞれ一長一短があり、うまく使い分けが大切と感じました。

意外と不便なGARMIN

まずはナビ。

当然ながら、レンタカーのオプションで申し込みます。現地で貸与されたのは定番のGARMIN。フロントガラスに貼り付けるタイプで、画面も見やすいものでした。

助かったのは画面表示を日本語に設定できること。アナウンスの声はさすがに英語でしたが、画面操作の際にパッと見て分かるのは何よりでした。

ナビを返却する際は英語設定に戻して返却するように言われました。たしかに日本語画面で返却されたらスタッフの方も困るでしょうね。

そんなGARMINですが、複数ルート検索ができず単一のルートしか表示されないのは不便でした。

表示されたルートとは別のルートを通りたい時は、無理やりそちらの道を進み、自動でルート修正されるのを待つしかありませんでした。

また、レンタカー屋さんからは、車を離れるときは盗難防止のためGARMINも持って降りるように言われたのですが、その都度取り外すのはちょっと厄介でした。

Googleマップのオフライン利用は要注意

一方、ネットの旅行記などで多く紹介されていたのが、スマホでGoogleマップをナビとして使う方法。

こちらは画面表示もアナウンスも日本語なので、海外でもストレスなく運転できるのが最大のメリット。

また、GARMINでは表示されない道が一部にありましたが、Googleマップでは道路地図も更新されており問題ありませんでした。

ちなみに、Googleマップのオフラインモードを推奨する方もいましたが、意外と不便な面も。

1つ目は、オフラインモードだとなぜかGPSが現在地を見失うことが多く、いざという時に困ることがありました。

2つ目は、オフラインモードだと複数ルート検索ができないうえ、別の道を進んだ際のルートの自動修正も行われないことに気づきました。これはなかなか厄介です。

加えて3つ目として、地図上に表示されるスポットがかなり減るようで、「あれ?ここら辺にあったお店が無くなってる…」ということがたびたびありました。

やはりGoogleマップはオンライン利用が必要だと痛感しました。

紙の地図で全体像を把握

さて、こうしたナビとは別に、事前に準備すると良いのが紙の道路地図。

これもネットの旅行記で知ったのですが、ナビの画面では全体イメージがつかみにくいため、紙の地図があると便利とのことでした。

実際の感想としても、やはり紙の道路地図があると全体像が分かるので便利でした。GARMINやGoogleマップは縮尺を変えると地名が表示されなくなるなど意外と不便な面も。

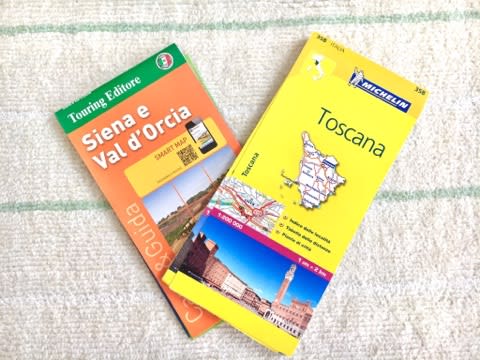

そんなわけで紙の地図として購入したのは2種類。

・Toscana (Michelin Maps)

・Siena e Val d'Orcia (Touring Club Italiano)

結果的には、Michelin(ミシュラン)の道路地図が見やすくてベターでした。ただ、トスカーナ全域の地図のため、ちょっと縮尺が小さ過ぎるのが難点。もう少し大きく見える地図があると良かったかも。

一方、Touring Club(ツーリングクラブ)の地図は、オルチャ渓谷を含むシエナ地方のみ掲載。大きさとしてはいいのですが、肝心の道路番号が記載されていません。また、なんとなく図がゴチャゴチャしていて見にくい印象も。

結局、ミシュラン地図を使用しましたが、どちらを使ってもどっこいどっこい。大きな問題は無さそうです。

3. 砂利道と山道には要注意

オルチャ渓谷の道路には舗装された道路と、未舗装の砂利道・山道があります。

ご紹介したSP146など、SP××という道路はきちんと舗装されており、車の運転も問題ありませんでした。

基本的にオルチャ渓谷はSP××という道路で囲まれているため、舗装道路だけ走ることは十分可能です。

一方、厄介なのが道路番号の付いていない未舗装の砂利道や山道。

すでにご説明の通り、土地が粘土質のため雨が降るとコテコテの粘土になりますし、乾けば乾いたでザラザラの石灰のような道になります。

特に怖いのは急な坂道。ブレーキをかけたら、そのままズルズル滑っていきそうで非常に怖いのです。そのため、できるだけ未舗装の道は避けた方が無難かも。

今回、特に難儀したのはモンテキエッロからモンテプルチャーノに抜ける細い道。Googleマップを見ると「サンバルトロメーオ通り」とありますが、これがまた細くて足元の悪い急な山道でした。

これは、前述のガイドブック『Hill towns of Central Italy』で、モンテキエッロからモンテプルチャーノまでの近道として紹介されていたのですが、この道を選んだのは大失敗。

トスカーナの町は小高い山や丘の斜面に作られています。そのため、メイン道路を一歩はずれると車1台がやっと通れるくらいの細くて急な田舎道が迷路のように交錯しています。

舗装もされておらず、Uターンもできず、ひとつ間違ったら谷底に落ちそうな山道を必死の思いで運転する羽目になるのです。

モンテキエッロだけでなく、モンテプルチャーノ周辺でも同じような道路。

返す返すも、生きて帰れてホントによかったです。

道路番号のない怪しい道にはぜひご注意ください。

4. 駐車場での停め方

前回ご紹介したように、オルチャ渓谷の道路には、路肩部分にちょっとした退避スペースや空き地があるので、そこに車を停めて撮影できます。

一方、近隣の町を訪れる際は、その町の公共駐車場に車を停めることになります。

トスカーナの町はいずれも城壁に囲まれた中世の町。城壁沿いに駐車場が並んでいることが多く、空きスペースを見つけて車を停めることになります。

ただ、問題なのは町の入口に近い駐車場はどこも車がいっぱい。また、中には急な坂道での縦列駐車など、かなり難度の高いところも。

そんな訳で、今回の旅行で実際に利用した駐車場をご紹介します。

ピエンツァ

ピエンツァも城壁沿いに駐車場が並んでおり、ほぼ満車状態。

そのため、1番のオススメは旧市街の北東部にある駐車場。Googleマップでは「Punto Sosta Comunale」と表示されています。

これがその駐車場。

ここは有料駐車場ですが、比較的広い場所で空きスペースも多く、無料トイレも設置されているので助かります。

駐車場を出て旧市街の城壁に向かって歩くと、ちょうど城壁に小さな門があり、細い路地が続いてます。その道を進めばピエンツァのメインストリートにぶつかります。

なお、この駐車場では金曜の午前中にマーケットが開かれるとのこと。その時間帯は使えないようなのでご注意ください。

モンテプルチャーノ

一方、モンテプルチャーノは周辺で最大の町。車の通行量もけっこう多く、駐車場もたくさんあります。パッと見たところ駐車場P1からP7まで表示がありました。

この町は山の斜面に沿って作られた町なので、入口は実質的にプラート門に限られます。そのため駐車場もプラート門近くが良いのですが、1番近い駐車場P1は当然ながら満車状態。

当日は門から徒歩2〜3分のところにある駐車場P2に空きスペースを発見。有料ではありましたが、なんとか事なきを得ました。

ちなみに、P7はプラート門からかなり離れており、徒歩20分近くかかりそうな気配。P7からだと、プラート門ではなく別の門から城壁内に入るのかもしれませんが未確認です。

サン・クイリコ・ドルチャ

ここも城壁に囲まれた小さな町。城壁沿いに車がズラーっと並んでいますが、おそらく地元の方の車ではと思います。

便利そうなのは、町の東側の通り沿いにある無料駐車場。『Cafe Dante』というカフェの隣ですが、残念ながら満車状態。

そこで今回利用したのは町の北側にある無料駐車場。教会裏の斜面の階段を降りて、道路を渡ったところにあります。

それほど広くはありませんが、車の数も多くないためゆったり停められました。

なお、スーパーco-opで買い物する場合は、co-opに駐車場があるのでそこに停めれば問題ありません。

コルトナ

オルチャ渓谷ではありませんが、ご参考までコルトナの駐車場です。

コルトナは山の斜面に広がる町で、細くて急な坂道を登っていきます。うかつにもナビの指示を間違えて違う道に入ってしまい、山の斜面で右往左往してしまいました。

ナビに表示されていない山道を進み、どこをどう走ったのかも分からないまま、偶然にも駐車場にたどり着いたのですが、着いてみると意外と広い無料駐車場でした。

ただ、ブログでもご紹介した通り、当日はメーデーの大混雑。車を停められるまで1時間半も費やしてしまい、ホントにぐったりでした。

駐車場のラインに注意

さて、駐車場に停める時はいくつか注意点があります。まずは、駐車スペースに引いてあるライン。

このラインは色によって制限があるので注意が必要です。

・白色ライン…無料駐車スペース

・青色ライン…有料駐車スペース

・橙色ライン…地元住民の駐車スペース

該当する駐車場の写真を再掲します。

・白色ライン…無料駐車スペース

・青色ライン…有料駐車スペース

・橙色ライン…地元住民の駐車スペース

われわれ観光客は、無料の白色ラインか有料の青色ラインに駐車します。

オレンジの橙色ラインには駐車できないので注意が必要です。

駐車料金の払い方

そこで、青色ラインの有料駐車場での料金の払い方です。

とりあえず車を停めたら、料金箱のような機械の所へ。

これはピエンツァの駐車場にあった機械ですが、駐車する時間相当分の料金を投入してボタンを押すとチケットが発券されます。

そのチケットを車のフロントガラスから見えるように、ダッシュボードの上に置いておけばOK。

チケットには駐車期限が印字されているので、その時刻までに車に戻るのです。

ピエンツァの駐車場は1時間1.7ユーロでしたので、日本円で220円くらい。良心的な値段かも。

なお、この料金箱はお釣りが出ませんので、小銭をたくさん作っておく必要があります。

5. 猛スピードで走るイタリアの車

慣れない外国での運転ですが、苦労した点を3つほど。

1つ目が右側通行の左ハンドル。頭では分かっていても、体が慣れません。

特に怖かったのは曲がり角。

曲がる際についつい左車線に入りそうになるのですが、そこに対向車がやってくるのでヒヤヒヤです。

結局、最後まで慣れませんでした。

2つ目はイタリア人の運転スピード。とにかく、細い一般道でもビュンビュン飛ばします。

こちらが時速50キロ程度で走っていて、バックミラーに後続車が見えたかと思うと、ぐんぐん近ずいて距離を詰めてくるではありませんか。

そして、あっという間に追い越して、道の彼方に消えていくという次第です。

問題なのは片側1車線の道路や一本道。後ろにピッタリつかれると、こちらも気が気でありません。

ただ、決してあおられるようなことはなく、もくもくと後ろを付いてきます。

追い越し可能な場所に出たら、速やかにウインカーを出して道を譲るのですが、何台の車に道を譲ったか数えきれませんでした。

そして3つ目に苦労したのがターンアラウンド。いわゆる「ロータリー」ですが、ヨーロッパでよく見かけます。

交差点には信号機がなく、グルグル回りながら自分の行きたい道へ曲がるのです。

これまた慣れませんでしたが、幸いオルチャ渓谷周辺のロータリーは小さなものが多く、通行量も少ないのでゆっくり曲がることができました。

これが都市部の大きなロータリーだったらと思うと、ゾッとします。

なお、交通標識は比較的日本と似ているので問題ありませんが、念のため交通標識のサイトです。(イタリア語)

6.給油はガソリンとディーゼルに注意

給油の際にまず気をつけないといけないのがオイルの種類。

日本でいうガソリンは、イタリア語で「ベンジーナbenzina」。一方、日本でいうディーゼルは、イタリア語で「ガゾーリオgasolio」。

ややこしいですが、ガソリンとディーゼルを間違えたら一大事。

自分のレンタカーがガソリン車なのかディーゼル車なのか、よく確認が必要です。

ガソリンスタンドでは、セルフとスタッフがありましたが、操作を間違えるといけないのでスタッフにお願いしました。

ちなみに、給油口を開けるボタンがなかなか見つからず焦っていたら、なんと手で直接開けるタイプなのでした。

前述のサイドミラーといい給油口といい、意外とアナログなので思わず笑ってしまいました。

7.難解な保険加入に四苦八苦

さて、レンタカー編の最後は車の保険です。

海外で事故を起こしたらそれこそ一大事。万が一に備えて保険もしっかりかけておきたいところ。

ただ、レンタカーの経験も少なく、イマイチ保険もよく分からないのが正直なところ。四苦八苦しながら保険書類を読みました。

基本となる保険は3種類

まず、基本パッケージに含まれていたのが以下の保険。

・損害補償 CDW:免責€1,220

・盗難補償 TW:免責€2,318

・第三者損害補償 TP:金額の記載なし

損害補償(CDW:Collision Damage Weaver)はレンタカーの車両を損傷した時の保険。盗難補償(TW:Theft Weaver)はレンタカーそのものが盗難にあった時の保険。第三者損害補償(TP:Third Party)は、第三者に損害を与えた時の保険、とのこと。

で、ここでの問題は「免責金額」。これは保険対象となる事故を起こした時の自己負担額のことです。

たとえば損害補償CDWでは、全損害額のうちまず€1,220を自分で支払い、それ以上を保険がカバーしてくれるということ。盗難補償TWなら€2,318が自己負担額。

つまり、日本円で15万円とか30万円が自己負担となるのです。

これはかなりの大金ですし、旅行を中断して手続きをしなければならず、想像しただけで大変。そのため、こうした免責額を「ゼロ」にしておくのがベターというわけです。

そのためには、現地で手続きする際にこれらの免責額を「ゼロ」にしてほしいと申し込みが必要です。

また、損害補償CDWではタイヤやガラスの損傷は補償されません。そのためオプションで窓ガラス等の補償を申し込むことになります。日本のレンタカーも同じだと思いますが念のため。

そのようなわけで、今回は次のようなオプションを申し込みました。

3日間合計で€126.97の保険料が追加料金として発生しますが、日本円で約16,500円。これで15万円とか30万円という自己負担額や窓ガラス代がゼロになるのです。

また、免責額をゼロにしておくと、車を返却する際に車両の損傷確認が不要になります。ガソリンの満タン確認をしてキーを返したらそれで手続き完了。そのまま帰ることができます。

結果的に事故もなく無事に帰ってきましたが、それこそ安心のための保険料ということです。

対人対物保険は強制保険

ところで、上記の損害補償CDWと特別損害補償SDWですが、当初は日本でいう「対人対物保険」かと思っていました。

しかしながら保険書類をよく読んでみると、どうやら「自分の車両の損傷」のみが対象で、対人対物保険ではない様子。

それでは、対人対物保険はどうなっているかと書類を読むと、「第三者損害保険TP」がそれに該当する模様。とはいえ、上記の通り補償金額などの記載がないので、どの程度の金額を補償してくれるのか疑問でした。

帰国後に調べてみたところ、ヨーロッパではこの第三者損害保険が 対人対物保険に相当し、なおかつ日本の自賠責保険と同じ「強制保険」となっていることが分かりました。

そして、その補償限度額は国ごとに法で定められているとのこと。たまたま見つけたAvisのサイトによるとイタリアは上限€250万。日本円だと約3億円になる計算です。

日本のように補償額が「無制限」ではないようですが、かなりの金額なのであまり心配はいらない、との記事もありました。

そうであれば、書類にもそう書いてほしいところですが、法で定められた強制保険のため、あらためて記載されないことが多いとの情報もあり驚きました。

未舗装の道路の事故は保険適用外?

最後に2点ほど補足です。

1つは今回申し込んだ保険には「搭乗者傷害保険」がありませんでした。事故で運転者や同乗者が怪我したときに補償される保険です。ただ、海外旅行保険に別途加入していればカバーされるので、二重で申し込む必要はありません。

2つ目は、当然ながら規則違反などで事故を起こした時は、これらの保険は適用されません。が、いくつかのサイトを読むと、「未舗装の道路」で事故が起きた時も保険の対象外になるので注意、と書かれていました。これにはびっくりですが、今回の保険書類の中に記載はなく、疑問は解消されないままでした。

今回、山の砂利道に何度も迷い込んで苦労しましたが、保険が効かなければ一大事。後になってヒヤリとしたところです。

いずれにしても、レンタカーはオルチャ渓谷訪問の生命線。しっかり予約してしっかり保険をかけましょう。

さて、次回は「生活編」。オルチャ渓谷訪問時に知っておきたい気候をはじめ、お買い物・食事などの情報をご紹介いたします。

つづく