現在、皇居の入り口にあたる二重橋にあるこの門は、地図には「正門」とありますが、江戸城では「西ノ丸大手門」と表示されていました。

さらに、二重橋の奥の橋の右手には「西ノ丸書院前門」がありまして、この門は伏見櫓と連なっていました。

二重橋の左手には「現存遺構の重要文化財」に指定されている「桜田門」が見えます。(正式には「外桜田門」です)

この門の真向こうに警視庁があり、その地名から「警視庁=桜田門」と呼ばれているのは周知の通りですね!

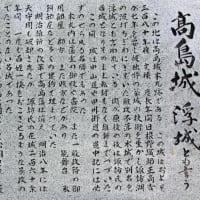

上の写真の櫓門をくぐって、虎口の外枡形の中から見た図で、右手に「高麗門」があります。

その高麗門をくぐって城外へ出ると、美しい当時のままの桜田門がありました。

此処は

幕末の安政七年(1860年)三月三日の雪の日、この桜田門外にあった杵築藩邸前を登城の為通りかかった井伊直弼一行を、水戸藩士ら十八名が襲撃!暗殺した「桜田門外の変」の正にその場所なのです。

桜田門を出て右手に行くと、石垣が見えなくなり土塁が連なっています。

鬱蒼とした木々の間を良く見ると、土塁の上の方に低い石垣が見え隠れしていました。

なを歩いていくと、途中にこんな立て看板が立っていました。

『 柳の井戸 桜の井戸

この堤の下に柳の井戸があります。

近くの、もと井伊侯藩邸表門前にあたる所にある

桜の井戸とともに、江戸時代から名水として知られ

当時の通行人に喜ばれていました。 』

と書いてあります。

当時は、もと湿地帯らしく綺麗な水が井戸から湧いていたようですね!

桜田濠を時計回りに歩いていくと、濠が行き止まり、かなりの高さの土塁の橋の奥に「半蔵門」がありました。

この奥は皇居の敷地ですので、この門には近づけません。

通り過ぎてズームレンズで一枚!の半蔵門。

門の中はどうなっているのか見てみたかったです。

半蔵濠に沿って千鳥ヶ淵を過ぎ、現存遺構の重要文化財の一つの「田安門」まで来ましたが、修復中で全面に覆いがかけられてまったく見えませんので、その先のこれもまた重要文化財の「清水門」まで来てしまいました。

ここも一部修復中で、写真があまり写せなかったのが残念でした。

田安門と、この清水門は修復工事完了後に是非また来たいと思いました。

日が暮れましたので

つづく