佐賀旅行の第五回は、三日目、最終日の午前中、吉野ヶ里遺跡です。

私が高校生ぐらいの時、工業団地作ろうとしたら、すごい遺跡が発見された、というようなニュースで一躍有名になった記憶がありますが、ご存知ない方のために、以下、ご覧ください。

”吉野ヶ里遺跡(よしのがりいせき)は、佐賀県神埼郡吉野ヶ里町と神埼市にまたがる吉野ヶ里丘陵にある遺跡。国の特別史跡に指定されている。およそ50ヘクタールにわたって残る弥生時代の大規模な環濠集落(環壕集落)跡で知られる。1986年(昭和61年)からの発掘調査によって発見された。現在は国営吉野ヶ里歴史公園として一部を国が管理する公園となっている。”(Wikipediaから引用)

私の興味は、第一には戦国時代ですが、古代も興味があるので、行ってみたかったのです。

まあ、ディスプレイ、ジオラマ好きなので、遺構に建築物が再現されているという点では、城と同様な理由から惹かれるのでしょうね。

さて、佐賀駅から長崎本線で、鳥栖行きに乗ります。佐賀駅からは数駅です。

「混雑時リックサックは前に・・・」というアナウンスが流れます。昨日と同じ、二両編成ですが、混雑する時があるのかどうか、、、

ところで、吉野ヶ里遺跡は「吉野ヶ里歴史公園」として整備されているのですが、公園としては広大で、最寄駅が、手前の神前駅なのか、その名を冠した吉野ヶ里公園駅なのか、地図上では微妙でしたが、まあ、名前が付いている方で遠いとか、迷うことはあるまいと思い、吉野ヶ里公園駅で降りるつもりで電車に乗ります。

しかし、神崎駅を過ぎる時、駅前に古代人の大きな像が立っていて、吉野ヶ里遺跡の方を指差していたので、すでに遅いのですが、神埼駅の方が近いのか疑念が、、、

そして吉野ヶ里公園駅でおりましたが、こちらは駅前に特にオブジェはなく、、、

どちらが近いか比較しようもないので、案内板に従って、吉野ヶ里歴史公園に向かいます。

どっちの駅からもちょっと距離があるんですよね。

一応、遺跡に近いのは吉野ヶ里公園駅という情報はありました。

この種の看板は、辻々に建てられてあり、方角(矢印)と、「あと◯m」と案内してくれるので、道に迷う心配はありませんでした。

歴史公園センターに到着しました。

9:00開園で、現在(この時)9:10。平日ですし、駐車場にはほぼ車がなく、ゆったり、サクッと二時間程度見回ることにします。

(11:32の鳥栖行きに乗って、次の目的地に向かう予定)

古代人の格好した係員が、所々にいて、いい感じ(鬱陶しくない、しつこくない)で案内をしてくれます。

その適当な指示に従って、遺跡エリアに入っていきます。

ジュラシックパークの入口とは大分、異なります(笑)

逆茂木があります。堀もあれば、柵もありますね。。。

係員さんのアドバイスに従って、まず展示室で基礎的な勉強をします。

これらは、甕棺です。

遺跡をひと通り観てわかりましたが、遺構に再現された建物もそれはそれで見所ではあるのですが、この甕棺こそが考古学的な観点で、この遺跡のメインでしたね。

甕棺は北部九州の特徴的な墓制とのこと。大きいのは成人用、小さいのは子供用。

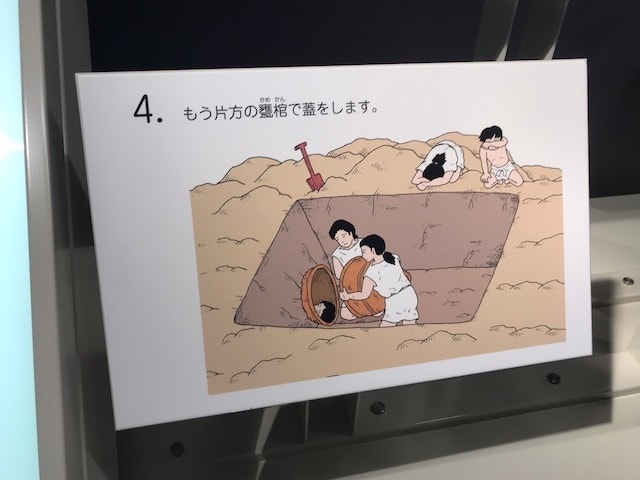

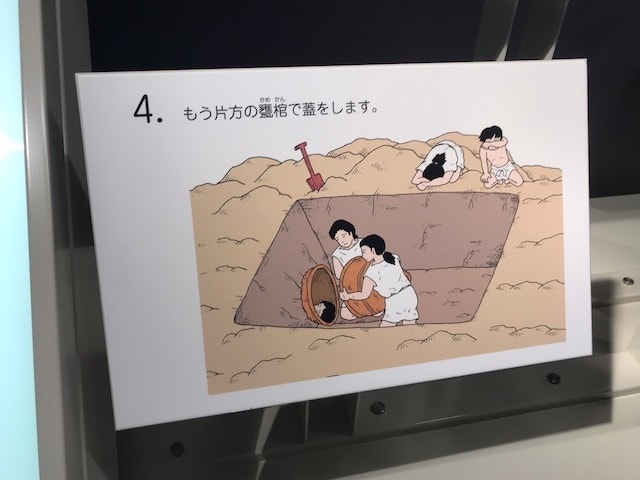

このように入っているということは、甕を二つ合わせるようにして埋葬したんですね。

身分の高い人の甕棺は黒く塗られていて、弥生時代に農耕(定住、集団生活)が始まったことで、身分の差ができてきたんですね。

そして、入口に柵、堀、逆茂木があったのは、集団というか国というものができていて、他の国や集団からの防衛の必要があったのでしょう。

多分、刈り入れの時は、奪い合いが起きたはず。それは戦国時代まで続いていましたからね。武田や上杉の出陣の時期をみると明白です。

表に出て、「南内郭」から観て回ります。櫓門があります。

物見櫓もありますね。

それにしても、今日も青空です。

この三日間、本当に天候には恵まれました。晴れて空は青く、でも適度に寒くて、歩き回ってもそんなに汗をかかず、気温が低いので空気が澄んで、遠くの景色も鮮明に見えました。これが奥さんと一緒の旅行だと、なんで?というほど雨にやられます。(当日降られたり、予報で降ることになって日程を変更したり)

ほんと、日頃の行い、あるいは、奥さんの丙午生まれの性ですね。

さて「南内郭」は、王族の居住空間であったようです。

物見櫓には登れますよ、と声をかけていただき、登って景色を楽しみます。

「倉と市」のエリアです。

こちら側は「南のムラ」

足元の王族の家々です。

家は内部もちゃんと作られていて、こちらは大人(たいじん)の妻の家の内部。

大人というのは役割毎のリーダー、すなわち大臣のような立場の人らしいです。

遺跡を見て回ると、祭祀儀式を取り仕切る、外交を取り仕切る、裁定(裁判)を行うなど、大人の役割の記載がありました。

そして、王の身内だったのかな。王家の居住空間に住んでいることを考えると。

大人の家の中。夫婦で別の家に住んでいたんですね。みんなそうなのかな?このあと見て回る家々も”対”になっている感じでしたし。

王家の家屋は、さらに柵で囲われいます。

やはり、王様と王妃様は別居。

王様の家は、王の力を示す品々が枕元にあるのが、大人の家とは異なると説明がありましたが、それは遺跡からわかったんでしょうかね?恐竜の化石もそうですが、そのような品が置かれた状態で、この家が遺跡化した、その状況はなんだったんでしょうね。

これは何だったけな?会議とかで集合する建物だったけ?

お堀ですが、「環濠」というのが正式名称です。ぐるっと廓を囲っていますからね。

土塁にも囲われ、柵もあって、ほんと城です。

「中のムラ」というエリアですが、見た目は同じ家ですが、養蚕、機織りなど家には何かしらの機能、役割があてがわれていたようです。

「北内郭 」へ進みます。

「北内郭」は、政治でもあり、祭礼でもある、”まつりごと”が行われた場所で、

祭殿が復元されています。中に入ることができます。

説明ビデオによると、王様が報告を聞いて、刈り取りの日を決める会議を行っているところを再現しています。

しかし、王様が決めるというより、王様は司祭に、いつがいいかを尋ねて、このような儀式を経て、王様にご託宣を伝え、刈り取りの日が決定されると。

結局、決めているのは司祭ということですね。王様は、決定というより、決裁権と責任がかかっていたようです。

それと、司祭は、おそらく神様の声を聞くことができるエスパーとより、天文、気象に詳しい一族だったのではないですかね。

(三国志で、赤壁の戦いの時、孔明が東南の風を吹かせたみたいに、神がかりではなく、独自の知識体系があって)

その後、朝廷で、暦を決める陰陽寮(占いもする)に変遷していったのでは?

これは、衛士の家だったかな。北内郭に住む必要があったのは兵士だけ、と説明があったような。

「墳丘墓はこっちですよ」という案内に、ちょっと逆らって、この遺跡のメインの前に、「中のムラ」にある倉庫をみるとに。

面白いのは、人の住む家は、地下とまでは言いませんが、地面を掘って、地面より低いところが居住空間になっています。

湿気がこもったり、雨水とか流れ込んで来ないのか、と疑問に思いますが、

そちらの方が、夏涼しかったり、冬暖かかったりしたのかもしれません。

他方、高床式なのは、倉庫です。

こちらは食料、穀物にしても、干し肉、干し魚にしても、湿度が低く、風通しのよい環境(腐らないよう)が望まれたはず。

それと、ネズミとかに食べられないよう、支柱を垂直に建て、ねずみ返しを設置しています。

昔、シンガポールに住んでいて、ラオスのシェンクアン(奇遇にも、石棺が大量に発見された村)に観光で行った時、

やはり倉庫は、高床式になっていたことを思い出しました。

ただ、その地は、ベトナム戦争中、北ベトナムの補給路を断つために、アメリカ軍が、山の形が変わるほど、ナパーム弾を投下した場所で、当時もボム・クレータ(爆弾による穴)がそこら中にありましたが、もっと驚いたのが、不発弾の鉄の薬莢を、倉庫の柱というか支柱に使っていたことでした。

理由としては、木だとねずみが登ってこれるが、鉄だと、滑って登れないから、とのこと。

さて、遺跡のメイン、「北墳丘墓」へ向かいます。

手前には、「甕棺墓列」があります。なんかボコボコしているのが写真からもわかると思います。

こんな風に、甕棺が埋まっていた場所です。

その先、「北墳丘墓」の前には、祀堂があり、ここで祖先へのお供え、お祈りを行ったそうです。

盛りあがった「北墳丘墓」は、2100年前の時代の、王様やそれに近い身分の高い人が埋葬された墓地です。

裏側に入口が設けられいて、入ることができます。

14基の甕棺が出土したとのこと。

内部は湿度が高いと感じたのですが、遺跡の保存実験の結果から、そのように制御しているとのこと。最初に発見された時は、保存方法がわかっていなかったので、一旦、埋め戻したと説明ビデオが言っていました。

それにしても、本格発掘調査が始まったのは平成元年(私の記憶と大体あっている)だったんですね。

これまで訪問したことのある戦国時代の遺構なんかは、割と昭和の早い時期に行われていたりしていましたが、

あるとわかっていた場所と、工業団地の造成をしてみたら出てきた、のとでは大きく違いますね。

入口の展示室で、どのように二つの甕棺を合わせたのかという疑問は、この絵で解けました。

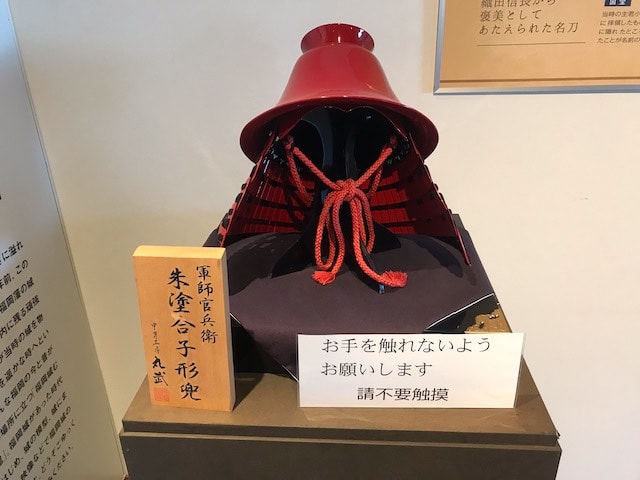

高貴な人の黒い甕棺の模型。

展示室からここまで、この黒い色がなんなのか説明を見かけなかったので、係員の方に質問してみたのですが、わかっていないとのこと。

内側の赤は漆らしいのですが、後でネットで調べたら、炭化物という情報だけありましたね。単純に考えれば炭(墨)のはずですが、わかっていないと敢えていうところが謎です。(そん人が知らないだけだったのか、本当にわかっていないのか)

外に出ます。

この側溝のようなのは、お参りのための道とのこと。まあ、科学ではなく、祭祀による時代ですから、自由気ままにお墓に近づくものではなかったはず。

「倉と市」のゾーンです。

これは、兵士の詰所だったかな。

結構、兵士(衛士含めて)が多かったのかな。集団の内部でも、外部からも争いは多くあったような気はします。決して豊かであったはずはないので。

「市楼」というものです。市の管理事務所的な。

それにしても、北内郭の祭殿もそうですが、このような建物(二階建てとか三階建て)を建設する技術があったんですかね?

展示されている、発見された青銅器とかから推測して、こういう建築ができる道具、工具があったかどうか。。。ただ、ここが北部九州であることを考慮すれば、大陸の文化や技術は、この時代、圧倒的に日本より進んでいるので、渡来人が住み着いての国造りであれば、可能性は否定できませんね。始皇帝が万里の長城を作った頃でしょうから。

しかし、絵があったわけではないと思うので、遺構から、どこまで建物高さや外観がわかるのかわかりませんが、忠実な再現なのか、ある程度推測や期待込みで再現しているのかは、気になるところです。

まあ、個人的には、平らな遺構、柱石を見るよりは、多少盛っているとしても、古代ロマンを掻き立てられるような再現が好きですね。

最後のゾーン「南のムラ」に行きます。

ここまで、偉い人の家、職人の作業場、祭殿、市の建物、倉、兵士の詰所などを見てきましたが、偉い人たちと同じような家に、一般の人たちも住んでいたのでしょうか?

王様の家があれなら、一般人はもっと粗末な感じか、というと再現されているのは同じような家屋ですね。

それと、一般の村にも「環濠」はあるんですね。

ずいぶんんと防備が、、、と思いましたが、日本で、街ごと城に入れてしまう「総構え」ができたのは、北条氏の小田原城からで、それを秀吉が真似て大阪城を総構えにしたのは16世紀ですが、

史記、項羽と劉邦、三国志などを見ると、村や町を城壁で囲んでいましたから、大陸からの文化と考えれば、「環濠」で囲むのも(勝手ながら)納得できます。

一般の人の家屋も、王族の家屋と変わらないように見えますよね。

それと、割と距離を置いて、いくつかの家屋のまとまりが見られますが、

何軒かの”集落”があって、それがまとまって”村”となって、またいくつかの村をまとめて、統治する王様がいたというヒエラルキーですね。

祭殿でも、村の代表から、報告を聞いているシーンがジオラマ化されていましたし。

そう考えると、王様は支配者(所有者)というより、行政官に近かったのかもしれませんね。

律令制度、荘園、一所懸命のような土地を所有し、人を支配するところまでは進んでいないのかな(あくまで私の感覚ですが)

さて、ざっと二時間、とても面白く、為になりました。

もう二十数年前になりますが、岡山の「

中世夢が原」もこんな感じで楽しかったなあ、と懐かしく思い出しました。

(リンク貼ろうと検索したら、まだ存在していてよかった)

では、吉野ヶ里公園駅に向かいます。

次の目的地は太宰府、そして福岡城を観て、東京に帰ります。

ではでは。