佐賀旅行の第四回、二日目の午後は、佐賀市へ移動します。

計画段階で、福岡空港の市営地下鉄から唐津までのJR筑肥線では、Suicaが使えることは確認済みでしたが、

実態がどうなのかはっきりしなかったのが、(名護屋城博物館に行った)昭和バスと、この唐津から佐賀への移動でした。

行き方としては、JR唐津線・長崎本線に乗れば、乗り換えなしで佐賀に到着するのですが、

切符販売機に貼ってあった注意書き(虹の松原駅にも貼ってあった)によると、事前に調べてあった通り、唐津と佐賀の間はSuicaが使えないと。

私はモバイルSuicaでもあったので、もし清算できなかったりしたら(手間が、時間がかかったりしたら)困るので、念のため、現金で切符を買って移動することにしました。

隣のホームには、前日、福岡から唐津まで乗ってきた、おしゃれなJR筑肥線の電車が。

他方、私が乗るのは、、、二両編成、ワンマン電車(とのアナウンス)

一時間ちょっと、車窓から長閑な景色を眺めます。

途中の駅は、どうやら無人駅。切符を箱に入れてくださいというアナウンスが、、、切符を買った判断は正しかったかな。

佐賀駅は途中の駅とは異なり、唐津よりも大きな駅でした。

そして、私の切符は自動改札へ。。。

ということは、唐津駅、佐賀駅そのものはSuicaに対応していて、その間の区間の駅がSuicaに対応していない、ということだったんですね(多分、いや間違いなく)

なので、私は唐津から佐賀までSuicaでよかったんですよ。昭和バスもそうですが、いらぬ心配をしたものです(私は本当に、気を取られ、神経をすり減らすんですよね。他愛もない話なのに)

まあ、仕組みが理解できた(多分)ところで、気を取り直し、佐賀城に向かいます。

駅前は、さすが県庁所在地、唐津よりは建物が多くて、高い(苦)。

でも、デパートらしきものはないんですよね。なんか違和感。

唐津では「唐津くんち」のお出迎えでしたが、佐賀では「面浮立(めんぶりゅう)」

すみません、これは知りませんでした。

佐賀県を代表する民俗芸能とのことですが、佐賀市のものではないのでしょうか、土地勘がないので何とも言えませんが、「面浮立」に絡む情報は、これ以後、行き当たりませんでした。

さて、駅から大通り(というほど大きくはないのですが)を1kmほど南下すると、佐賀城址、佐賀県庁に行き当たるので、行きがけにある見所を巡って行くことにします。

まずは、「龍造寺八幡宮」です。佐賀八幡宮とも呼ぶようですね、写真にあるように。

なんか派手ですね。黄色い重石(?)が手前にもう2個ずつあるということは、この鳥居は、本来、後2本あるということ?それとも、幟立て?

戦国時代の九州は、九州三国時代とも言われ、大友、龍造寺、島津が有力で、当初は大友宗麟が勢力を伸ばしたものの、耳川の合戦で島津に敗れ、変わって勢力を伸ばしきた龍造寺隆信も、沖田畷の戦いで島津に敗れ、九州は、島津が統一する一歩手前になったところで、秀吉の九州征伐になりました。

佐賀藩の藩祖は、鍋島直茂ですが、そもそも鍋島家は、龍造寺家の家老格だったのが、龍造寺家が落ちぶれていく中、一大名として、秀吉にも家康にも認められた、直江兼続のような人物と理解しています(家老でありながら、主家の会津120万石とは別に、米沢30万石を拝領した。関ヶ原の結果、自領の米沢に主家を引き取ったような形になり、上杉家米沢30万石となりました)

他方、主家を乗っ取ったような形から、龍造寺家の飼い猫が、直茂に復讐を企てる化け猫騒動が語られたり、、、

話が拡散しましたが、私の好きな戦国時代の佳境においては、肥前といえば龍造寺であったので、龍造寺の名がついた八幡宮には詣でたかったのです。

ただ、後で調べると、龍造寺家とそんなに由縁があったわけではなかったようです。

あと、ここも間借りしているお社がありました。楠木正成神社。楠木正成と九州のつながりもよくわかりません。

通りに戻って、佐賀城を目指しますが、通りの所々にブロンズ像があります。

郷土ゆかりの偉人さん達のようです。

続いて「バルーンミュージアム」。佐賀では気球(バルーン)が盛んなんですね。

ただ、さほど興味はないところに500円払わなくいいかな、と思い一階に展示されているものを見上げるだけにしました。

さりながら、映像とかシュミレータとか、気球の仕組みを知ることができ、十分に楽しめるものかと思いますので、特にお子様連れにはいい施設なのではないでしょうか。(私も、史跡巡りがメインの旅行でなく、これが九段下の科学技術館にでもあれば、しっかり堪能すると思います)

さて、佐賀城はもう直ぐなのですが、ちょっと東(左手)に逸れます。

この小さな用水路は、「松原川」と言って、河童の住める清流を、というキャッチフレーズのもと整備したとか。

そもそもは佐嘉神社の堀であった松原川には河童が住んでいたから云々。

長女河童のみどりちゃん、湧き水のポイントらしいです。確かに、綺麗な水です。

こちらは、長男の河太郎。家族達が、ちょいちょい現れますが、写真はここまでにしておきます。コンプしてもしようがない。

まず、佐嘉神社です。佐嘉神社は10代藩主の直正(佐賀城本丸のところに銅像として立っている人)、11代藩主の直大を祀っています。

そして、お隣の松原神社へ。松原神社は、藩祖の鍋島直茂とその先祖を祀っています。

白磁の灯籠。貴重な(珍しい?)ものらしいです。

そして、ここからが、どこかで加減すべきだったんじゃないのかな、と思わせる話です。

松原川には河童がいたらしく、木彫りの河童が、門に掲げられていたようなのですが、どういうわけか、元々あった場所から外して、別にお社を建てて祀ってあります。

その祀ってある場所は、松原神社の入口の傍なのですが、

面白ネタにしているような、無駄にひと儲け感を出しているような。。。

境内では、ハトの餌を売っていて(今時、ハトに餌やりはむしろしないよね)、故に、足元に餌が欲しいハトがうようよて、あの目で見上げられます。

そして、左の荒神はともかく、右の黄色、恵比寿さん、、、

しかも、音楽がかかっていて、バンコクのキラキラ電飾の仏像なんかと比べれば、まだマシですが、本殿の荘厳さに対して、なんか余計なおまけ?デザート?お土産を足しているような。。。

まあ、いいです。これも旅の醍醐味ですね。

直ぐ先が佐賀城のお堀です。

佐賀市も桜が見頃な雰囲気です。

唐津城に比べると、お堀が広いし、城の構えが大きです。この入口と、反対側の方に本丸跡があるので、突っ切っていくのですが結構な距離を歩くことになります。

唐津藩12万石(島原の乱で天草4万石を取り上げられる前)と、佐賀藩32万石の国力の差を感じますね。

そして、翌日は、52万石の福岡城の大きさに、上には上がいることを感じることになります。

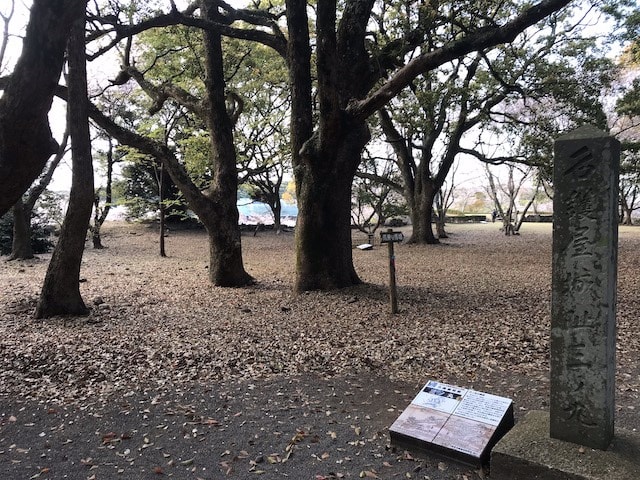

佐賀城の一画に入り、反対側の口(門はないので)の手前に、本丸跡があります。

本丸の西門から入ります。

内側の石垣は天守台とのこと。

天守台が満開の桜で隠れてしまいます。

見所の一つ、「鯱の門と続櫓」です。鯱鉾が載っていますね。

そして、門に繋がっているから、続櫓なのかな。

一旦、門から出た広場には、10代直正公の像が立っています。これから入る、もう一つの見所、「佐賀城本丸歴史館」は、この直正公の本丸御殿を(1/3スケールと言ってたかな)再現したものです。

ボランティア説明員(?)のおじいいさんから、スマホで各コーナー・展示物のガイドが読めると簡単な説明を受け、案内したそうなのを振り切って(全員がそうでないとしても、ネット情報では評判良くないし、私も自分のペースで観たいので)歴史館の中を見学します。

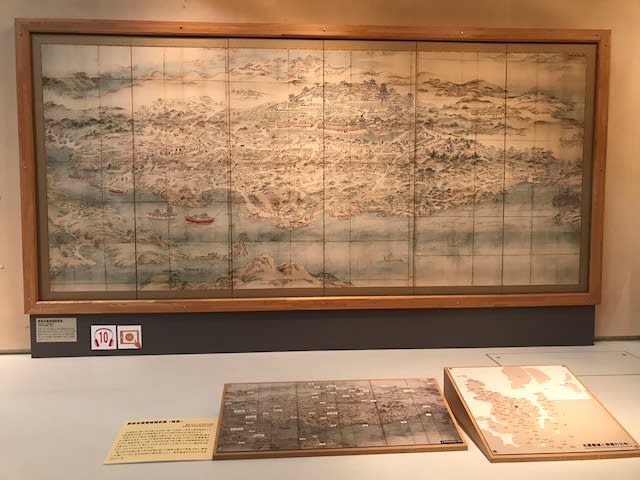

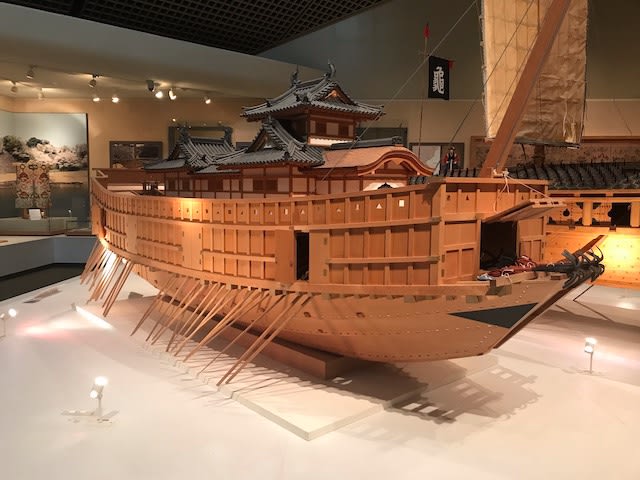

私の好きな、模型(ディスプレイ)展示。

おっ、お殿様がいる。

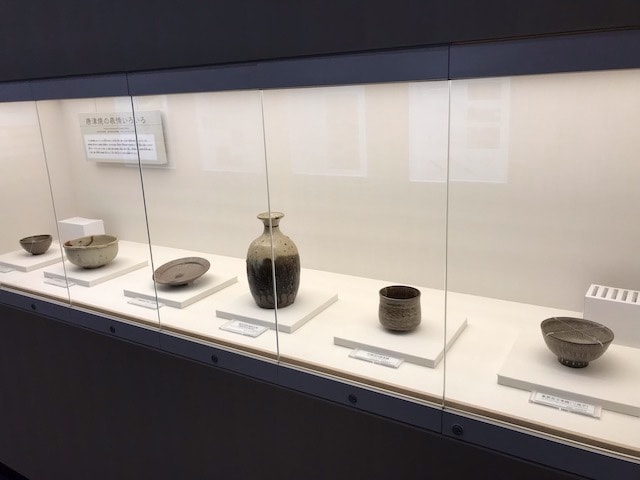

佐賀藩の産業は、農業が主体だったので、農業分野で改善を図ったり、輸出向けの有田焼を作って、輸入する兵器の対価にしたりしたそうです。

加えて、蒸気船とか兵器開発が先駆的だったようです。

まあ、私としては、こっちも好きですが。

あと、「葉隠」を説明するパネルもありました。

山本常朝が口述し、田代陣基が執筆した、武士として御家に仕えていくための心得です。

隆慶一郎(「影武者徳川家康」、花の慶次の原作「一夢庵風流記」で知る人が多いかな)の小説「死ぬことと見つけたり」(未完成の遺作)で知ったのですが、

”ぶしどうといふはしぬこととみつけたり”とは、死ぬ気になって一生懸命に物事に取り組むことの大切さの事であり、むしろ生き方に言及したものです。

”葉隠”というのも、葉の陰に隠れるような、陰の奉公からきているようです。

ところが、太平洋戦争においては、曲解させて、というか一部分だけ取り上げて、忠臣蔵と合わせて、忠誠を尽くして死ぬべき、のようなプロパガンダに使われてしまったように思えます。

さて、歴史館を出まして、天守台には登ってみます(人影が見えたので、登れるようです)

登り口発見。

歴史館が見えます。

もう一段登ります。

特に何かあるわけではありません。景色も別に。

しかし、佐賀城は、敷地は広いのですが、完全な平城なんですね。

ここに天守閣があっても、そんなに高いものではないでしょうね。

戦とか、守備のためではなく、行政の中心としての城という意識かな。

それに、30万石を超える大大名だから、天守閣で威容を見せ付けたりすると、幕府に目をつけられたりするから、作っても小さめとか。

翌日行く福岡城も、幕府に遠慮して天守閣は作らなかったとか、作ったけど破却したとかいいますし。

お堀も石垣で囲って、という風でもありません。

午前中に見た名護屋城の石垣もいいですが、こういうのも情趣があります。

桜並木も綺麗です。

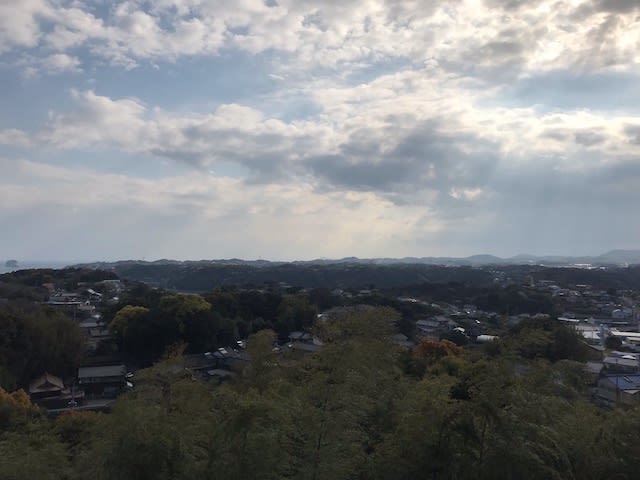

さて、佐賀市内観光で検索すると、評判が良かったのが、新県庁舎の最上階、展望フロア「SAGA360」

専用のエレベータで上がります。

ぐるっと佐賀市内の景色が楽しめます。

夜間はプロジェクションマッピングの上映もあるようです。

3月までは18:30からだったのが、4月からは20:00から。

午前中は名護屋城、午後は佐賀市内を歩き回って、20:00にまた県庁まで歩いてくる自信はないな、残念ながら。

残る、見所は、、、

「徴古館」は改装、休館中。

「旧古賀銀行」も改装中で入れず、近寄れず。

「旧古賀家」も、ひな祭り撤去中。

まあ、唐津でもそうでしたが旧家の類は、一応、チェックインしただけでよしとします。

以上、佐賀市内観光でした。

長崎街道(昔、小倉と長崎を結んだ長崎街道の一部)を歩いて、ホテルに向かいます。

明日、最終日は、吉野ヶ里遺跡、太宰府、福岡城の予定です。

ではでは。