正岡子規 死の床でたどり着いた「生きる意味」とは

NIKKEI The STYLE

「暗」 あの世で古白が呼んでいる

日本が欧米諸国に追いつこうとして近代化の坂道を駆け上った明治という時代。弟子たちと共に俳句や短歌などの流れを変えた正岡子規は、結核菌が骨を溶かす脊椎カリエスによって仰臥に追い込まれながらも、ざっと35年の生涯を走り抜けていった。

亡くなったのが明治35年(1902年)9月19日。そのほぼ1年前の明治34年9月2日から翌年の9月3日まで、「仰臥漫録」と題した日記2冊の中に、死に向かう人間の揺れ動く心理を書き残していた。

7月7日、日記の原本を所蔵する兵庫県芦屋市内の虚子記念文学館に足を運び、閲覧させてもらった。和紙を綴(と)じた日記には、その日の食事や便通、睡眠、病状、弟子たちが持参した土産などの生活記録のほか、自作の俳句などを墨字で書き、病床から見える庭の花などの水彩画も描き込んでいる。

</picture>

</picture>

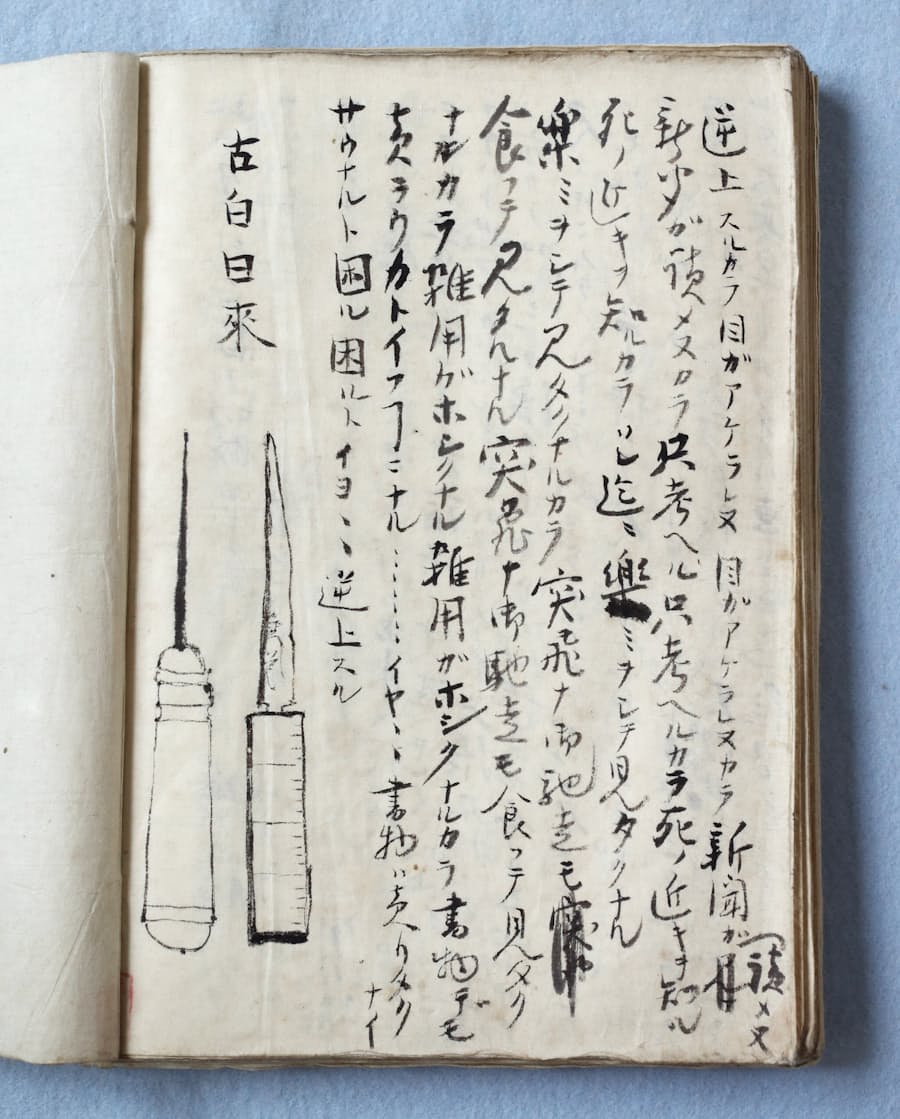

一枚一枚めくっていく。目がくぎ付けになるのが明治34年10月13日付の墨で描いた図だ。原寸大の小刀と千枚通しが正確に描写され、その上に「古白曰來」の謎の墨字が書き込まれている。2本の凶器の図が目に入った瞬間、身のすくむ思いがした。「古白」とは子規のいとこで、明治28年にピストルで自死した文学者、藤野古白(ふじのこはく)。「曰來」は「いわくきたれ」と読む。つまり「あの世から古白が、おいでーな、と招いている」という意味だ。自死を暗示する図なのである。

その日、同居する妹の律は銭湯に出かけていない。病苦のため錯乱状態になり、弟子の坂本四方太(しほうだ)に「キテクレネギシ」の電報を打つために、母の八重も外出。子規はひとり子規庵(あん)で横になっている。脇にある硯(すずり)箱から小刀と千枚通しがのぞいている。

自死熱がむらむらと起こる。でも小刀と千枚通しでは死ねない。隣の部屋にある剃刀(かみそり)なら喉をかき切って死ねるが、そこまで腹ばうこともできない。小刀を手に取ろうか、取るまいか迷い、「シヤクリアゲテ泣キ出シタ」とつづる。激痛と死への不安によりどん底の煩悶(はんもん)状態に追い込まれていたのだ。

</picture>

</picture>

この時期の葛藤の闇は深く、この日のことを、ロンドンに留学中の親友、夏目漱石に宛てた翌月6日付の手紙にも書く。「僕ハモーダメニナツテシマツタ、毎日訳モナク號泣シテ居ルヤウナ次第ダ」で始まり、「実ハ僕ハ生キテヰルノガ苦シイノダ。僕ノ日記ニハ『古白曰來』ノ四字ガ特書シテアル処ガアル」と吐露する。

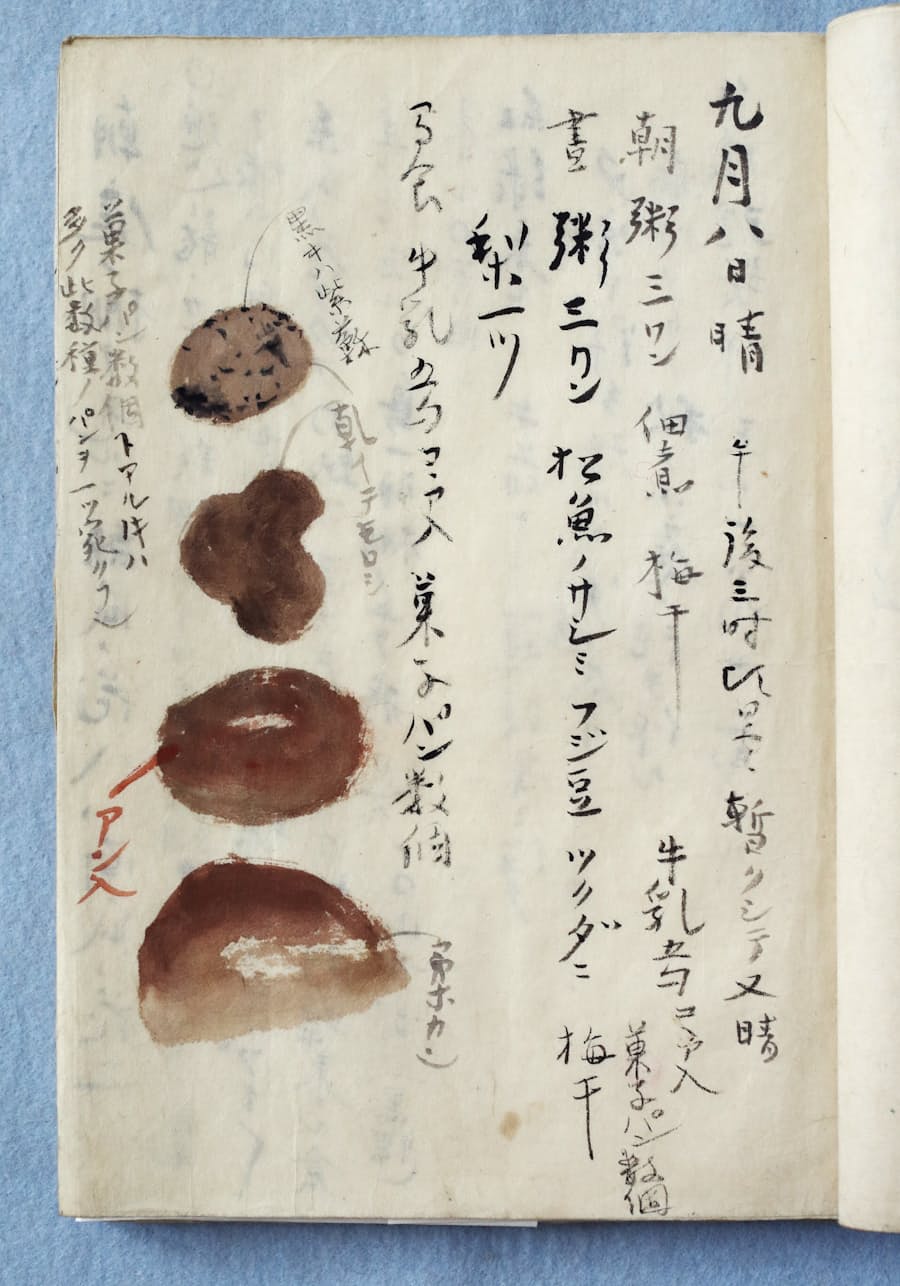

「仰臥漫録」の中で、もうひとつ目を引くのは、同年9月8日付の菓子パンの絵だ。ことにアンパンはうまそうに見える。一見、食い意地の張った子規の旺盛な食欲を示す絵のように受け取られがちだ。確かに、間食に「西洋西瓜ノ上等ナリ 一度ニ十五キレホド」(明治34年9月6日付)、間食に「菓子パン十個バカリ」(同月7日付)、夕飯に「鰻(うなぎ)ノ蒲焼(かばやき)七串」(同月12日付)と病人とは思えない大食漢ぶりを示している。

だが、日記からは、食後、吐いたり、下痢をしたり、腹痛を起こしたりしていることも分かる。食後の苦しみを覚悟しながらも食べる理由は何か。脊椎カリエスによる激痛を紛らわす。もうひとつは、食べられなくなる時期が迫っているため今のうちに食べてしまおうという焦りだ。菓子パンを描く子規の内面には、2本の凶器を描くときと同じような煩悶がうずまいていたに違いない。

</picture>

</picture>「明」 今を楽しむ境地に至る

「仰臥漫録」の第一部は、小刀と千枚通しの図で終わり、第二部は同じ日の話が続く。しゃくりあげているところに、電報で呼び出された四方太が来る。不平を四方太に漏らし、夜になると晴れ晴れとした心地になる。

よほど体調が悪化したためか、10月29日で日記は中断し、翌年の3月10日に再開。麻痺(まひ)剤(モルヒネ)を服用するようになったことを記している。3日間続けた日記は、また中断。6月20日に再開し、7月29日まで続く日記には、麻痺剤の服用時刻と、来訪者、届いた土産物ぐらいしか記入しなくなった。また中断をはさみ、9月3日付には夜会草の写生図だけを描き、後段には自作の短歌や俳句などを書き連ねる。死の半年前ぐらいからの日記からは、子規の心の揺らぎを読み取ることは難しい。

</picture>

</picture>

ところが、である。彼が明治35年5月5日付から死の2日前、9月17日付まで新聞「日本」に書いたコラム「病牀(びょうしょう)六尺」や、同6月27日から8月6日まで各種果物などを水彩で描いた「菓物帖」、8月1日から同月20日まで各種植物を水彩で描いた「草花帖」に目を通すと、明るい光彩が放たれ、内面が安定してきたことがはっきり感じ取れるのだ。

例えば、「病牀六尺」6月2日付。

「余は今まで禅宗のいはゆる悟りといふ事を誤解して居た。悟りといふ事は如何(いか)なる場合にも平気で死ぬる事かと思つて居たのは間違ひで、悟りといふ事は如何なる場合にも平気で生きて居る事であつた」

同7月26日付。

「病気の境涯に処しては、病気を楽しむといふことにならなければ生きて居ても何の面白味もない」

同8月6日付。

「このごろはモルヒネを飲んでから写生をやるのが何よりの楽しみとなつて居る」で始まり「草花帖が段々に画き塞(ふさ)がれて行くのがうれしい」と結ぶ。

国立国会図書館所蔵の「菓物帖」「草花帖」の画像をネットで見る。どれも生き生きとした描写で、明るい生気が伝わってくる。重病人があおむけで描いたとは思えない見事な出来栄えだ。

前年10月、自死をほのめかした「暗」から、死の直前の「明」への心の反転は、なぜ、起きたのか。ここは長年、正岡子規の研究をしている人たちに聞いてみることにしよう。

俳人の坪内稔典さんは半世紀ほど前、高校の教師をしていた。神戸のパチンコ店で7800円の戦果をあげ、古書店で同額の「正岡子規全集」(改造社)を購入。これがきっかけで「正岡子規 俳句の出立」(俳句研究社)を執筆。「子規の弟子」を自任するようになった。

「病気を長いことやっている間に、今を楽しむ人生観を身につけ、やりたいことだけに熱中するようになった。その一つが新聞のコラム執筆であり、水彩画を描くことであった」と、「今を楽しむ人生観説」を唱える。

長年、「仰臥漫録」を眺めてきた虚子記念文学館の学芸員、小林祐代(さちよ)さんは「ストレス解消名人説」を主張する。苦悩すると大声でわめき、周囲に当たり散らす。さらに文章を書いたり、水彩画を描いたりして心を鎮める。例えば、自死をほのめかしたときも、しゃくりあげて泣いた後に、小刀と千枚通しを墨で正確に描き、弟子に不満を吐き出すことで不安定な心情を落ち着かせていた。「日々、うまくストレスをコントロールすることで、暗から抜け出したのでは」というのだ。

</picture>

</picture>