クラシック鑑賞 21 (PART 1)

(debussy05.jpg)

(music987.jpg)

(ireba03.jpg)

(laugh16.gif)

(ohta03.png)

デンマンさん。。。、どういうわけでオイラと たびたびクラシック鑑賞するのですかァ~?

(kato3.gif)

実は、僕はクラシックは、どちらかと言えば苦手なんだよ。。。

それなのに、どういうわけで、最近オイラと たびたびクラシックを鑑賞するのですか?

オマエは不満なのォ~?

いいえ。。。 デンマンさんと共にクラシックを鑑賞することができるなんてぇ~、天にも昇るような気持ちです。。。 この際、スキップして喜んでもいいですか?

(smilejp.gif)

あのさァ~、いくらなんでも、それはオーバーじゃないのォ~? オマエが以前のようにスキップして喜んだら、この記事を読みにやって来たネット市民の皆様が呆れて他のブログへ飛んでしまうのだよ!

分かりました。。。 じゃあ、スキップして喜びたいのですけれど、デンマンさんが そのように言うのであれば、じっと我慢したいと思います。。。で、いったいどのクラシックの曲を鑑賞するのですか?

オマエが“間奏曲集”の中で書いていた記事から選んだのだよ。。。 ちょっと読んでごらんよ!

1.10 Claude Achille Debussy (1862 – 1918)

一つの作品を聴くということは、その作品の特長、趣向、つまり、例外的な何ものかを聴く、ということではないであろうか。一人の作曲家の個性とは、その人の、それまでに書かれた全作品の、例外的なものの総体が即自化したものだ、とも言えよう。V.E. Franklは、過去のこととなった、という在り方は、もしかすると、存在一般のなかで最も確かな存在形式であるのかも知れなく、そのように<Vergangenheit>になった存在に対しては、<Vergänglichkeit>は、もはや、何の手出しも出来ないからである、と言っていた(Trotzdem Ja zum Leben sagen)。これが音楽、芸術作品に限らないことは、その文脈からしても明白である。

C.A. Debussyの<<Pelléas et Mélisande>>は、何を読んでも理解の援けにはならない。断っておくが、私は、何も、何かを読んで、この音楽を理解しようなどと試みているいるのではない。この作品を、今日までに書かれたフランス語によるオペラから除いたとしたら、残るは屑ばかりである、と言ってもいいぐらいのことは、直接に音楽を聴く事によって認識しているつもりである。

この作品の、他のどの作曲家による、どのオペラより孤立している在りようは、C. Monteverdiの<< Orfeo>> A. Reimannの<< Lear>>までの隔たりよりも広大に、私には、感じられるのである。つまり、この作品は、オペラの何たるかの概念の変更を暗示する作品であり、そこに理解が必要とされる、と考えるのは私だけではなかった(という事だけは、いろいろ読んで解った)。

Debussy自身は、私は美の法則に従おうと努めた、と平凡に書いている。そして、その法則は劇的な音楽に関する限り、奇妙にも、忘れ去られているようにみえる、と続けていた。それでは、彼の言う美の法則とは何であろう。このオペラの登場人物は、時代遅れの伝統による気ままな言語ではなく、自然な人が唱うように努めている、とのことである。Debussyは、何も、言葉の扱い方のみを彼の関心事としたわけではあるまい。配役が登場する際に、何も、オーケストラが科を作る必要はない。……配役が動き語る、そこでの音楽的な情景と雰囲気を創れば、それで充分である、と別なところで語っていた。

何の事はない。Debussy以外の人だって、この程度の事は言ったであろう。要は、彼は、彼のやり方で徹底してやった、という事にすぎないのではないか。私もまた、彼のフランス語の扱い方には魅せられている一人ではあるが、それであっても、彼の言うところの美の法則は、彼の美の法則であって、それ自体には普遍性は無いであろう、とも思うのである。しかしながら、それが効果的に具体化されたときに、今日なお新鮮であるという意味で前衛的ですらある一つのオペラが残された、という事である。

船山隆の分析、記述(黄昏と真昼のドラマ――<ペレアス論>、現代音楽1 音とポエジー(草子地:これはMélisandeを無視した標題であろうか。))に見るように、この作品ではLeitmotivの手法すら適用されている。それをも含めて、Debussyは、彼のやり方で個性的な作品を創造した、という事は、彼のやり方に何か例外的な所為があった、としなければならないことになる。

Debussyにとっては、美しさとは、意味の無いもの、意味づけられないもの、であったのであろう。もう一度だけ、彼の言葉を借りてこよう。

私は、長く重苦しい段落を課するのではなく、場所が変り、気分が変る、つまり、登場人物が議論するのではなく、生命と運命に自身を委ねるような台本を夢見る。……その登場人物たちは、どの時間にも、どの場所にも属さない。

これは、Debussyの趣味であろう。とはいえ、我々もまた、何処から来て何処に行くのか知らない存在である。その薄明の中に、ある懐かしさを感じるのは、私だけではあるまい。それでも、人生は、美しかった。これほど、Debussy好みの台本は無かった、と私は思う。

音楽は、自然に、自然にと流れていく。Leitmotiv が用いられても、R. Wagnerの楽劇に聴くような無理に引き伸ばされた旋律はない。無論、Ariaとrecitativoの段落もない。これを、Debussy自身は、音楽のarabesqueと言っていたそうである。

何をあかそう。私は、このオペラが全てのオペラの中で一番に好きなのである。しかしながら、もし、人生に意味が無いとしたならば、音楽なんぞにも、それが無いのは当然ではないか。

演劇の台本は、Marice Maeterkinkによる。彼の象徴するものは、単純なものが多いと思う。<<青い鳥>>は、<幸福>であった。さて<<Pelléas et Mélisande>>は?

蛇足(コーダ):

このオペラは、単純に言って、姦通劇である。私は、道学者ではないので、それを倫理的実存の立場から否定しようなどとはしない。もし、否定するとするならば、むしろ、それは、終局的には、美しくも無いからである。Debussyその人を含めて、人のありのままを肯定し、それを、美の法則などとする見方には、私は、終局的には、組したくはない。生命と運命、などと言っているが、何のことはない、それは、終局的には、単なるprimitifな本能でしかないではないか。本能至上主義、とでも言っていい。不倫、姦通にともなう緊張感も無しに、いい気なものだ、と思うだけである。何故かと言えば、S. Kierkegaardも、精神とは、霊的なものと肉的なものの総合である、と書いていたが(Die Kränke zum Tode)、私は、むき出しの肉的なもの、本能そのものには、<美>などを感じなくなりつつあるからである。それは、終局的には、醜悪ではないのか。

24-25ページ

『間奏曲集―主題なき変奏-作品 2』より

デンマン注: 太田将宏が会費を滞納したようで上のリンク先は削除されてます!

あのさァ~、いつも思うのだけれど、オマエの文章はとっても読みづらいのだよ! 英語やドイツ語やフランス語やラテン語が入り混じっている。。。

デンマンさん! 人のことは言えませんよ! デンマンさんの文章だってぇ、長くて読み始めると、じきに飽きてしまうのですよ。。。

それは、オマエの極めて個人的な見解だと思うのだよ! むしろ独断と偏見だと言っていい。。。 僕の記事は、日本語が解る世界のネット市民の 多くの皆様に読まれているのだよ!

134ヵ国のネット市民の皆様に読まれていることを自慢したいのですか?

いや。。。 自慢したいわけじゃない! オマエが「デンマンさんの文章だってぇ、長くて読み始めると、じきに飽きてしまうのですよ」と言ったから、僕の長い記事でも まめに読んでくれる常連さんが居る、と言いたかったまでだよ。。。 とにかく、オマエの文章は読みづらいので、多くの人が上の文章を読み飛ばしたと思うのだよ。。。

マジで。。。?

僕だってぇ、読みたくなかった。。。 でも、この記事を書く都合があるので、次のように読み易くして読んだのだよ。

1.10 クロード・アシル・ドビュッシー

(1862 – 1918)

(debussy06.jpg)

一つの作品を聴くということは、その作品の特長、趣向、つまり、例外的な何ものかを聴く、ということではないであろうか。

一人の作曲家の個性とは、その人の、それまでに書かれた全作品の、例外的なものの総体が即自化したものだ、とも言えよう。

ヴィクトール・エミール・フランクルは、次のように言った。

(frankl01.jpg)

過去のこととなった、という在り方は、もしかすると、

存在一般のなかで最も確かな存在形式であるのかも知れなく、

そのように<過去>になった存在に対しては、

<はかないもの>は、もはや、何の手出しも出来ないからである。

『夜と霧[それでも人生に然りと言う]』より

これが音楽、芸術作品に限らないことは、その文脈からしても明白である。

ドビュッシーの<<ペレアスとメリザンド>>は、何を読んでも理解の援けにはならない。

断っておくが、私は、何も、何かを読んで、この音楽を理解しようなどと試みているいるのではない。

この作品を、今日までに書かれたフランス語によるオペラから除いたとしたら、残るは屑ばかりである、と言ってもいいぐらいのことは、直接に音楽を聴く事によって認識しているつもりである。

この作品の、他のどの作曲家による、どのオペラより孤立している在りようは、クラウディオ・モンテヴェルディの<<オルフェオ>> アリベルト・ライマンの<<リア王>>までの隔たりよりも広大に、私には、感じられるのである。

つまり、この作品は、オペラの何たるかの概念の変更を暗示する作品であり、そこに理解が必要とされる、と考えるのは私だけではなかった(という事だけは、いろいろ読んで解った)。

ドビュッシー自身は、私は美の法則に従おうと努めた、と平凡に書いている。

そして、その法則は劇的な音楽に関する限り、奇妙にも、忘れ去られているようにみえる、と続けていた。

それでは、彼の言う美の法則とは何であろう。

このオペラの登場人物は、時代遅れの伝統による気ままな言語ではなく、自然な人が唱うように努めている、とのことである。

ドビュッシーは、何も、言葉の扱い方のみを彼の関心事としたわけではあるまい。

配役が登場する際に、何も、オーケストラが科を作る必要はない。

配役が動き語る、そこでの音楽的な情景と雰囲気を創れば、それで充分である、と別なところで語っていた。

何の事はない。

ドビュッシー以外の人だって、この程度の事は言ったであろう。

要は、彼は、彼のやり方で徹底してやった、という事にすぎないのではないか。

私もまた、彼のフランス語の扱い方には魅せられている一人ではあるが、それであっても、彼の言うところの美の法則は、彼の美の法則であって、それ自体には普遍性は無いであろう、とも思うのである。

しかしながら、それが効果的に具体化されたときに、今日なお新鮮であるという意味で前衛的ですらある一つのオペラが残された、という事である。

船山隆の分析、記述(黄昏と真昼のドラマ――<ペレアス論>、現代音楽1 音とポエジー(草子地:これはメリザンドを無視した標題であろうか。))に見るように、この作品ではライトモティーフ(基本主題)の手法すら適用されている。

それをも含めて、ドビュッシーは、彼のやり方で個性的な作品を創造した、という事は、彼のやり方に何か例外的な所為があった、としなければならないことになる。

ドビュッシーにとっては、美しさとは、意味の無いもの、意味づけられないもの、であったのであろう。もう一度だけ、彼の言葉を借りてこよう。

私は、長く重苦しい段落を課するのではなく、場所が変り、気分が変る、つまり、登場人物が議論するのではなく、生命と運命に自身を委ねるような台本を夢見る。

その登場人物たちは、どの時間にも、どの場所にも属さない。

これは、ドビュッシーの趣味であろう。

とはいえ、我々もまた、何処から来て何処に行くのか知らない存在である。

その薄明の中に、ある懐かしさを感じるのは、私だけではあるまい。

それでも、人生は、美しかった。

これほど、ドビュッシー好みの台本は無かった、と私は思う。

音楽は、自然に、自然にと流れていく。

ライトモティーフ(基本主題)が用いられても、ワーグナーの楽劇に聴くような無理に引き伸ばされた旋律はない。

無論、アリアとレチタティーヴォ(朗唱)の段落もない。

これを、ドビュッシー自身は、音楽のアラベスクと言っていたそうである。

何をあかそう。

私は、このオペラが全てのオペラの中で一番に好きなのである。

しかしながら、もし、人生に意味が無いとしたならば、音楽なんぞにも、それが無いのは当然ではないか。

演劇の台本は、モーリス・メーテルリンクによる。

彼の象徴するものは、単純なものが多いと思う。

<<青い鳥>>は、<幸福>であった。

さて<<ペレアスとメリザンド>>は?

ペレアスとメリザンド

(debussy07.jpg)

第1幕

男寡でもう若くないアルモンド王国の王太子ゴローは、日の暮れた森の中で道に迷ううちに、長い髪の若く美しい女性が泣いているのを見つける。

素性を尋ねるがメリザンドという名前、遠くから来たこと、冠をつけていてそれを水の中に落としたこと以外ははっきりしたことは判らずただ泣くのみである。

ゴローはメリザンドを連れ帰る。

数日後ゴローはメリザンドを妻にし、許しを得られたら塔の光で知らせるよう、もし願いが適わなければメリザンドを連れて王国を去ることを祖父の老王アルケルに手紙で告げ、目の衰えたアルケルに代わってジュヌヴィエーヴが代読する。

やがて王国の城に来たメリザンドはジュヌヴィエーヴに連れられて暗い城の中を案内され、ゴローの弟で若き王子ペレアスと知り合う。

城の塔の外から不吉な水兵の歌が聞こえる。

第2幕

打ち解けたペレアスとメリザンドの二人は城の庭にある「盲の泉」でじゃれて遊ぶ。

「この泉はかつて盲人の目を開いた奇跡の泉と言われたが、老王アルケルが盲目同然となってからは訪れる人もほとんどいない」とペレアスは言う。

メリザンドはゴローからもらった結婚指輪をもてあそぶ内にそれを泉の底へ落としてしまう。

ペレアスは「落とした時に正午の鐘が鳴っていたのでもう遅くなるから帰ろう」とメリザンドを諭す。

その晩ゴローは狩で落馬し負傷して担ぎ込まれる。

メリザンドが指輪をしていないことに気づいたゴローは激怒するが、メリザンドは「海辺で落とした」と嘘をついてしまう。

ゴローはメリザンドにペレアスを同伴させて海辺を探すことを命じる。

夜の海辺でペレアスとメリザンドは乞食たちを見つけ、ペレアスは「この国に飢餓が迫っている」ことをメリザンドに説明する。

第3幕

夜に城の塔の上でメリザンドが「三人の盲いた王女」(初版では「私は日曜の正午の生まれ」、ドビュッシーはこちらを採用。フォーレとシベリウスは前者)を歌いながら髪を梳かしているとペレアスがやってくる。

ペレアスとメリザンドはお互い手を伸ばし触れようとするが、メリザンドの手が届かない代わりに彼女の背丈よりも長い髪が塔を伝って落ちてくる。

ペレアスはそれを掻き抱き狂喜する。

しかしその場をゴローに見つかりたしなめられる。

翌日ゴローはペレアスを深い洞窟に連れて行き、底なしの沼を見せる。

外に出た後でゴローはペレアスにメリザンドの妊娠を告げ、刺激を与えぬようあまり彼女に近づかないようにと警告する。

しかしまたその晩ゴローが先妻の子イニョルドを連れてメリザンドの寝室の中を肩車で見せると、イニョルドはペレアスが彼女と一緒にいる事をゴローに告げるのだった。

第4幕

ペレアスは明日遠くへ旅立つつもりで、その前に今晩泉で夜会いたいとメリザンドに告げる。

老王アルケルがメリザンドと話しているとゴローがやってきてメリザンドをなじり、その髪を引きずり回して呪いの言葉をかける。

アルケルが制止してゴローは部屋を出て行くが、メリザンドはもうゴローを愛していないことをアルケルに話す。

夕方イニョルドが遊んでいると羊飼いが遠くへ去るのを見かける。

夜になり、泉で待つペレアスの元にメリザンドが現れる。

愛の告白をするペレアス、私も好きだと答えるメリザンド。

木陰の闇で抱き合う二人、その束の間ゴローが現れ剣を抜く。

ペレアスは剣を持っておらず抵抗できない。

斬られる寸前までキスを求める二人を無言で襲うゴロー。

ペレアスは死に、メリザンドも傷を負い逃げ惑う。

第5幕

召使によってメリザンドが「小鳥でも死なない小さな傷」によって瀕死の状態にあること、そのショックで小さな赤子を産み落としたことを噂し合う。

(ドビュッシーのオペラではこの部分を過剰な説明として削除している)。

医者に看取られ死を待つのみで横たわるメリザンドに、ゴローは悔恨にくれつつも、ペレアスとの不義理の有無を問い続ける。

しかしすでにメリザンドは黄泉の国へ旅立つ際であり、「許さなければないようなことは、思い浮かばない」などと受け答えは要領を得ない。

別室へ下がったゴローをアルケルが慰め諭している最中、メリザンドは誰にも看取られず、一人静かに息を引き取る。

泣き崩れるゴローにアルケルは「今度はあれが生きる番だ」と小さな赤子を見せ、静かに幕が下りる。

出典: 「ペレアスとメリザンド」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

蛇足 (コーダ):

このオペラは、単純に言って、姦通劇である。

私は、道学者ではないので、それを倫理的実存の立場から否定しようなどとはしない。

もし、否定するとするならば、むしろ、それは、終局的には、美しくも無いからである。

ドビュッシーその人を含めて、人のありのままを肯定し、それを、美の法則などとする見方には、私は、終局的には、組したくはない。

生命と運命、などと言っているが、何のことはない、それは、終局的には、単なる原始的な本能でしかないではないか。

本能至上主義、とでも言っていい。

不倫、姦通にともなう緊張感も無しに、いい気なものだ、と思うだけである。

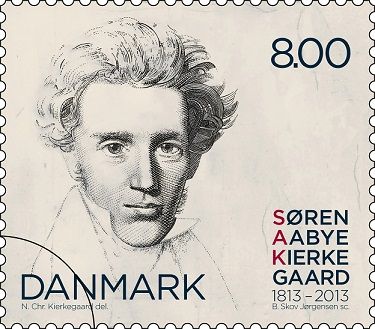

何故かと言えば、セーレン・キェルケゴールも、精神とは、霊的なものと肉的なものの総合である、と書いていたが(『死に至る病』)、私は、むき出しの肉的なもの、本能そのものには、<美>などを感じなくなりつつあるからである。

それは、終局的には、醜悪ではないのか。

(赤字はデンマンが強調)

24-25ページ

『間奏曲集―主題なき変奏-作品 2』より

デンマン注: 太田将宏が会費を滞納したようで上のリンク先は削除されてます!

オイラが書いた上の文章のどこにデンマンさんはムカついたのですかァ~?

いや。。。 ムカついたわけじゃない。。。 実は、図書館で借りていた本を読んでいたら次の箇所に出くわしたのだよ。。。

幸福度

(smilejp.gif)

幸福度を高める因子は、健康の度合いなどよりもむしろ、人との良好で安定したつながりだったそうじゃ。

記憶機能や寿命にもプラスに作用したことがわかっとる。

ここから、研究者たちはこれまで疎遠になっていた人に連絡を取ることにも、プラスに影響が見込めるとしておる。

ナツが言うとおり、伯父さんにいま必要なのは、セルゲイとのつながりを取り戻すことなのかもしれんな。

(注: 赤字はデンマンが強調。

読み易くするために改行を加えています。

写真はデンマン・ライブラリーより)

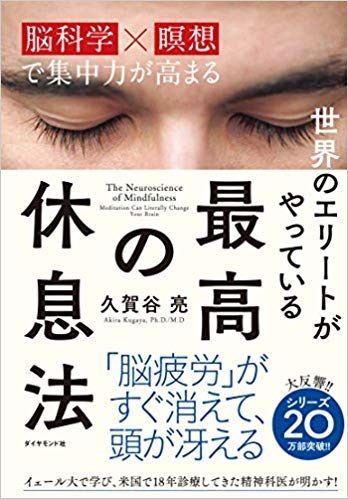

(kugaya01.jpg)

(194ページ)『世界のエリートがやっている 最高の休息法』

「科学脳X瞑想」で集中力が高まる

編者: 久賀谷 亮

2016年10月18日 第7刷発行

発行所: ダイヤモンド社

世界のエリートがやっている最高の休息法というような眉唾物(まゆつばもの)の本を読んだのですかァ~?

そうだよ。。。

要するに、幸福度を高める因子は、健康の度合いなどよりもむしろ、人との良好で安定したつながりだと、デンマンさんも信じているのですか?

そうだよ。。。 僕は、それは正しいことだと思うのだよ。。。

それと上の姦通劇のオペラとどのように関係しているのですか?

あのさァ~、オマエは「≪青い鳥≫は、<幸福>であった。 さて≪ペレアスとメリザンド≫は?」というように、この記事の読者に対して疑問を投げかけている。

そうです。。。 デンマンさんは、この事で何か言いたいことがあるのですか?

あるのだよ。。。 オマエは、次のように感想を述べている。

不倫、姦通にともなう緊張感も無しに、

いい気なものだ、と思うだけである。

何故かと言えば、セーレン・キェルケゴールも、

精神とは、霊的なものと

肉的なものの総合である、

と書いていたが(『死に至る病』)、

私は、むき出しの肉的なもの、

本能そのものには、

<美>などを感じなくなりつつあるからである。

それは、終局的には、醜悪ではないのか。

このオイラの言い分がデンマンさんには気に喰わないのですか?

その疑問に答える前に オマエが書いた次の小文を読んで欲しいのだよ。。。

私は、この曲集を書き終えたとき、老人見習いから、正真正銘の老人になるのではないか、と思うこの頃である。

真の老人とは、もはや、失うべき何ものも無くなった人のことを言うのではないか。

長女は、私から去った。

次女は、中立を保つ為に、この家に寄りつかない。

家内と言えば、日本語も通じなくなってから何年にもなる。

私には、S.Kierkegaard の言った、一番易しく一番難しいこと、すべてを捨てること、が、案外、無理なくできるのではないか。

いや、その時には、捨てるべき何ものも見当たらなくなった境地であろう。

その意味では、老人になる前に、不慮の死で亡くなった人は気の毒である。

私は、若い時に、死ぬのはいいが風邪をひくのは嫌だ、などと言って、粋がって与太をほざいていた。

今も、願わくは、あまり苦しむことなく死を迎えられたなら、それにこしたことはない、と考えている。

(kierke02.jpg)

Kierkegaard は、また、永遠とは有限が無限に出会う瞬間である、と言っていた。

私の人生に、かつて、そのような瞬間があったであろうか。

いや、それもまた、超越の命題であろう。

私の人生は、無明に迷ったそれに終わるのかもしれない。

しかし、私の背後には、母の祈りがあった。

ある麻薬中毒患者が、お母さん、僕は、こんな遠くまで来てしまった、と淋しげに呟いていたが、私は、麻薬中毒者ではないけれど、その気持ちが解かっている、と思う。

どのみち、人生は、rehearsal無しの、ぶっつけ本番なのである。

しかし、私は、F.M.Dostoevsky の「白痴」にある、あの「イッポリトの告白」に書かれているように、もし、生まれる前に、この条件を知らされていたとしたならば、私は、生まれるてくることを肯(がえ)んじなかったであろう、とは思っていない。

私は、感謝して死ねるように、今からでも、心の準備をしておこう。

S.D.G

コーダ(蛇足):

私の懐疑なるものが、深いのか、深くないのか、私自身も知る由もない。

仮に、深かったとしても、そもそも、懐疑の深さというものは、誇るべきものであるのか、という疑問が残る。

【デンマン注:】 改行を加え読み易くしました。あしからず。

S.Kierkegaard: キルケゴール (1813-1855) デンマークの哲学者

S.D.G.: Soli Deo Gloria (ラテン語) To God Alone the Glory(英語) 神に栄光あれ。

F.M.Dostoevsky: ドストエフスキー (1821-1881) ロシアの小説家・思想家

56ページ Michel-Richard de Lalande

『後奏曲集(後書きばかり)』 作品3

著者: 太田将宏

初版: 1994年1月 改定: 2006年9月

『馬鹿やって人気?』にも掲載

(2015年8月18日)

いったい。。。、いったい、デンマンさんは、何度 この部分を引用すれば気が済むのですかあああァ~!?

オマエは、この部分を引用されるのが 何よりも不満なわけぇ~?

当たり前でしょう! オイラは、たまたま つい筆が滑って「長女は、私から去った。 次女は、中立を保つ為に、この家に寄りつかない。 家内と言えば、日本語も通じなくなってから何年にもなる」と書いてしまったのですよう!

つまり、本当は、そのようには思っていなかったと言いたいわけぇ~?

もちろん、少しは そう思ってましたよ。。。 だけど、デンマンさんが何度も何度も引用して、オイラを馬鹿にするとは思ってもみませんでした。

だから、そのように深く考えないで、不注意に書いてしまうことが そもそも間違いの元なのだよ。。。 今後はこの失敗から学んで、浅はかな考えで、気まぐれに、とんでもない事を書かないことだよ。。。

。。。で、オイラの上の小文と姦通劇とどういう関係があるのですか?

あのさァ~、姦通劇の二人よりも長女は去り、次女は中立を保つ為に家に寄りつかない。 妻は日本語も通じなくなってから何年にもなるという事実の方が、僕は よっぽど醜悪だと思う。。。

つまり、オイラは幸福ではないとデンマンさんは言いたいのですか?

その通りだよ! 幸福度を高める因子は、健康の度合いなどよりもむしろ、人との良好で安定したつながりだと、上の本は書いている。。。 僕もその通りだと思う。。。

。。。で、姦通劇の二人は。。。?

残念ながら、あの二人は良好で安定したつながりを長くは維持できなかった。。。 でも、幸せな気分に浸って死んでいったと思うのだよ。。。

つまり。。、つまり。。。、オイラの方が不幸を引きずって生きていると、デンマンさんは言いたいのですか?

いや。。。 僕は、はっきりとそう断定しているわけじゃないのだよ。。。 でも。。。、でも。。。、オマエがそう思うのならば、敢(あ)えて僕は否定しないよ。。。

(laugh16.gif)

(すぐ下のページへ続く)