京都の東端には音羽山があり、山を越えれば近江の国って位置。

その支峰に牛尾山という山があって、ハイキングコースになっている。

子供の頃は、ここでキャンプや飯盒炊爨をしたものです。

なのに、このお寺の存在は知らなかった・・・(^_^ゞ

鎌研ぎ橋登山口から音羽川に沿って登るハイキングコース。

今は舗装されクルマでも登れるが・・・蛙岩、十字刻印石、大師堂、

お経岩、聴呪ノ滝、仙人窟、橘青龍の滝、夫婦ノ滝、しずく谷不動尊、

音羽の滝、大蛇塚、牛尾白糸の滝、牛尾苔の雫滝を経て、

牛尾山桜の馬場に到着。四輪はここまでで、駐車スペースにもなっている。

昔はここがキャンプ場だったはず。今もクルマで来る人は少ないかな、

ほとんどがハイカーです。

私は苔を観にバイクで来たので、七廻りと呼ばれる九十九折れの山坂道を

登って行きました。

ここには「苔の雫滝」とか「苔滑洸(こけこっこう)の滝」なんて名前の

場所があるから、苔探索にはちょうどいい?

途中フェンスがあったので、牛尾観音の境内までは行けず、

ここでバイクを降りて、あとは徒歩で登ります。

ちょうど「天狗の足跡」・・・なんのこっちゃ分からんけど。(^_^ゞ

牛尾山 法厳寺(うしおさん ほうごんじ)通称:牛尾観音。778年創建。

音羽山 清水寺が建てられてからは「清水寺奥の院」となる。

清水寺の開祖・延鎮は夢告に従い、伝承の僧・行叡の沓(くつ)を拾った

とされた。この地の音羽山により、清水寺の山号を音羽山としたとも。

山科といえば赤穂浪士、大石内蔵助が毎夜、人目を避けて訪れ、

祈願したんだとか。幕末には尊王攘夷派の志士達の談合の場に・・・

そうとう山奥の隠れ寺だったということでしょうね。

現在は本山修験宗の単立寺院。

〈手水舎〉

〈記念碑〉何の記念かしらんけど。

手水舎の横には西国三十三所霊場と四国八十八所霊場のお砂踏み場が

ありました。便利過ぎる?(^_^ゞ

崖のような斜面に「天狗杉」と呼ばれる杉の巨木があり、その前に

大杉堂が建てられている。ここには火を司る男神・大杉坊大権現と

水を司る女神・八頭龍王尊を音羽山の山の神として祀られています。

〈本堂〉1689(元禄2)年に再建。

本尊は天智天皇自刻とされる十一面千手観世音菩薩、脇侍に

不動明王、毘沙門天を安置する。

香炉の紋は行者輪法、本山修験宗だからかな?

鰐口の奥には方位盤が天井に貼られている、何か意味があるのかな。

ここには「六大具足 修験道場」の案内が・・・

一.地=地主大神、二.水=五智瀧、三.火=護摩堂、四.風=天龍王神、

五.空=釣鐘堂、六.識=大弁財天。となっているが、修験道のことは

よくわからない。(^_^ゞ

〈釣鐘堂〉空の道場

…梵鐘は大日如来の心を表しており、その音は法身の説法と言われます。

多くの迷いや煩悩を鐘の音と共に消滅させて下さい…

梵鐘には「京清水寺奥院」の文字が刻まれています。

釣鐘堂の奥の堂宇が〈護摩堂〉火の道場

…日常生活で作り出した業や煩悩を護摩木に托して、佛の智恵の火で、

全てを焼き尽くして清浄にする道場です…

〈天龍王神〉風の道場

…火が風を呼び、風に乗って天龍王神に降臨頂く道場です。

地・水・火・風の四大が崩れますと死に至り、清浄になれば神佛の

世界に至れます…

〈大弁財天〉識の道場

〈五智瀧〉沐浴道場へ続く踏み石

〈五智瀧〉水の道場

…十八界を清浄にする為、十八尺の高さから 五佛の三摩地に位した

五智如来の加護を頂いて下さい…

ここで滝行ができるようです。水は出てませんでしたが、申し込めば

出してくれるのかな?

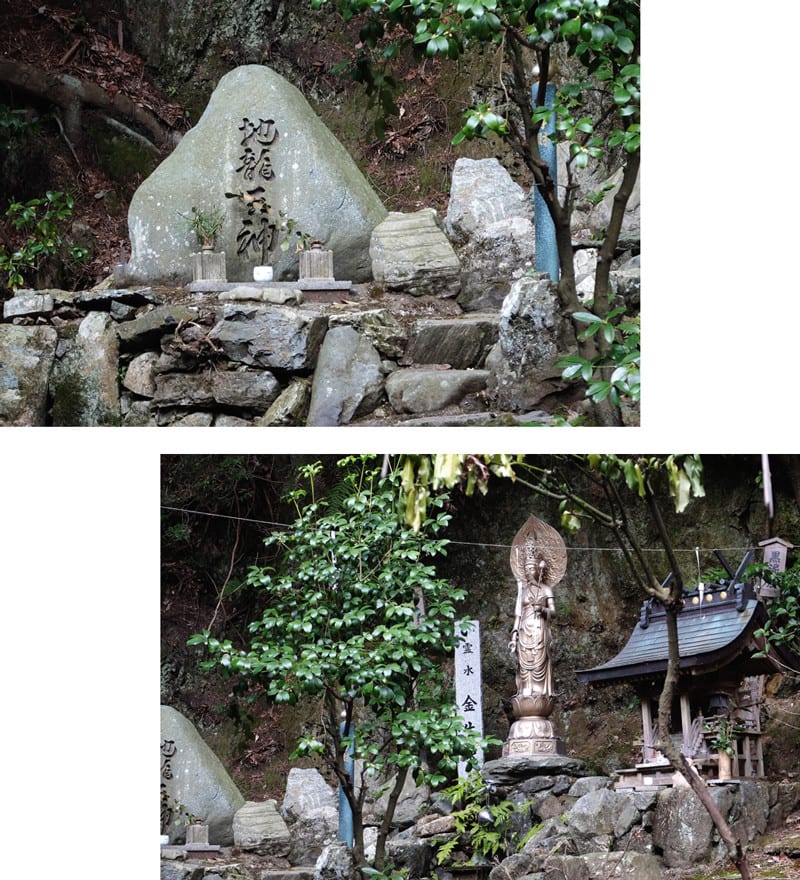

〈地龍王神〉地の道場

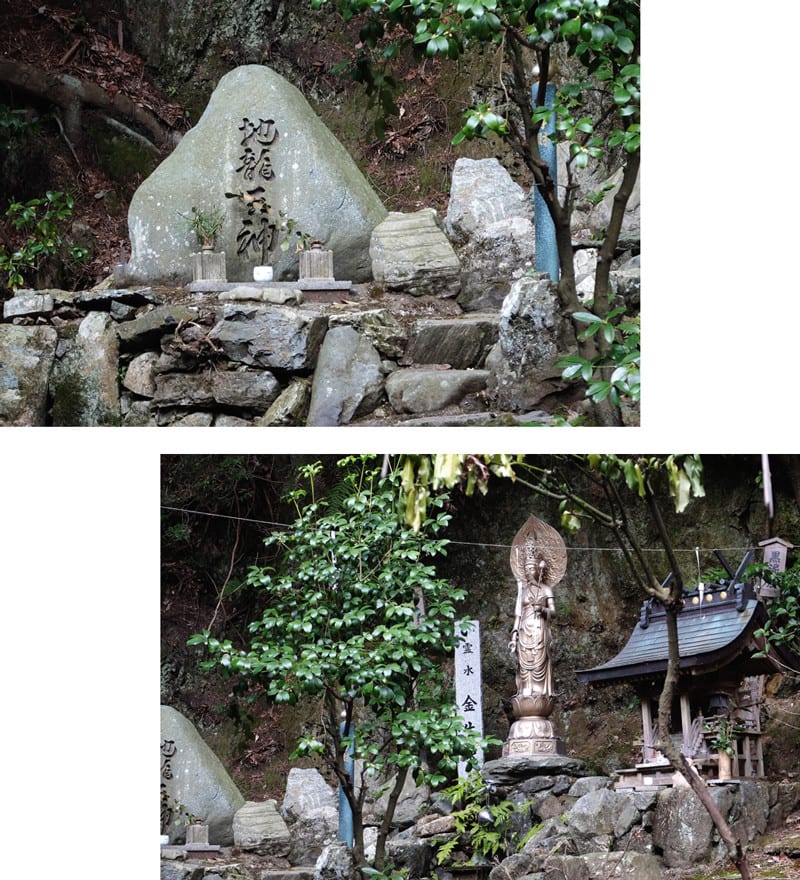

〈霊水 金生水〉

…当山の開祖、延鎮上人が金色に輝く一筋の水の流れの源を尋ねて

来山され、行叡居士の導きで、法厳寺が建立されました…

シニア世代のハイカーグループを何組か見たが、修験行者は見ず。

寺務所にも人影はなく、お寺の方とも出合わなかった。

ハイカー以外、見向きもしない寺なのかな?

興味深いのはここの寺伝と、あの世界遺産である清水寺の縁起が共通?

清水寺縁起では、778(宝亀9)年、延鎮が霊夢をうけ音羽山麓にある清泉に

辿り着き、そこで行叡居士と出逢い、その遺命でこの観音霊地の山を

守った・・・というのが清水寺開創のくだり。

この法厳寺創建の寺伝と一致している。どういうことなのか

そもそも清水寺は音羽山麓ではない、東山三十六峰のひとつ清水山の

山麓になると思われる。清水寺の近くの地名に東音羽町というのが

あるが、この「東」と付くのがキモ?

一方、法厳寺はまさに音羽山麓にあり、ふもとは音羽という地名、地域。

清泉・金生水が流れ出る音羽川には本物の(?)音羽の滝がある。

あの有名な清水寺の音羽の滝とは全くの別物、自然の姿のままで。

どうも清水寺縁起に書かれている開創の地は、ここであると考えるのが

自然だと思われる。

ならばここも、もう少し知られていてもいいのかな。

ちなみに清水寺創建は、音羽山に鹿狩りに来た坂上田村麻呂が延鎮と

出逢い、延鎮より殺生の罪を説かれ、観音に帰依して観音像を祀るために

自邸を本堂として寄進したとある。780(宝亀11)年。

その後、征夷大将軍となった坂上田村麻呂は東国の蝦夷平定を成し、

無事に都へ帰ることができて798(延暦17)年、本堂を大規模に改築。

したがって坂上田村麻呂の自邸があった場所が今の清水寺で、

草創伝承の地はこの法厳寺ってことですかね。そこのところが

うやむやにされている気がする。

なお、清水寺では行叡を元祖、延鎮を開山、田村麻呂を本願と

位置づけているようです。現在の奥の院は舞台のある本堂のすぐ近く

音羽の滝の奥にあります。

2017.4/6、牛尾観音 法厳寺にて。

その支峰に牛尾山という山があって、ハイキングコースになっている。

子供の頃は、ここでキャンプや飯盒炊爨をしたものです。

なのに、このお寺の存在は知らなかった・・・(^_^ゞ

鎌研ぎ橋登山口から音羽川に沿って登るハイキングコース。

今は舗装されクルマでも登れるが・・・蛙岩、十字刻印石、大師堂、

お経岩、聴呪ノ滝、仙人窟、橘青龍の滝、夫婦ノ滝、しずく谷不動尊、

音羽の滝、大蛇塚、牛尾白糸の滝、牛尾苔の雫滝を経て、

牛尾山桜の馬場に到着。四輪はここまでで、駐車スペースにもなっている。

昔はここがキャンプ場だったはず。今もクルマで来る人は少ないかな、

ほとんどがハイカーです。

私は苔を観にバイクで来たので、七廻りと呼ばれる九十九折れの山坂道を

登って行きました。

ここには「苔の雫滝」とか「苔滑洸(こけこっこう)の滝」なんて名前の

場所があるから、苔探索にはちょうどいい?

途中フェンスがあったので、牛尾観音の境内までは行けず、

ここでバイクを降りて、あとは徒歩で登ります。

ちょうど「天狗の足跡」・・・なんのこっちゃ分からんけど。(^_^ゞ

牛尾山 法厳寺(うしおさん ほうごんじ)通称:牛尾観音。778年創建。

音羽山 清水寺が建てられてからは「清水寺奥の院」となる。

清水寺の開祖・延鎮は夢告に従い、伝承の僧・行叡の沓(くつ)を拾った

とされた。この地の音羽山により、清水寺の山号を音羽山としたとも。

山科といえば赤穂浪士、大石内蔵助が毎夜、人目を避けて訪れ、

祈願したんだとか。幕末には尊王攘夷派の志士達の談合の場に・・・

そうとう山奥の隠れ寺だったということでしょうね。

現在は本山修験宗の単立寺院。

〈手水舎〉

〈記念碑〉何の記念かしらんけど。

手水舎の横には西国三十三所霊場と四国八十八所霊場のお砂踏み場が

ありました。便利過ぎる?(^_^ゞ

崖のような斜面に「天狗杉」と呼ばれる杉の巨木があり、その前に

大杉堂が建てられている。ここには火を司る男神・大杉坊大権現と

水を司る女神・八頭龍王尊を音羽山の山の神として祀られています。

〈本堂〉1689(元禄2)年に再建。

本尊は天智天皇自刻とされる十一面千手観世音菩薩、脇侍に

不動明王、毘沙門天を安置する。

香炉の紋は行者輪法、本山修験宗だからかな?

鰐口の奥には方位盤が天井に貼られている、何か意味があるのかな。

ここには「六大具足 修験道場」の案内が・・・

一.地=地主大神、二.水=五智瀧、三.火=護摩堂、四.風=天龍王神、

五.空=釣鐘堂、六.識=大弁財天。となっているが、修験道のことは

よくわからない。(^_^ゞ

〈釣鐘堂〉空の道場

…梵鐘は大日如来の心を表しており、その音は法身の説法と言われます。

多くの迷いや煩悩を鐘の音と共に消滅させて下さい…

梵鐘には「京清水寺奥院」の文字が刻まれています。

釣鐘堂の奥の堂宇が〈護摩堂〉火の道場

…日常生活で作り出した業や煩悩を護摩木に托して、佛の智恵の火で、

全てを焼き尽くして清浄にする道場です…

〈天龍王神〉風の道場

…火が風を呼び、風に乗って天龍王神に降臨頂く道場です。

地・水・火・風の四大が崩れますと死に至り、清浄になれば神佛の

世界に至れます…

〈大弁財天〉識の道場

〈五智瀧〉沐浴道場へ続く踏み石

〈五智瀧〉水の道場

…十八界を清浄にする為、十八尺の高さから 五佛の三摩地に位した

五智如来の加護を頂いて下さい…

ここで滝行ができるようです。水は出てませんでしたが、申し込めば

出してくれるのかな?

〈地龍王神〉地の道場

〈霊水 金生水〉

…当山の開祖、延鎮上人が金色に輝く一筋の水の流れの源を尋ねて

来山され、行叡居士の導きで、法厳寺が建立されました…

シニア世代のハイカーグループを何組か見たが、修験行者は見ず。

寺務所にも人影はなく、お寺の方とも出合わなかった。

ハイカー以外、見向きもしない寺なのかな?

興味深いのはここの寺伝と、あの世界遺産である清水寺の縁起が共通?

清水寺縁起では、778(宝亀9)年、延鎮が霊夢をうけ音羽山麓にある清泉に

辿り着き、そこで行叡居士と出逢い、その遺命でこの観音霊地の山を

守った・・・というのが清水寺開創のくだり。

この法厳寺創建の寺伝と一致している。どういうことなのか

そもそも清水寺は音羽山麓ではない、東山三十六峰のひとつ清水山の

山麓になると思われる。清水寺の近くの地名に東音羽町というのが

あるが、この「東」と付くのがキモ?

一方、法厳寺はまさに音羽山麓にあり、ふもとは音羽という地名、地域。

清泉・金生水が流れ出る音羽川には本物の(?)音羽の滝がある。

あの有名な清水寺の音羽の滝とは全くの別物、自然の姿のままで。

どうも清水寺縁起に書かれている開創の地は、ここであると考えるのが

自然だと思われる。

ならばここも、もう少し知られていてもいいのかな。

ちなみに清水寺創建は、音羽山に鹿狩りに来た坂上田村麻呂が延鎮と

出逢い、延鎮より殺生の罪を説かれ、観音に帰依して観音像を祀るために

自邸を本堂として寄進したとある。780(宝亀11)年。

その後、征夷大将軍となった坂上田村麻呂は東国の蝦夷平定を成し、

無事に都へ帰ることができて798(延暦17)年、本堂を大規模に改築。

したがって坂上田村麻呂の自邸があった場所が今の清水寺で、

草創伝承の地はこの法厳寺ってことですかね。そこのところが

うやむやにされている気がする。

なお、清水寺では行叡を元祖、延鎮を開山、田村麻呂を本願と

位置づけているようです。現在の奥の院は舞台のある本堂のすぐ近く

音羽の滝の奥にあります。

2017.4/6、牛尾観音 法厳寺にて。