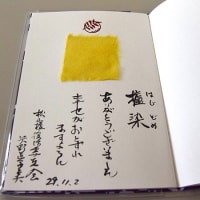

先日の20日に行った櫨染暑中見舞い葉書のワークショップの様子です。

櫨の木の染液で塗った葉書に、朝顔を描いていきました。

正確には日本画講師の高松昭子先生の描いた下絵に、色を塗っていきます。

日本画の絵の具を使って塗ったのは初めて!

日本画絵の具は膠(鹿の皮)と顔料と練ったりするなど、塗る前の準備に手間がかかるそうで、絵の具が乾いてきたら、ちゃんと指で水を差して練り直したりと、普通の水彩絵の具しか知らなかった私には新鮮な体験でした。

櫨染の下地に墨で下絵を描いています。

その上に、水を湿らせた筆で塗っても、ほとんど滲みまないのに驚きました。

「どうして水を塗って滲まないのか?」と聞くと

「それが櫨染のスゴイところなのよ!」と力説してくれた高松先生。

櫨染した紙は「ドーサ引き」という滲み止めの効果があります。膠を使うと透明ですが、櫨染の場合、染料の黄色が出るのが特徴です。

その滲み止めの効果というのが、すごかったんです。

以前、櫨染紙で写経イベントをした時も、非常に驚いたことを思い出しました。

というわけで、櫨染紙で水で絵の具をグラデーションつけたりしても全然下の黄色に影響が出ずにきれいに描けました。

また、櫨のろうそくに日本画絵の具で描けるかどうか気になってたので、ろうそくに絵を描いてみました。

ばっちりです。

昔は日本画絵の具で「絵ろうそく」は描かれていたでしょうから、当然と言えば当然なんですが、やはり実際にやってみることができたのはよかったです。

それにしても、日本画絵の具独特の優しい色合いは素敵ですね。

↓押してくださると励みになります。