ブログ〔480〕で、この秋のドイツ回遊でとりわけ拝観したい祭壇をピックアップしておきました。チェコのアダモフとオーストリアのマウアの祭壇です。植田重雄さんの遺品のドイツ語文献に写真入りで紹介されていて初めて私が目にしたものです。いずれも1度見たら忘れられない強烈なインパクトのある祭壇でした。そこでは本の写真の一部を紹介していますのでご覧ください。

この2つの祭壇が何処にあるのか、ネットでの探索が始まりました。

マウアは比較的簡単に見つかりました。オーストリアのリンツ近くの小さな町です。祭壇の映像がネットにアップされていたので間違いありません。

もう1つの祭壇を特定するのには難儀しました。Zwettlというオーストリアの地名が登場するのですがどうもここにはなさそうなのです。最終的に見つけ出したのは緑でした。 Zwettl祭壇というだけあって元はZwettlに置かれていたのですが、修復の関係があって現在はチェコのアダモフにあるということのようなのです。アダモフはチェコの第2の都市ブルノからさらにバスで行くような人里離れたところにありました。ウィーンを起点にすると3時間以上かかったでしょうか。

10月7日(金)、このアダモフに着くだけで実は大冒険でした。チェコはユーロではありません。チェコの現金がないのでどきどきでしたが、バスの券がカードで買えてほっと一安心でした。ドイツ語も英語も話せないバスの運転手が、身振り手振りで親切にバス乗り場を教えてくれました。

アダモフの教会と緑はネットで連絡を取っていて、閉館日にかかわらず祭壇を拝観させてくれたのです。約束の時間に若い女性が教会の鍵を開けてくれました。

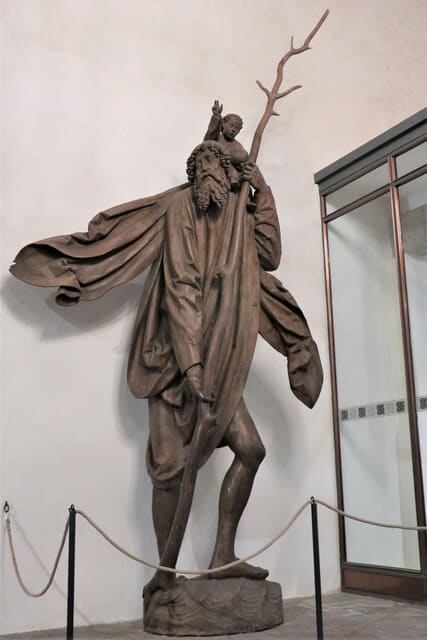

堂内に導かれて絶句しました。左側にお目当ての祭壇が屹立していたのです。大人の背丈の三倍はあるでしょうか。巨大なものでした。

緑は三脚を使い一眼レフで、私はデジカメで夢中でシャッターを切りました。

そのごく1部を紹介しましょう。

登場人物の表情が実にリアルで個性的です。人によってはグロテスクと言われかねない独特の表現です。しかし神々はあくまで崇高で美しい。こんな祭壇今まで見たことありません。

ぐるぐる巻いているのは蛸の足ではなく、どうやら雲の表現だということが緑のパンプレットの解読でわかってきました。主題はマリアの昇天です。場面は雲で三層に分かれています。下界がマリアの昇天に驚く12使徒たち、中界はマリアと彼女を支える天使たち、上界は神々と天使たちとなっているようです。蟹の足のように見えるのは聖母子像によく登場する三日月だそうです。

撮影終了後、他では得がたい20頁ほどのパンフレッと絵はがきを買って、若干のお礼をして教会を後にしました。帰りのバスや列車、ホテルに帰ってからもアダモフの衝撃や興奮は一向に収まりませんでした。

この2つの祭壇が何処にあるのか、ネットでの探索が始まりました。

マウアは比較的簡単に見つかりました。オーストリアのリンツ近くの小さな町です。祭壇の映像がネットにアップされていたので間違いありません。

もう1つの祭壇を特定するのには難儀しました。Zwettlというオーストリアの地名が登場するのですがどうもここにはなさそうなのです。最終的に見つけ出したのは緑でした。 Zwettl祭壇というだけあって元はZwettlに置かれていたのですが、修復の関係があって現在はチェコのアダモフにあるということのようなのです。アダモフはチェコの第2の都市ブルノからさらにバスで行くような人里離れたところにありました。ウィーンを起点にすると3時間以上かかったでしょうか。

10月7日(金)、このアダモフに着くだけで実は大冒険でした。チェコはユーロではありません。チェコの現金がないのでどきどきでしたが、バスの券がカードで買えてほっと一安心でした。ドイツ語も英語も話せないバスの運転手が、身振り手振りで親切にバス乗り場を教えてくれました。

アダモフの教会と緑はネットで連絡を取っていて、閉館日にかかわらず祭壇を拝観させてくれたのです。約束の時間に若い女性が教会の鍵を開けてくれました。

堂内に導かれて絶句しました。左側にお目当ての祭壇が屹立していたのです。大人の背丈の三倍はあるでしょうか。巨大なものでした。

緑は三脚を使い一眼レフで、私はデジカメで夢中でシャッターを切りました。

そのごく1部を紹介しましょう。

登場人物の表情が実にリアルで個性的です。人によってはグロテスクと言われかねない独特の表現です。しかし神々はあくまで崇高で美しい。こんな祭壇今まで見たことありません。

ぐるぐる巻いているのは蛸の足ではなく、どうやら雲の表現だということが緑のパンプレットの解読でわかってきました。主題はマリアの昇天です。場面は雲で三層に分かれています。下界がマリアの昇天に驚く12使徒たち、中界はマリアと彼女を支える天使たち、上界は神々と天使たちとなっているようです。蟹の足のように見えるのは聖母子像によく登場する三日月だそうです。

撮影終了後、他では得がたい20頁ほどのパンフレッと絵はがきを買って、若干のお礼をして教会を後にしました。帰りのバスや列車、ホテルに帰ってからもアダモフの衝撃や興奮は一向に収まりませんでした。