奈良県桜井市にある纏向遺跡で昨年11月に

確認された大型建物跡の南側を調査の結果

大量の桃の種約2000個と祭祀用具と見られる

土器や木製品、竹かごが見つかりました。

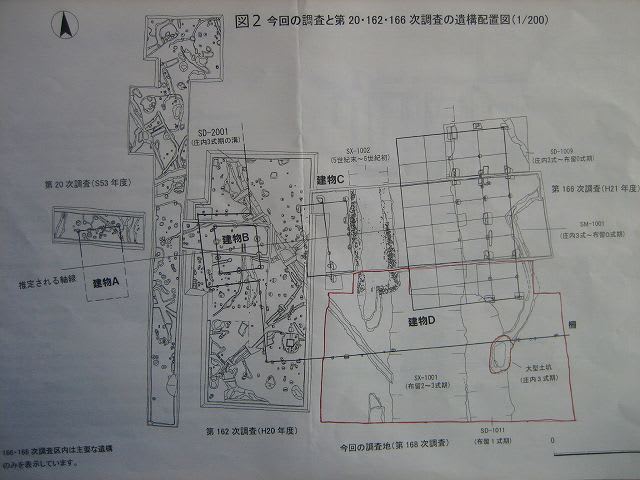

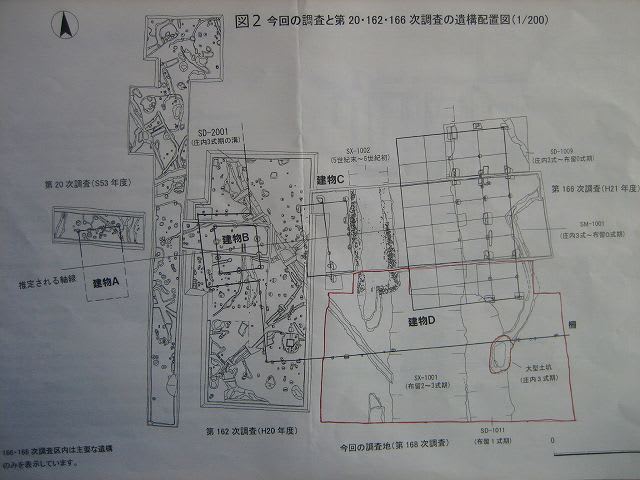

今回の発掘は赤で囲んだところで、下の写真の

担当者が立っている土坑からすべて出土しました

黄色の柱が大型建物の南端になります 白い柱が

それを囲む柵の柱跡です

この土坑が柵の線上にあるので、建物群を解体した

後に(柱は全て抜きとって再利用している)掘っている

ので、別な場所に移転する祭に行なわれた祭祀の後

道具類を破壊して投棄されたものと考えられます。

この桃は食べたモノではなく成熟、未成熟を問わず大量に

集められ竹かごに盛って祭祀に使われたあと、埋められた

ものです 桃の一部に果肉が残っているものも少量含まれて

いました。

当時の桃は今と違いもっと小粒でピンポン玉くらいの

大きさだそうです 種の写真一番上左の黒いのが

果肉が残っていたものです この桃の種はもう

発芽しないので古代桃として現代によみがえりませんが

これだけの生産力があったのにも、驚かされます。

確認された大型建物跡の南側を調査の結果

大量の桃の種約2000個と祭祀用具と見られる

土器や木製品、竹かごが見つかりました。

今回の発掘は赤で囲んだところで、下の写真の

担当者が立っている土坑からすべて出土しました

黄色の柱が大型建物の南端になります 白い柱が

それを囲む柵の柱跡です

この土坑が柵の線上にあるので、建物群を解体した

後に(柱は全て抜きとって再利用している)掘っている

ので、別な場所に移転する祭に行なわれた祭祀の後

道具類を破壊して投棄されたものと考えられます。

この桃は食べたモノではなく成熟、未成熟を問わず大量に

集められ竹かごに盛って祭祀に使われたあと、埋められた

ものです 桃の一部に果肉が残っているものも少量含まれて

いました。

当時の桃は今と違いもっと小粒でピンポン玉くらいの

大きさだそうです 種の写真一番上左の黒いのが

果肉が残っていたものです この桃の種はもう

発芽しないので古代桃として現代によみがえりませんが

これだけの生産力があったのにも、驚かされます。

小さいということは現代の改良された品種ではなく

野生の品種なんでしょうか?

まわりの家や団地がちかいのでこれらを立てるときも

基礎工事の時に遺跡なんて出たんでしょうね。

遺跡が出たら調査がすむまでなかなか家を建てられなくて大変なんだそうですね。

(なんの心配をしているのだか・・笑)

コメントありがとうございます

この時代の桃は今のように、品種

改良された大きいものでなく、野性

種だったそうで、ピンポン玉九台だったそうです 桃は古代中国の道教で不老長寿や秩序を象徴する神様の

食べ物です 弥生時代に稲作とともに伝わり、食用以外に不老長寿や

厄除けの為の祭祀に使われました。

コメントありがとうございます

やはり第一級の発見でしたから

凄い人出になりました

お元気で旅行に出かけられて

うらやましいです