翌日の2月5日は、9時半過ぎに下宿を出て、市バス202系統に乗り、西大路四条で203系統に乗り換えて出町柳駅へ行きました。着いたのは10時35分でした。

この日の「ゆるキャン△」ラッピング車輌721号車は、出町柳駅と二軒茶屋駅の間を往復運転し、一時間に一本の間隔で出町柳駅を発車する、と時刻表で確かめてありました。駅員さんにも問い合わせて、次の運行が10時52分であることを再確認しました。

とりあえず、昨日と同じように「一日乗車券、特別入場券」のセットを購入しました。

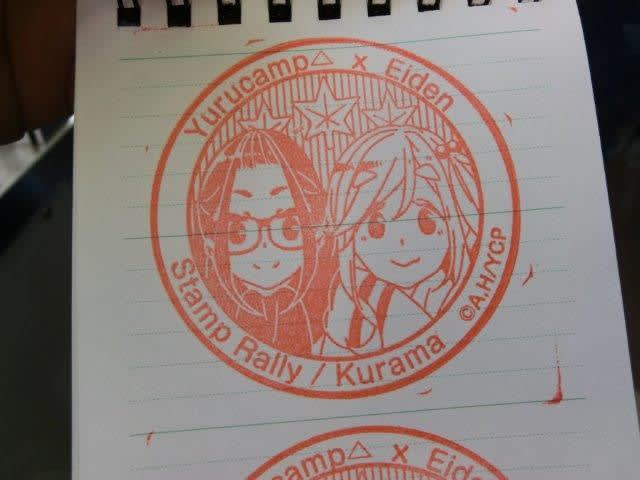

この日の最初のスタンプは、駅構内に設置される各務原なでしこパネルの横のスタンプ台にて押しました。

パネルに書かれた声優さんのサインを改めて見ましたが、何と書いてあるのかよく分かりませんでした。花守ゆみりさんですので、左のは花マークで、続けて「yumiri」でしょうか・・・・。右上の「K2」とは・・・?

スタンプとスタンプ台です。御覧のように、スタンプ台が置かれる時間が決まっていますので、あまり朝早くに行っても意味が無いわけです。出町柳駅と修学院駅のスタンプは9時から、鞍馬駅のは10時から置かれます。

まずは、一つ目を押しました。

前回のコラボキャンペーンのパネルもまだありました。「NEW GAME」の涼風青葉です。初めて見た時は鉄道むすめのパネルだと勘違いしましたね・・・。

10時45分に、「ゆるキャン△」ラッピング車輌721号車が戻ってきました。

これが10時52分に発車する二軒茶屋行きの便になるわけです。

ヘッドマークは一つずつ両面に付けられて2種類があります。これは本栖湖畔の浩庵キャンプ場で富士山を望む5人の後姿です。

ドア横には、乗車券セットの台紙と同じデザインの側面ラッピングが施されてありました。

いいですなあ。センターが各務原なでしこであるのが、各務原市出身者としては嬉しくてたまりません。

反対側に回って、もう一つのヘッドマークを見ました。

ここで気付いたのですが、スタンプラリーの完了特典の限定缶バッジが2種類であるのは、同デザインのヘッドマークが2種類あるからなのですね・・・。

デザイン画は、たぶんクリスマス合同キャンプの際の集合図だろうと思います。原作コミックスでは「グビ姉」こと鳥羽先生も加わっていたのですが・・・。

側面ラッピングは、左右とも同じで、進行方向へ向かって左側に貼られています。

御覧のように、一両のみで運行されています。鞍馬線の鞍馬駅まで運行されるのは、二両編成の列車なので、一両だけの「ゆるキャン△」ラッピング車輌721号車は、鞍馬駅まで行きません。

行先の二軒茶屋駅は、叡電鞍馬線の複線区間の終点となる運行上の境界であり、そこから鞍馬駅までは単線になります。721号車に限らず、一両のみの列車は、二軒茶屋駅および市原駅までの運行となっていて、折り返して出町柳駅に向かう形です。

時刻表にてチェックしたところ、「ゆるキャン△」ラッピング車輌721号車が出町柳駅を出てから戻ってくるまでの平均的な所要時間は、約45分でした。したがって、一時間に一本の間隔で往復しているわけです。

スタンプラリーにて乗車利用したい場合は、前もって運行ダイヤを出町柳駅に問い合わせる必要があります。しかし、721号車の運行ダイヤそのものは、当日にならないと決まらないことが多いそうなので、スタンプが置かれる9時前後に出町柳駅へ行き、インフォメーションにて尋ねるのが手っ取り早いでしょう。 (続く)