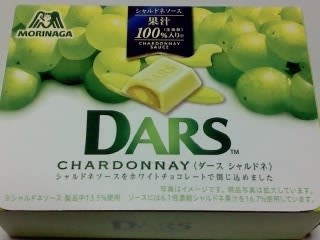

今回はダースのシャルドネ味です。

本日は第5回私が好きなマンガの話。今日取り上げるのは木村紺の『神戸在住』(全10巻・講談社)です。

この作品は、東京生まれで神戸に住んでる大学生の女の子の何気ない日常を描いたものです。事件らしい事件はほとんど起きず、とにかく淡々とした日々の生活が描かれています。

大学での活動、友達との遊び、家族との暮らし、ご近所付き合い、東京時代の友達との邂逅・・・。いわゆる“日常系”とは違うんですけど、ほんとにただの日記みたいなマンガです。マンガに派手派手しい非日常を求める人にとっては退屈かもしれません。

でもスルメみたいに噛めば噛むほど味が出るっつーか、何度読んでもしみじみと「ああいいな」って感じちゃいます。小津安二郎的って言ったらいいんですかね。定規やスクリーントーンを一切使わず仕上げてある絵柄が、味わいをさらに引き立てています。

「丁寧な暮らし」というのか「地に足のついた暮らし」というのか、自分とはかけ離れた生活、自分には手に入らない生活であるからこそ、うらやましいものを仰ぎ見るように読んでしまうのかもしれません。いかなごのくぎ煮が食べたい・・・。

舞台が神戸なので、阪神淡路大震災も回想の形で描かれているのですが、そこには等身大の喜怒哀楽があり、悲しみの中にも喜びや笑いがある、リアルなエピソードとなっています。

木村さんは『巨娘』から『からん』まで、振り幅の広い方ですが、僕は本作一本槍ですね。

ここで新型コロナウイルス関連身辺ニュース。不謹慎を承知で言わせてもらいますけど、正直もう「飽きた」ってのが本音ですね。僕はニュースをよく観るほうでして、夜にパソコン作業をしながらニュース番組をハシゴするんですけど、「コロナの話題はもういいよ」って思っちゃうんですよ。

インフルエンザとは違って、冬が去れば流行が終わるというものではないとか、長期戦になりそうだとかいう見立てが出てますよね。だとすれば、まだまだコロナ関連の報道は長引くことになるわけで、それを思うとうんざりしちゃいます。ほかに話題はないのかよ、ってね。

いやほんとに、大変な思いをされている方も大勢いる中で不謹慎極まりないんですけどね。でもコロナによって蝕まれる日常ってのは、こういう些細なところも含まれるんじゃないでしょうか。

あとさ、みんな「クラスター」って言葉使いたがってない?耳慣れなくて、なんかカッコいい響きがある横文字。それ口にしてたらなんとなく知的に見えちゃう言葉「クラスター」。流行っていうのは半可通の知ったかぶりも生み出しちゃうものですしね。

本日は第5回私が好きなマンガの話。今日取り上げるのは木村紺の『神戸在住』(全10巻・講談社)です。

この作品は、東京生まれで神戸に住んでる大学生の女の子の何気ない日常を描いたものです。事件らしい事件はほとんど起きず、とにかく淡々とした日々の生活が描かれています。

大学での活動、友達との遊び、家族との暮らし、ご近所付き合い、東京時代の友達との邂逅・・・。いわゆる“日常系”とは違うんですけど、ほんとにただの日記みたいなマンガです。マンガに派手派手しい非日常を求める人にとっては退屈かもしれません。

でもスルメみたいに噛めば噛むほど味が出るっつーか、何度読んでもしみじみと「ああいいな」って感じちゃいます。小津安二郎的って言ったらいいんですかね。定規やスクリーントーンを一切使わず仕上げてある絵柄が、味わいをさらに引き立てています。

「丁寧な暮らし」というのか「地に足のついた暮らし」というのか、自分とはかけ離れた生活、自分には手に入らない生活であるからこそ、うらやましいものを仰ぎ見るように読んでしまうのかもしれません。いかなごのくぎ煮が食べたい・・・。

舞台が神戸なので、阪神淡路大震災も回想の形で描かれているのですが、そこには等身大の喜怒哀楽があり、悲しみの中にも喜びや笑いがある、リアルなエピソードとなっています。

木村さんは『巨娘』から『からん』まで、振り幅の広い方ですが、僕は本作一本槍ですね。

ここで新型コロナウイルス関連身辺ニュース。不謹慎を承知で言わせてもらいますけど、正直もう「飽きた」ってのが本音ですね。僕はニュースをよく観るほうでして、夜にパソコン作業をしながらニュース番組をハシゴするんですけど、「コロナの話題はもういいよ」って思っちゃうんですよ。

インフルエンザとは違って、冬が去れば流行が終わるというものではないとか、長期戦になりそうだとかいう見立てが出てますよね。だとすれば、まだまだコロナ関連の報道は長引くことになるわけで、それを思うとうんざりしちゃいます。ほかに話題はないのかよ、ってね。

いやほんとに、大変な思いをされている方も大勢いる中で不謹慎極まりないんですけどね。でもコロナによって蝕まれる日常ってのは、こういう些細なところも含まれるんじゃないでしょうか。

あとさ、みんな「クラスター」って言葉使いたがってない?耳慣れなくて、なんかカッコいい響きがある横文字。それ口にしてたらなんとなく知的に見えちゃう言葉「クラスター」。流行っていうのは半可通の知ったかぶりも生み出しちゃうものですしね。