タイトルまぎらわしいんですけど、コカ・コーラが製造者名でドクターペッパーが商品名です。

なんかクセになる味ドクターペッパー。よく薬っぽいって言われますけど、コーラも日本に入ってきたばかりのころは薬みたいって言われてましたし、たしか滋養強壮の飲み物という扱いじゃありませんでしたっけ。

本日は第20回私が好きなマンガの話。今回取り上げるのは三笠山出月の『蔵出しうめぼしの謎 完全版』(全1巻・大都社)です。

これは今は無き月刊少年ギャグ王で連載されていた4コマで・・・知ってます?ギャグ王。エニックスが出してたマンガ雑誌です。

三笠山さんは当時高校生。「夏休みがあまりにも暇だったから」という理由で描いたマンガを投稿したのをきっかけに連載を持つことになったのですが、学生生活と並行しての執筆が大変だったのか、それとも本人の性格のためか、つねに締め切りギリギリで原稿を仕上げていて、それを作品のネタにもしています。作者自身と担当編集者とのやり取りも描かれているのが見どころのひとつ。

TVゲームの「超兄貴」のファンだったようで、作中にはしょっちゅうマッチョマンが出てきます。また、欄外に近況報告やらエッセイ的な文章を綴っており、読者によってはそちらのほうが面白いという人もいました。作者の海外旅行記もマンガ化されています。

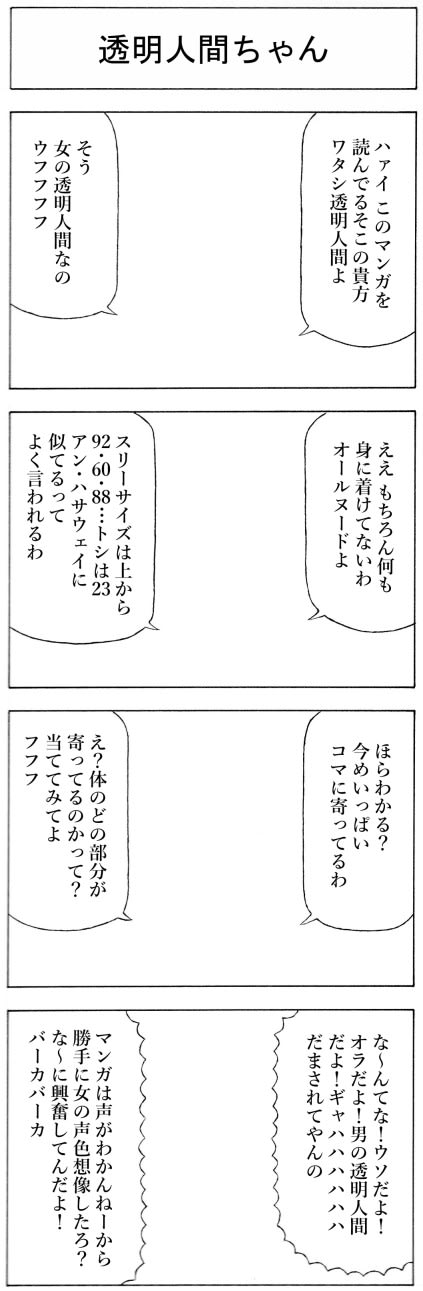

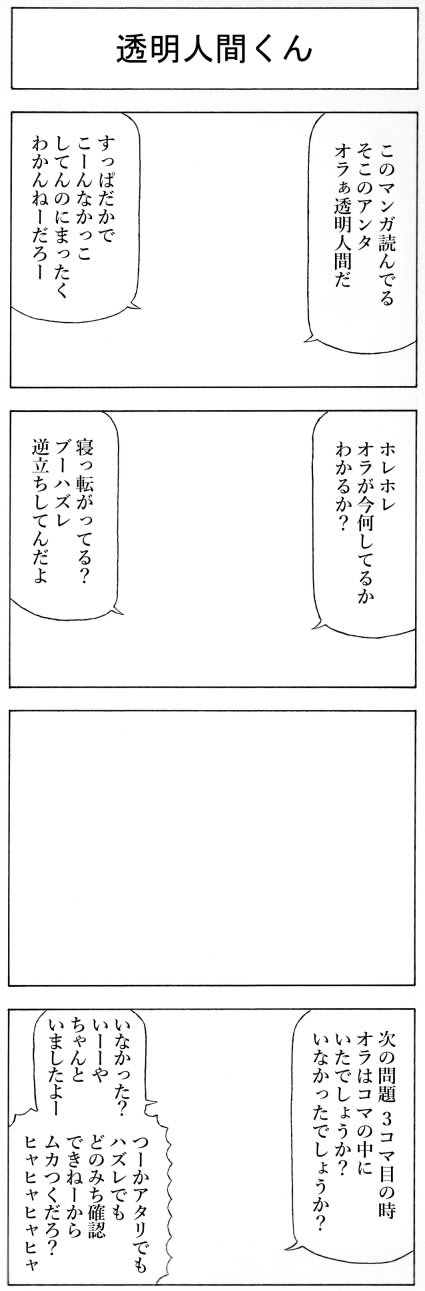

しかし何より注目すべきは、実験的なネタが数多く描かれているということ。ネタバレになるので説明はしませんが、思わず「そうきたか!」と膝を打つ秀逸な発想のネタが盛りだくさんなんですね。この点だけで本作を4コマ史に残る傑作と評することができます。

連載時に単行本が2巻まで出てましたが、そちらはもう絶版なうえ、連載2本分ほどが未収録になってたんですね。それが、連載終了後も根強い人気を保ち続け、再出版の要望が多く聞かれたらしく、大都社から完全版として復刻されるとこになったのです。『うめぼしの謎』、略して『うめ謎』は、僕を含めた一部の人たちに熱狂的に支持されていたのです。

この完全版は、単行本未収録ぶんと、本書のための描き下ろしを収録した、ファン待望のマスターピースになっています。

三笠山さんは本作のあとはマンガを発表しておらず、現時点では『うめ謎』一本の作家さんで、おそらく現在は普通に働いていらっしゃるはずです。もう描かれることはないのでしょうかね・・・。

しかし一作品だけにせよ及ぼしたインパクトは絶大で、それだけで凡百のマンガ家とは一線を画していると言えるでしょう。ウィキペディアにもけっこうな文章量の説明が載っているのですが、一作品しか描いてない作家にしては不釣り合いなボリュームがその影響力を示しています。

ここで新型コロナウイルス関連身辺ニュース、および雑感。

福岡では12日に「福岡コロナ警報」が発動しました。10月8日に解除されて以降2度目の、県独自の警報です。ただ実感としては、マスク未着用者の割合は微増してるんですけどね。

すっかり定着した感のあるウーバーイーツ。ある程度人口の多い土地に住んでないと馴染みないかもしれませんけど、福岡市内ではもう風景の一部と化しています。

日本にウーバーが入ってきたのは、コロナが流行るちょっと前だったと思いますけど、コロナを追い風として大きく伸張しました。もしコロナがなかったら、ここまでメジャーにはなってなかったでしょうね。

最近では「ウーバー地蔵」という言葉があるそうです。ウーバーイーツの配達員が、頻繁に出前注文が発生する店の前に、注文が入るまで居座る行為を指すのだそうです。僕はウーバーのシステムよくわかんないんですけど、お店の近くにいるほど仕事取りやすくなるということらしいです。じっと座って動かないその様を「地蔵」と呼んでいるのですね。

近所のマクドナルドの隣にちょっとした広場があるんですけど、そこにウーバーの人たちがしょっちゅうたむろしてて、僕はてっきりちょうどいい休憩場所だからそこにいるのかなって思ってたんですけど、その人たちはマックの注文を狙っていたんですね。

皆さんもウーバー地蔵を探してみてください。地蔵のいる場所は出前注文の件数が多いお店だということがわかるはずです。

たまにコンビニの手動のドアが開きっぱなしになってることがありますよね。ちゃんと閉めずに出ていく人がいたりしてね。

そんな時には閉めてあげるんですよ。僕は親切ですからね、ええ。今は特に寒いし、店内が冷え込んじゃいますからね。

でもね、これコロナ対策として店員さんがわざと開けてる場合もあるみたいなんですよ。寒くても、換気が大事ということでね。

とあるコンビニでドアを閉めて入店したら、出ていくときにまた開いてたんです。その店はその後も、訪れるたびにドアが開いていたので、ああそうか、あえて開けてるのかと気づいたのです。親切も難しい時代ですよ。

なんかクセになる味ドクターペッパー。よく薬っぽいって言われますけど、コーラも日本に入ってきたばかりのころは薬みたいって言われてましたし、たしか滋養強壮の飲み物という扱いじゃありませんでしたっけ。

本日は第20回私が好きなマンガの話。今回取り上げるのは三笠山出月の『蔵出しうめぼしの謎 完全版』(全1巻・大都社)です。

これは今は無き月刊少年ギャグ王で連載されていた4コマで・・・知ってます?ギャグ王。エニックスが出してたマンガ雑誌です。

三笠山さんは当時高校生。「夏休みがあまりにも暇だったから」という理由で描いたマンガを投稿したのをきっかけに連載を持つことになったのですが、学生生活と並行しての執筆が大変だったのか、それとも本人の性格のためか、つねに締め切りギリギリで原稿を仕上げていて、それを作品のネタにもしています。作者自身と担当編集者とのやり取りも描かれているのが見どころのひとつ。

TVゲームの「超兄貴」のファンだったようで、作中にはしょっちゅうマッチョマンが出てきます。また、欄外に近況報告やらエッセイ的な文章を綴っており、読者によってはそちらのほうが面白いという人もいました。作者の海外旅行記もマンガ化されています。

しかし何より注目すべきは、実験的なネタが数多く描かれているということ。ネタバレになるので説明はしませんが、思わず「そうきたか!」と膝を打つ秀逸な発想のネタが盛りだくさんなんですね。この点だけで本作を4コマ史に残る傑作と評することができます。

連載時に単行本が2巻まで出てましたが、そちらはもう絶版なうえ、連載2本分ほどが未収録になってたんですね。それが、連載終了後も根強い人気を保ち続け、再出版の要望が多く聞かれたらしく、大都社から完全版として復刻されるとこになったのです。『うめぼしの謎』、略して『うめ謎』は、僕を含めた一部の人たちに熱狂的に支持されていたのです。

この完全版は、単行本未収録ぶんと、本書のための描き下ろしを収録した、ファン待望のマスターピースになっています。

三笠山さんは本作のあとはマンガを発表しておらず、現時点では『うめ謎』一本の作家さんで、おそらく現在は普通に働いていらっしゃるはずです。もう描かれることはないのでしょうかね・・・。

しかし一作品だけにせよ及ぼしたインパクトは絶大で、それだけで凡百のマンガ家とは一線を画していると言えるでしょう。ウィキペディアにもけっこうな文章量の説明が載っているのですが、一作品しか描いてない作家にしては不釣り合いなボリュームがその影響力を示しています。

ここで新型コロナウイルス関連身辺ニュース、および雑感。

福岡では12日に「福岡コロナ警報」が発動しました。10月8日に解除されて以降2度目の、県独自の警報です。ただ実感としては、マスク未着用者の割合は微増してるんですけどね。

すっかり定着した感のあるウーバーイーツ。ある程度人口の多い土地に住んでないと馴染みないかもしれませんけど、福岡市内ではもう風景の一部と化しています。

日本にウーバーが入ってきたのは、コロナが流行るちょっと前だったと思いますけど、コロナを追い風として大きく伸張しました。もしコロナがなかったら、ここまでメジャーにはなってなかったでしょうね。

最近では「ウーバー地蔵」という言葉があるそうです。ウーバーイーツの配達員が、頻繁に出前注文が発生する店の前に、注文が入るまで居座る行為を指すのだそうです。僕はウーバーのシステムよくわかんないんですけど、お店の近くにいるほど仕事取りやすくなるということらしいです。じっと座って動かないその様を「地蔵」と呼んでいるのですね。

近所のマクドナルドの隣にちょっとした広場があるんですけど、そこにウーバーの人たちがしょっちゅうたむろしてて、僕はてっきりちょうどいい休憩場所だからそこにいるのかなって思ってたんですけど、その人たちはマックの注文を狙っていたんですね。

皆さんもウーバー地蔵を探してみてください。地蔵のいる場所は出前注文の件数が多いお店だということがわかるはずです。

たまにコンビニの手動のドアが開きっぱなしになってることがありますよね。ちゃんと閉めずに出ていく人がいたりしてね。

そんな時には閉めてあげるんですよ。僕は親切ですからね、ええ。今は特に寒いし、店内が冷え込んじゃいますからね。

でもね、これコロナ対策として店員さんがわざと開けてる場合もあるみたいなんですよ。寒くても、換気が大事ということでね。

とあるコンビニでドアを閉めて入店したら、出ていくときにまた開いてたんです。その店はその後も、訪れるたびにドアが開いていたので、ああそうか、あえて開けてるのかと気づいたのです。親切も難しい時代ですよ。