ブログ;その場考学との徘徊(74)

題名;都心部の坂道と階段(その2) 場所;神楽坂 月日;2023.11.28

テーマ;神楽坂はジグザグが楽しい

作成日;2023.12.11

TITLE: 都心部の坂道と階段(その2)飯田橋駅東口~飯田橋駅西口

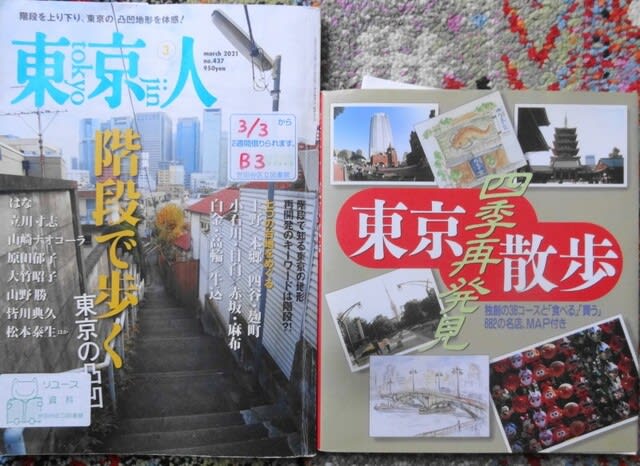

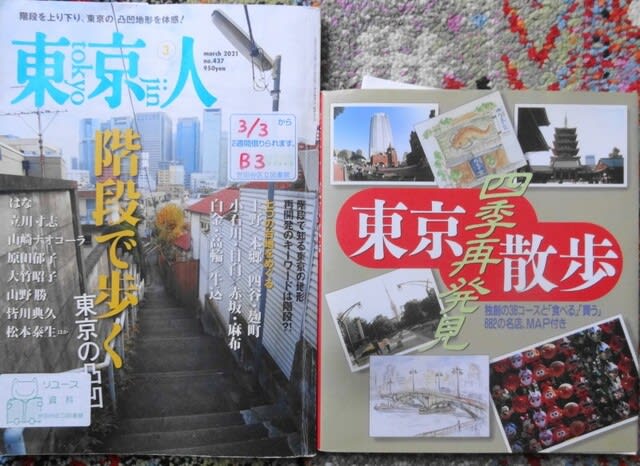

今回は神楽坂なのだが、有名な商店街は歩かずに、ジグザグに登って、頂上にある有名な神社でUターンして下るルート。再び「東京人」の地図が頼りだ。

神楽坂の横道は、とにかくわかりにくい。かつて、自衛隊のOBさんに誘われて、何回か飲食をしたのだが、どの店も小さく看板がなく、二度とその場所へ行くことができない。

スタートは飯田橋駅の東口。このJRの駅は東京駅側が大きくカーブしていて、改札口まで随分と歩かされるのが特徴。

駅を出るとすぐに大きな歩道橋がある。ここで既に方向が解らなくなる。神楽坂に行くには、歩道橋に上がってはいけない。唯一の横断歩道を渡る。

神楽小路という、外堀通りと平行の細い裏道を神楽坂に向かって歩く。ここには、昔あったといわれる期待した店はなかった。神楽坂の商店街を少しだけ上り、すぐに右に曲がって、細い路地をジグザグに進む。案内書には「路地裏ラビリンス」とある。

本田横丁を抜けると、筑土八幡町の交差点に出る。正面に神社の長い階段が見える。

階段は、男坂と呼ばれて50段。ここは、かつて牛込台地と呼ばれており、北の端が今日の目的地の赤城神社になっている。 残念なことに、両神社とも宝物殿は見当たらなかった。最近は、どこも若い女性が朱印帳を持って社務所に行列をしている。ここも、数人が並んでいた。

階段を一旦降りて、西に向かう。この辺にも階段があるはずなのだが、見つからないうちに、「神楽坂上」の交差点に出てしまった。

交差点から、神楽坂を少し下って、善国寺に出る。毘沙門天で有名なのだが、像を拝むことはできなかった。七福神の小さな根付けを購入。

少し戻って、今度は神楽坂の西側を巡る。地蔵坂と呼ばれる細長い道で、途中に光照寺がある。北条氏の出城の一つで、牛込氏の居城跡とあるのだが、看板以外に見るものがなかった。

そこから、更に下ると、大江戸線の牛込神楽坂駅に出る。道路の反対側には、袖摺坂の狭い階段を見ることができる。すれ違うたびに、袖が摺れるそうだ。横には、マンションの土台を利用した公衆便所がある。地下鉄が開通する前からのものなのだろう。

確かに、すれ違いが難しい階段を上りきると、住宅街に突き当たる。右に曲がって、朝日坂を下ると神楽坂の遙か上に出た。東西線の神楽坂駅がある。信号の下に、赤城神社の入り口がある。

境内はかなり広いようで、拝殿が見えない。参拝者が出てくる方向へ進むと、いくつかの階段があり、やがて眺めの良い場所に拝殿があった。つまり、ここが台地の端のように見える。

帰路は、神楽坂商店街を一気に下った。両側の商店は、さすがに飲食店が多いのだが、通常の八百屋や雑貨店もあり、上の方は普通の商店街だった。家への土産物を探したが、良い店がない。そろそろ飯田橋駅と思ったところに「陶柿園」という瀬戸物屋が有り、店先に特売品として江戸切子が並んでいた。中に、手頃なぐい飲みが有り、それを奥さんの誕生日プレゼントとして求めた。江戸切子にしては安価だったので、店の主人に聞くと「江戸切子の職人が、中国に滞在して、現地教育を行った場所で、生産されている」と。つまり、中国製なのだが、模様も、切り込みも確かなものに見えた。夕食時に早速試したのだが、握り心地が大変良かった。

飯田橋駅の新宿よりには、江戸城の石垣の大きな名残がある。駅ビルのテラスから全体を見ることができる。

題名;都心部の坂道と階段(その2) 場所;神楽坂 月日;2023.11.28

テーマ;神楽坂はジグザグが楽しい

作成日;2023.12.11

TITLE: 都心部の坂道と階段(その2)飯田橋駅東口~飯田橋駅西口

今回は神楽坂なのだが、有名な商店街は歩かずに、ジグザグに登って、頂上にある有名な神社でUターンして下るルート。再び「東京人」の地図が頼りだ。

神楽坂の横道は、とにかくわかりにくい。かつて、自衛隊のOBさんに誘われて、何回か飲食をしたのだが、どの店も小さく看板がなく、二度とその場所へ行くことができない。

スタートは飯田橋駅の東口。このJRの駅は東京駅側が大きくカーブしていて、改札口まで随分と歩かされるのが特徴。

駅を出るとすぐに大きな歩道橋がある。ここで既に方向が解らなくなる。神楽坂に行くには、歩道橋に上がってはいけない。唯一の横断歩道を渡る。

神楽小路という、外堀通りと平行の細い裏道を神楽坂に向かって歩く。ここには、昔あったといわれる期待した店はなかった。神楽坂の商店街を少しだけ上り、すぐに右に曲がって、細い路地をジグザグに進む。案内書には「路地裏ラビリンス」とある。

本田横丁を抜けると、筑土八幡町の交差点に出る。正面に神社の長い階段が見える。

階段は、男坂と呼ばれて50段。ここは、かつて牛込台地と呼ばれており、北の端が今日の目的地の赤城神社になっている。 残念なことに、両神社とも宝物殿は見当たらなかった。最近は、どこも若い女性が朱印帳を持って社務所に行列をしている。ここも、数人が並んでいた。

階段を一旦降りて、西に向かう。この辺にも階段があるはずなのだが、見つからないうちに、「神楽坂上」の交差点に出てしまった。

交差点から、神楽坂を少し下って、善国寺に出る。毘沙門天で有名なのだが、像を拝むことはできなかった。七福神の小さな根付けを購入。

少し戻って、今度は神楽坂の西側を巡る。地蔵坂と呼ばれる細長い道で、途中に光照寺がある。北条氏の出城の一つで、牛込氏の居城跡とあるのだが、看板以外に見るものがなかった。

そこから、更に下ると、大江戸線の牛込神楽坂駅に出る。道路の反対側には、袖摺坂の狭い階段を見ることができる。すれ違うたびに、袖が摺れるそうだ。横には、マンションの土台を利用した公衆便所がある。地下鉄が開通する前からのものなのだろう。

確かに、すれ違いが難しい階段を上りきると、住宅街に突き当たる。右に曲がって、朝日坂を下ると神楽坂の遙か上に出た。東西線の神楽坂駅がある。信号の下に、赤城神社の入り口がある。

境内はかなり広いようで、拝殿が見えない。参拝者が出てくる方向へ進むと、いくつかの階段があり、やがて眺めの良い場所に拝殿があった。つまり、ここが台地の端のように見える。

帰路は、神楽坂商店街を一気に下った。両側の商店は、さすがに飲食店が多いのだが、通常の八百屋や雑貨店もあり、上の方は普通の商店街だった。家への土産物を探したが、良い店がない。そろそろ飯田橋駅と思ったところに「陶柿園」という瀬戸物屋が有り、店先に特売品として江戸切子が並んでいた。中に、手頃なぐい飲みが有り、それを奥さんの誕生日プレゼントとして求めた。江戸切子にしては安価だったので、店の主人に聞くと「江戸切子の職人が、中国に滞在して、現地教育を行った場所で、生産されている」と。つまり、中国製なのだが、模様も、切り込みも確かなものに見えた。夕食時に早速試したのだが、握り心地が大変良かった。

飯田橋駅の新宿よりには、江戸城の石垣の大きな名残がある。駅ビルのテラスから全体を見ることができる。