題名;ラスコーの壁画 場所;フランス テーマ;ネアンデルタール人は何故文明をつくれなかったか

フランスのボルドーの遥か東のラスコーに行ったことは勿論ない。しかし、この展覧会の会場での経験は、まさにラスコー洞窟での徘徊であった。

敦煌の莫高窟を見学したのは、敦煌に定期便用の空港ができまもなくだった。近くには、万里の長城の終点と思われる、10cmほどの高さの砂の塊の列が続いていた。莫高窟の壁画の始まりは、紀元365年と云われている。以来、南北朝、隋・唐・西夏・元の時代に延々と壁画の製作が続けられた。ラスコーの壁画の主は600頭の動物たちなのだが、製作はおよそ2万年前というだけで、何年間に亘ったかは定かでない。数百年以上であることは、図録「世界遺産 ラスコー展」の次の文章で分かる。

『サイもバイソン同様、軟マンガン鉱を顔料とする黒で描かれているが、走査型電子顕微鏡による最近の観察では、バイソンに用いられた軟マンガン鉱の結晶は葉状で、サイの軟マンガン鉱は針状の結晶であることが明らかになった。ここで明らかになったのは、バイソンとサイの壁画は同じ顔料が使われていなかったことである。サイとバイソンの場面が一気に描かれたのではなく、時間を隔てて描かれたことを意味するのだろう。しかし、一日、何年、何百年、どのくらいの時間差でバイソンとサイが描かれたかは定かではない。』(pp.27)

(井戸の場面、暗い会場での写真なので不鮮明)

国立科学博物館で開催される、ラスコーの壁画の展覧会を知ったのは、10月に発売された別冊宝島2511号の「ラスコーと世界の壁画」であった。ここでは、先の2つの壁画のほかに、法隆寺金堂の壁画、キトラ古墳をはじめ、世界の31か所の有名壁画が紹介されている。ここでは、ラスコーは、「謎に包まれたクロマニオン人の遺産」となっている。

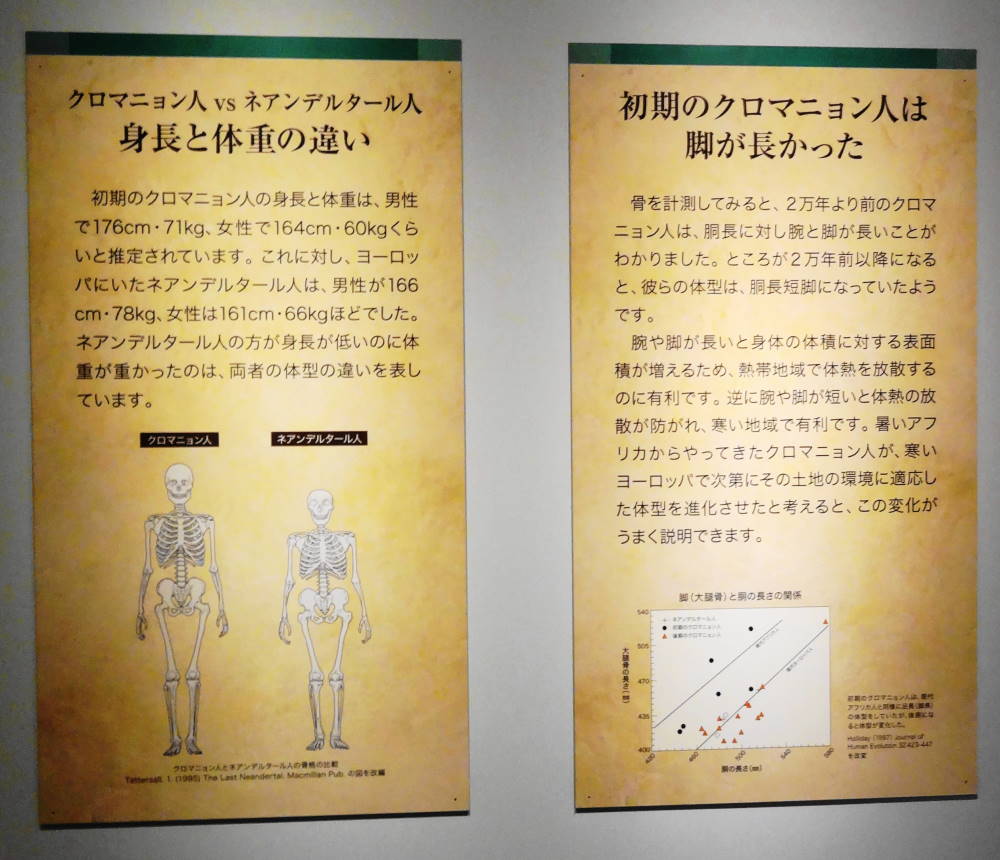

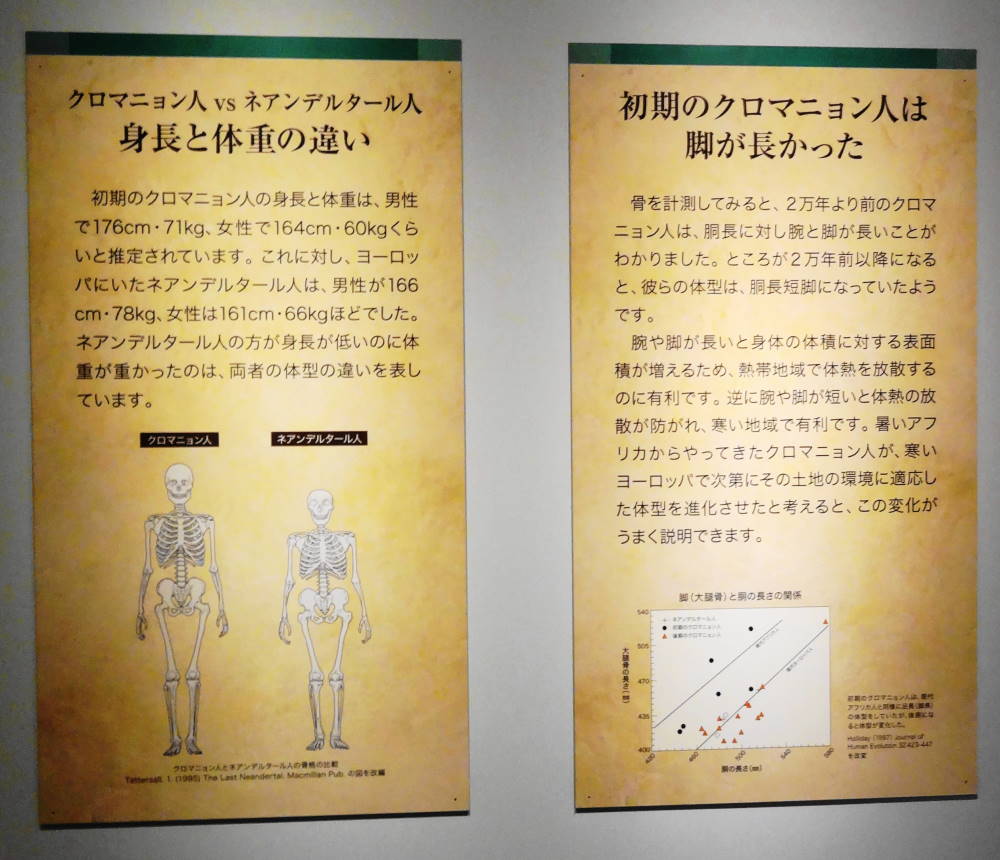

私は「文化の文明化へのプロセス」を研究中で、最近の遺伝子調査から、とくにフランスあたりで、ネアンデルタール人からクロマニオン人への大規模な変換が起こったことに興味を持っていた。つまり、現代人の祖先をクロマニオン人とするならば、何故ネアンデルタール人ではなかったのだろうか、といった疑問である。姿かたちは似ており、体格はわずかにネアンデルタールのほうが勝っているからである。

当時(約4万年前)は、地球の気候変動が激しく、温暖化と寒冷化の差は、現代社会が問題視している気温差の数十倍だった。そこで、気候変動に旨く対応できたかどうかの差ではないかと考えていたのだが、この展覧会の見ているうちに考えが全く変わった。その説明は後にして、先ずは、展覧会の概要の紹介をしよう。

宝島の記事を見て、早速に科学博物館勤務の友人に、招待券数枚をおねだりした。彼は、快く郵送してくれた。ひとり¥1600は、年金生活者には高すぎる。それで準備は整い、毎年続けている新年2日の国立博物館の新年行事を見る途中で寄ることにした。9時の開門に合わせるつもりで出かけたが、会場はすでに満員だったのには驚いた。

小さな子供さんずれが多く、あちこちに置かれたコンピュータ画面の操作を楽しんでいた。実物大の洞窟の模型は、光の具合が丁度良い早さで変わり、説明文とともに、十分に楽しめる内容だった。洞窟関係の説明後には、ネアンデルタール人とクロマニオン人の比較、旧石器時代の技術内容の進化、芸術論、当時の日本列島などとの比較の展示が続いた。20万年前の脱アフリカから始まった、ホモ・サピエンスの西洋への展開と東洋、特に日本への展開にも興味があったのだが、そのことについても、有益なヒントをもらうことができた。

先ずは、図録の説明文の注目部分を数か所まとめて引用する。

『ネアンデルタール人の化石を伴うムスティエ文化(中期旧石器文化)の地層が、クロマニオン人の化石が出る後期旧石器文化の地層より下位にあることから、ネアンデルタール人がこの土地の先住者であったことがわかる。』(pp.22)

『クロマニオン人について注目すべきことがある。その一つは、真っ暗な洞窟内部にわざわざ入ってそこに絵を描くという行為であろう。(中略)霊長類である人類には、そもそも洞窟内部に入る理由も生態もない。』(pp.22)

『本展では、ハイデルベルク人、ネアンデルタール人、クロマニオン人と続いた過去60万年間のヨーロッパの人類の中で、技術文化がどのように変遷していったかを示す大きな年表をつくることにした。』(pp.23)

芸術の起源としては、『他者が鑑賞する価値を生み出そうとする意志や工夫が見えず、その意味でチンパンジーは芸術活動を行っていないのである。』(pp.24)

『クロマニオン人は頭骨形態の上でもDNAの上でも、私たちと同じホモ・サピエンスに含められることが明らかとなっている。(中略)これは、ヨーロッパでいえばネアンデルタール人のような在地の旧人集団は現代ヨーロッパ人の祖先ではなく、アジアでも北京原人やジャワ原人のような在地の古代型人類集団は絶滅し、私たちとは実質的につながっていないことを意味している。』(pp.24)

『おそらくアフリカにいたホモ・サピエンスの共通祖先には、芸術を生み出す潜在能力が備わっていたのであろう。そうでなければ、世界中の現代人集団が、それぞれに幻術を生み出す能力を皆持っているという明確な事実を説明することが難しくなってしまう。』(pp.24)

私には、これらの文章から二つのことが発想された。

第1は、旧石器時代から世界のあちこちで発生した様々な旧人類の文化が、文明に発展せずに絶滅し、なぜクロマニオン人の文化だけが現代文明に繋がっていったのかである。動物としての体格は、むしろネアンデルタール人のほうが逞しく見える。ここでは、その原因の一つを芸術性の取得に求めているようにも記述されているが、芸術とはなにかといった定義ははっきりとはしていない。私は、むしろこの差を、「記録を残すという習性」に求めたい。

展示では、ラスコーの壁画の目的は明示されていないのだが、古代の呪術性に求めているような記述が数箇所ある。古代遺跡に関しては、多くの場合にその製作理由を呪術性に求めるのだが、私は常に疑問を持っていた。その疑問を解くきっかけを、見つけたような気がしたのだ。

芸術ならば、暗闇の必要はない。また、古代の呪術も暗闇の必要はないだろう。むしろ、その一部でも大衆に見えなければ、呪術の意味がない。しかし、後世に記録を残すことが目的ならば、同時代人からは隠されていたほうが良い。つまり、「記録」の保全のためである。外にあったのでは、外敵や風雨に侵されてしまう。敦煌の莫高窟に隠された、数万巻の巻物のように。

「記録を残すという習性」は、人類以外の動物にはない。「残す」ことは、すべての生物に共通する本能のようなもので、子孫を残さなければ生物は絶滅する。卵生の恐竜が絶滅し、哺乳動物が生き残るような改善がすすめられた。つまり、生き残る種は、本能にも何らかの改善が加えられる。

頭脳が発達したクロマニオン人は、この「次世代に残す」という本能を、生殖以外にまで広げたことが、ネアンデルタール人に勝っていたのではないだろうか。何らかの記録があればこそ、大きな気候変動にも耐えられたのではないだろうか。

そして、文明は記録の受け継ぎによってのみ拡散し、発展する。記録の方式は、何も文字によるとは限らない。絵画でも、古墳に並べられる埴輪でもよい。秦の始皇帝が地下に残した記録は、すでに殷や周が得意とした文書ではない。銀河系に向かった地球外文明を求めた衛星も文字は運ばずに、人類文明を図で示している。

第2の文明化の要素は「分業ができること」だと感じた。ラスコー壁画の製作過程の説明の中では、「分業」という言葉が重要視されている。高いところに足場をつくり、そこに上って描く人のほかに、絵の具をつくる人と運ぶ人。ランプの灯を消さないために獣脂を補給する人。それらは、同一人では不可能なのだ。蜂や蟻の世界でも分業はあるが、それは異なる機能を持った個体なのだが、ラスコーの場合には、個々の人の能力や体格などに違いはないのであろう。

狩りをする人と料理をする人の分業とは異なる、「同一性の中での分業」になる。考えてみると、農業も工業もこの「同一性の中での分業」により、限りなく発達を続けてきたように思える。現代社会のグローバル生産にも、その姿の究極を感じる。このことは、現代科学の専門化とは異なる、むしろ正反対のシステムと考える。現代科学は、「専門家による分業」なのだ。この形式の分業は、閉ざされた文化になってしまう。例えば、原子力の専門家による原子力ムラがその例で、独特の閉ざされた文化をつくり、重大事故を起こす原因となった。文明は、万民に対して平易なものでなければ成り立たない。

さらに、現代人類の地球全域への発展は、環境が大幅に変わっても体が大きく変化しなかったことだとする説がある。動物や植物は、異なる環境(例えば熱帯と寒帯)では、その体系が異なるが、人類の変化は肌や頭髪のわずかな色の違いなどであり、小さい。このことも、広い意味での「同一性の中での分業」と考えることができる。

この「記録を残すという習性」と「同一性の中での分業」の統合は、文化の継続の中では重要ではない。文化にとって、記録と分業は必須な要素ではなく、見方によっては反対の意味を持つ。つまり、文化の真髄の伝承は記録ではなく、人から人への伝承が重要視され、同一性の中での分業ではなく伝承を受けた特定の個人または集団によって維持される。つまり、この二つの機能は、メタエンジニアリング思考の「文化の文明化へのプロセスにおける必要条件」と考えてみたいと思う。

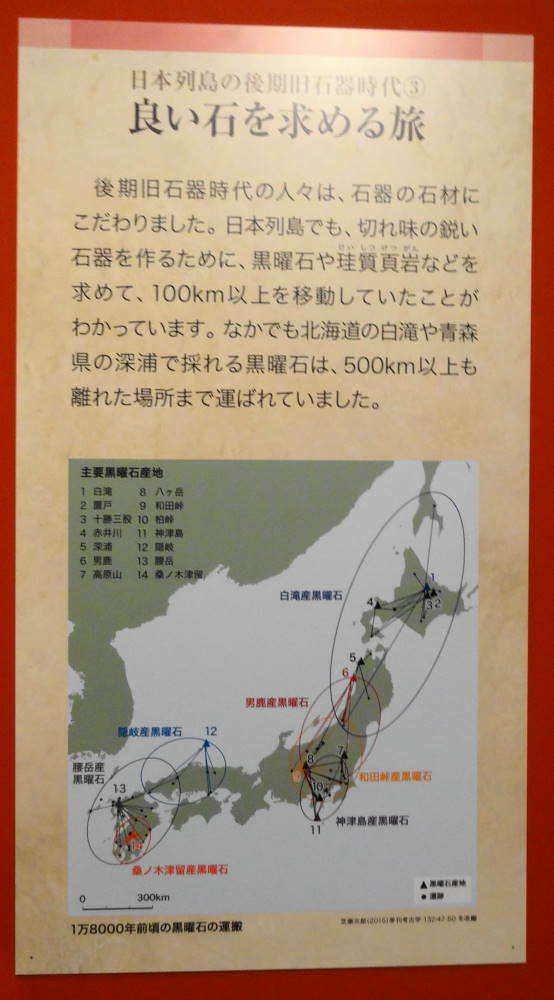

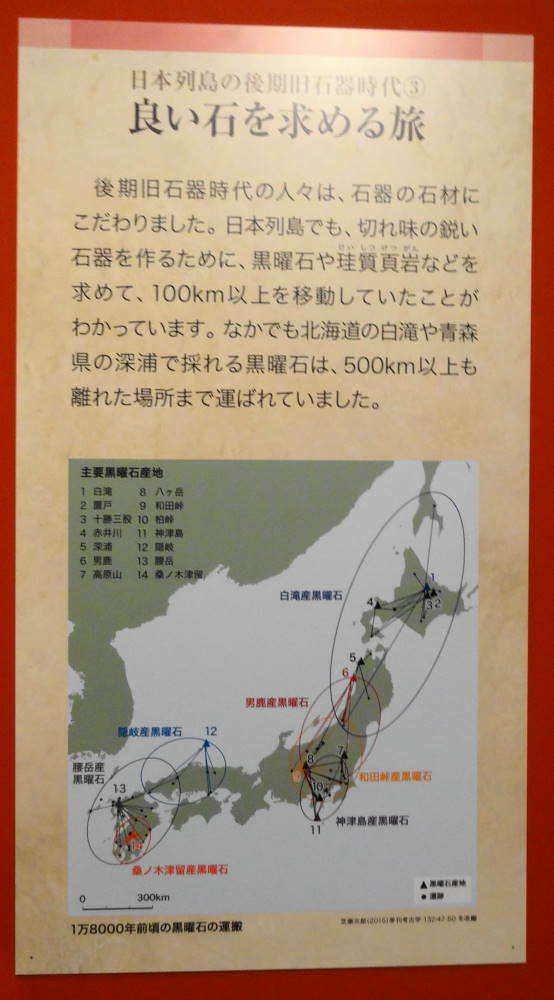

展示の最終章は、「クロマニオン人の時代の日本列島」だった。この時代は、縄文時代の幕開け期なのだが、日本にはこのような「芸術」は発見されていない。しかし、ここでは「後期旧石器時代の日本列島とその周辺地域で独自に発達・発展した創造的活動」として、5つのことが紹介されていた。

① 世界最古の磨製石器

② 世界最古の海上運搬(往復航海)

③ 世界最古の釣り針

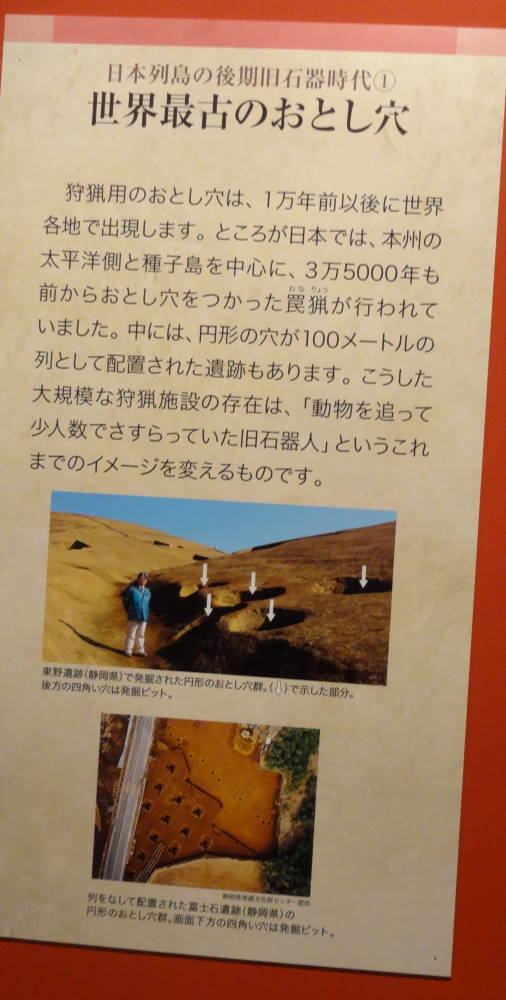

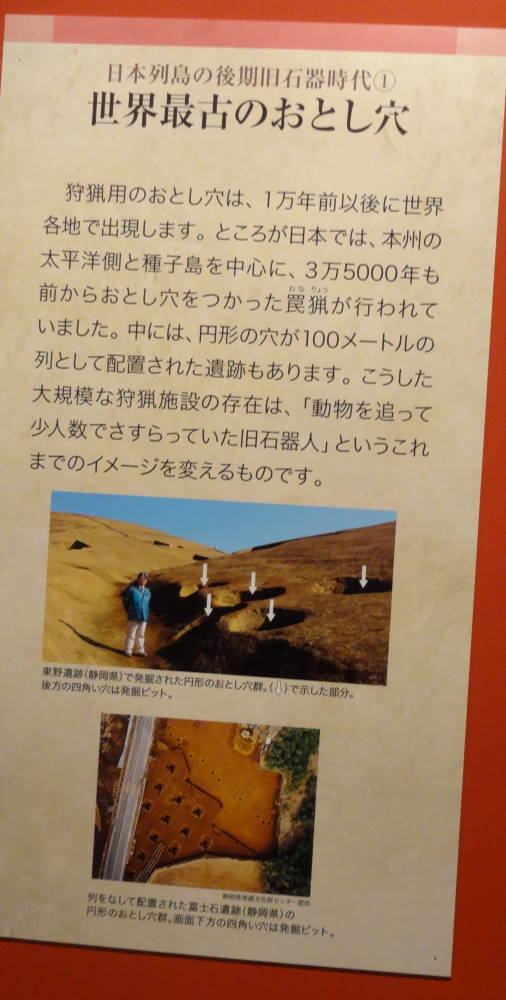

④ 世界最古の落とし穴

⑤ 難易度の高い航海

だそうだ。これらのことは、現代でもなお日本人の特徴を表している。これらが、日本文明の原点なのかもしれない。

(蛇足)

翻って、現代は「デジタルアーカイブ」ばやりである。しかし、このデジタルで残すということは、文明のレベルで考えると、どうも疑問を持たざるを得ない。1万年先に、我々の後輩たちは、このラスコーの壁画のように、それらから何かを新発見できるであろうか。

また、考えてみると芸術も「記録を残すという習性」の一部ではないかといった発想が生まれる。多くの芸術家は、自身の独特な考えや感じ方、想像力を記録するために制作意欲にかられるような気がしてくる。勿論、芸術家からは否定されるだろうが、メタエンジニアリング的には、そのように考えてしまう。 文化の文明化は、急激には起こらない。百年単位の期間の中で変化の波を繰り返し、徐々に次の文明に移行する。「記録を残すという習性」と「同一性の中での分業」の統合は、その期間継続されなければならない。

フランスのボルドーの遥か東のラスコーに行ったことは勿論ない。しかし、この展覧会の会場での経験は、まさにラスコー洞窟での徘徊であった。

敦煌の莫高窟を見学したのは、敦煌に定期便用の空港ができまもなくだった。近くには、万里の長城の終点と思われる、10cmほどの高さの砂の塊の列が続いていた。莫高窟の壁画の始まりは、紀元365年と云われている。以来、南北朝、隋・唐・西夏・元の時代に延々と壁画の製作が続けられた。ラスコーの壁画の主は600頭の動物たちなのだが、製作はおよそ2万年前というだけで、何年間に亘ったかは定かでない。数百年以上であることは、図録「世界遺産 ラスコー展」の次の文章で分かる。

『サイもバイソン同様、軟マンガン鉱を顔料とする黒で描かれているが、走査型電子顕微鏡による最近の観察では、バイソンに用いられた軟マンガン鉱の結晶は葉状で、サイの軟マンガン鉱は針状の結晶であることが明らかになった。ここで明らかになったのは、バイソンとサイの壁画は同じ顔料が使われていなかったことである。サイとバイソンの場面が一気に描かれたのではなく、時間を隔てて描かれたことを意味するのだろう。しかし、一日、何年、何百年、どのくらいの時間差でバイソンとサイが描かれたかは定かではない。』(pp.27)

(井戸の場面、暗い会場での写真なので不鮮明)

国立科学博物館で開催される、ラスコーの壁画の展覧会を知ったのは、10月に発売された別冊宝島2511号の「ラスコーと世界の壁画」であった。ここでは、先の2つの壁画のほかに、法隆寺金堂の壁画、キトラ古墳をはじめ、世界の31か所の有名壁画が紹介されている。ここでは、ラスコーは、「謎に包まれたクロマニオン人の遺産」となっている。

私は「文化の文明化へのプロセス」を研究中で、最近の遺伝子調査から、とくにフランスあたりで、ネアンデルタール人からクロマニオン人への大規模な変換が起こったことに興味を持っていた。つまり、現代人の祖先をクロマニオン人とするならば、何故ネアンデルタール人ではなかったのだろうか、といった疑問である。姿かたちは似ており、体格はわずかにネアンデルタールのほうが勝っているからである。

当時(約4万年前)は、地球の気候変動が激しく、温暖化と寒冷化の差は、現代社会が問題視している気温差の数十倍だった。そこで、気候変動に旨く対応できたかどうかの差ではないかと考えていたのだが、この展覧会の見ているうちに考えが全く変わった。その説明は後にして、先ずは、展覧会の概要の紹介をしよう。

宝島の記事を見て、早速に科学博物館勤務の友人に、招待券数枚をおねだりした。彼は、快く郵送してくれた。ひとり¥1600は、年金生活者には高すぎる。それで準備は整い、毎年続けている新年2日の国立博物館の新年行事を見る途中で寄ることにした。9時の開門に合わせるつもりで出かけたが、会場はすでに満員だったのには驚いた。

小さな子供さんずれが多く、あちこちに置かれたコンピュータ画面の操作を楽しんでいた。実物大の洞窟の模型は、光の具合が丁度良い早さで変わり、説明文とともに、十分に楽しめる内容だった。洞窟関係の説明後には、ネアンデルタール人とクロマニオン人の比較、旧石器時代の技術内容の進化、芸術論、当時の日本列島などとの比較の展示が続いた。20万年前の脱アフリカから始まった、ホモ・サピエンスの西洋への展開と東洋、特に日本への展開にも興味があったのだが、そのことについても、有益なヒントをもらうことができた。

先ずは、図録の説明文の注目部分を数か所まとめて引用する。

『ネアンデルタール人の化石を伴うムスティエ文化(中期旧石器文化)の地層が、クロマニオン人の化石が出る後期旧石器文化の地層より下位にあることから、ネアンデルタール人がこの土地の先住者であったことがわかる。』(pp.22)

『クロマニオン人について注目すべきことがある。その一つは、真っ暗な洞窟内部にわざわざ入ってそこに絵を描くという行為であろう。(中略)霊長類である人類には、そもそも洞窟内部に入る理由も生態もない。』(pp.22)

『本展では、ハイデルベルク人、ネアンデルタール人、クロマニオン人と続いた過去60万年間のヨーロッパの人類の中で、技術文化がどのように変遷していったかを示す大きな年表をつくることにした。』(pp.23)

芸術の起源としては、『他者が鑑賞する価値を生み出そうとする意志や工夫が見えず、その意味でチンパンジーは芸術活動を行っていないのである。』(pp.24)

『クロマニオン人は頭骨形態の上でもDNAの上でも、私たちと同じホモ・サピエンスに含められることが明らかとなっている。(中略)これは、ヨーロッパでいえばネアンデルタール人のような在地の旧人集団は現代ヨーロッパ人の祖先ではなく、アジアでも北京原人やジャワ原人のような在地の古代型人類集団は絶滅し、私たちとは実質的につながっていないことを意味している。』(pp.24)

『おそらくアフリカにいたホモ・サピエンスの共通祖先には、芸術を生み出す潜在能力が備わっていたのであろう。そうでなければ、世界中の現代人集団が、それぞれに幻術を生み出す能力を皆持っているという明確な事実を説明することが難しくなってしまう。』(pp.24)

私には、これらの文章から二つのことが発想された。

第1は、旧石器時代から世界のあちこちで発生した様々な旧人類の文化が、文明に発展せずに絶滅し、なぜクロマニオン人の文化だけが現代文明に繋がっていったのかである。動物としての体格は、むしろネアンデルタール人のほうが逞しく見える。ここでは、その原因の一つを芸術性の取得に求めているようにも記述されているが、芸術とはなにかといった定義ははっきりとはしていない。私は、むしろこの差を、「記録を残すという習性」に求めたい。

展示では、ラスコーの壁画の目的は明示されていないのだが、古代の呪術性に求めているような記述が数箇所ある。古代遺跡に関しては、多くの場合にその製作理由を呪術性に求めるのだが、私は常に疑問を持っていた。その疑問を解くきっかけを、見つけたような気がしたのだ。

芸術ならば、暗闇の必要はない。また、古代の呪術も暗闇の必要はないだろう。むしろ、その一部でも大衆に見えなければ、呪術の意味がない。しかし、後世に記録を残すことが目的ならば、同時代人からは隠されていたほうが良い。つまり、「記録」の保全のためである。外にあったのでは、外敵や風雨に侵されてしまう。敦煌の莫高窟に隠された、数万巻の巻物のように。

「記録を残すという習性」は、人類以外の動物にはない。「残す」ことは、すべての生物に共通する本能のようなもので、子孫を残さなければ生物は絶滅する。卵生の恐竜が絶滅し、哺乳動物が生き残るような改善がすすめられた。つまり、生き残る種は、本能にも何らかの改善が加えられる。

頭脳が発達したクロマニオン人は、この「次世代に残す」という本能を、生殖以外にまで広げたことが、ネアンデルタール人に勝っていたのではないだろうか。何らかの記録があればこそ、大きな気候変動にも耐えられたのではないだろうか。

そして、文明は記録の受け継ぎによってのみ拡散し、発展する。記録の方式は、何も文字によるとは限らない。絵画でも、古墳に並べられる埴輪でもよい。秦の始皇帝が地下に残した記録は、すでに殷や周が得意とした文書ではない。銀河系に向かった地球外文明を求めた衛星も文字は運ばずに、人類文明を図で示している。

第2の文明化の要素は「分業ができること」だと感じた。ラスコー壁画の製作過程の説明の中では、「分業」という言葉が重要視されている。高いところに足場をつくり、そこに上って描く人のほかに、絵の具をつくる人と運ぶ人。ランプの灯を消さないために獣脂を補給する人。それらは、同一人では不可能なのだ。蜂や蟻の世界でも分業はあるが、それは異なる機能を持った個体なのだが、ラスコーの場合には、個々の人の能力や体格などに違いはないのであろう。

狩りをする人と料理をする人の分業とは異なる、「同一性の中での分業」になる。考えてみると、農業も工業もこの「同一性の中での分業」により、限りなく発達を続けてきたように思える。現代社会のグローバル生産にも、その姿の究極を感じる。このことは、現代科学の専門化とは異なる、むしろ正反対のシステムと考える。現代科学は、「専門家による分業」なのだ。この形式の分業は、閉ざされた文化になってしまう。例えば、原子力の専門家による原子力ムラがその例で、独特の閉ざされた文化をつくり、重大事故を起こす原因となった。文明は、万民に対して平易なものでなければ成り立たない。

さらに、現代人類の地球全域への発展は、環境が大幅に変わっても体が大きく変化しなかったことだとする説がある。動物や植物は、異なる環境(例えば熱帯と寒帯)では、その体系が異なるが、人類の変化は肌や頭髪のわずかな色の違いなどであり、小さい。このことも、広い意味での「同一性の中での分業」と考えることができる。

この「記録を残すという習性」と「同一性の中での分業」の統合は、文化の継続の中では重要ではない。文化にとって、記録と分業は必須な要素ではなく、見方によっては反対の意味を持つ。つまり、文化の真髄の伝承は記録ではなく、人から人への伝承が重要視され、同一性の中での分業ではなく伝承を受けた特定の個人または集団によって維持される。つまり、この二つの機能は、メタエンジニアリング思考の「文化の文明化へのプロセスにおける必要条件」と考えてみたいと思う。

展示の最終章は、「クロマニオン人の時代の日本列島」だった。この時代は、縄文時代の幕開け期なのだが、日本にはこのような「芸術」は発見されていない。しかし、ここでは「後期旧石器時代の日本列島とその周辺地域で独自に発達・発展した創造的活動」として、5つのことが紹介されていた。

① 世界最古の磨製石器

② 世界最古の海上運搬(往復航海)

③ 世界最古の釣り針

④ 世界最古の落とし穴

⑤ 難易度の高い航海

だそうだ。これらのことは、現代でもなお日本人の特徴を表している。これらが、日本文明の原点なのかもしれない。

(蛇足)

翻って、現代は「デジタルアーカイブ」ばやりである。しかし、このデジタルで残すということは、文明のレベルで考えると、どうも疑問を持たざるを得ない。1万年先に、我々の後輩たちは、このラスコーの壁画のように、それらから何かを新発見できるであろうか。

また、考えてみると芸術も「記録を残すという習性」の一部ではないかといった発想が生まれる。多くの芸術家は、自身の独特な考えや感じ方、想像力を記録するために制作意欲にかられるような気がしてくる。勿論、芸術家からは否定されるだろうが、メタエンジニアリング的には、そのように考えてしまう。 文化の文明化は、急激には起こらない。百年単位の期間の中で変化の波を繰り返し、徐々に次の文明に移行する。「記録を残すという習性」と「同一性の中での分業」の統合は、その期間継続されなければならない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます