有子山城 出石城の幾何学的縄張考察

長谷川博美 米原城郭講座案内です。

リンク記事の下の青文字をクリック!

◆質問者

但馬守護職 山名祐豊の有子山城

の幾何学縄張ビイスタを御教示を

御願い申し上げます。

◆長谷川

本丸は2の

放射測量起点ビイスタが読み取れます。

千畳敷は1の

放射測量起点ビイスタが読み取れます。

◆長谷川

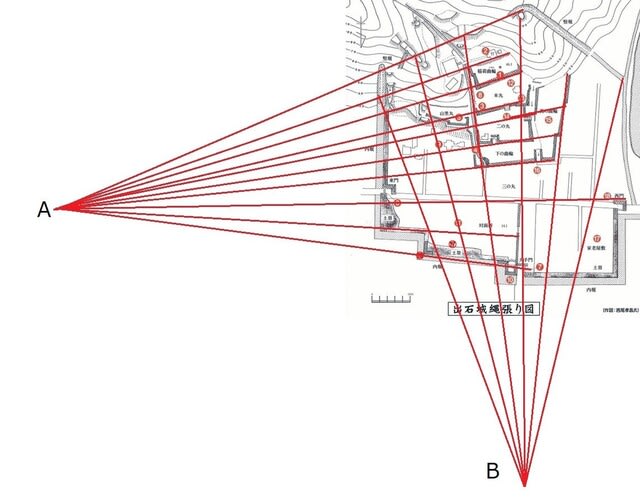

また別方向から

A の放射測量起点ビイスタが読み取れます。

B の測量起点も同じくです。

AとBのビイスタ起点は堀切竪堀の配置をも

規定する縄張腺となっています。

◆初訪問者

城郭ビイスタって何の事だが全く

解りません。先輩も教えてくれず

書籍を読んでも解りません!

◆長谷川

この様二カ所の測量起点存在す

る例をWビイスタと私は呼称し

ています。

◆反論者

ビイスタなど存在しない絶対に

ビイスタ動画を見ては駄目だ!

◆長谷川

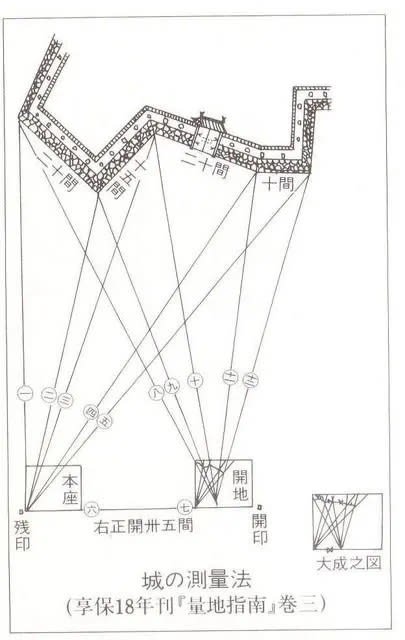

そんな事を言われても享保年間には

Wビイスタで城の測量をしてました。

◆長谷川

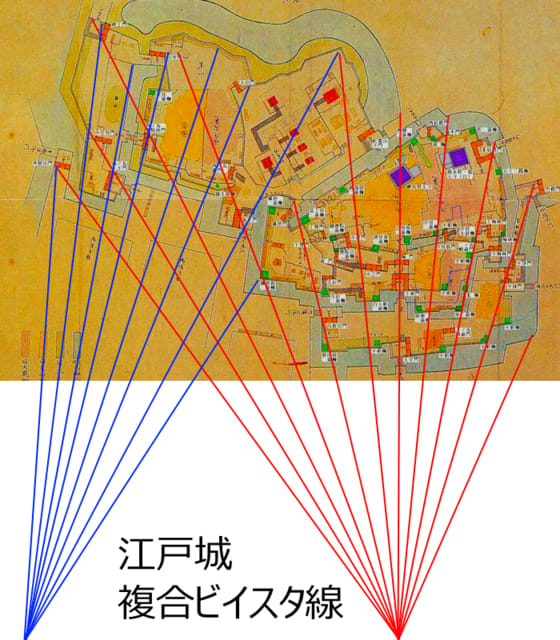

また徳川幕府の江戸城本丸も

西の丸もWビイスタなのです。

◆対談者

昭和平成と歴史が流れましたね

パソコン、スマホと今使います。

城郭ビイスタ論は令和の城郭論

ウイッキペデイアより引用

有子山城(ありこやまじょう)は、兵庫県豊岡市出石(但馬国)にある日本の城(山城)跡。此隅山城跡と合わせて「山名氏城跡」として国の史跡に指定されている[1]。

歴史[編集]

但馬守護所[編集]

天正2年(1574年)、山名祐豊が築城したとされる[2]。一時、六分一殿として知られた山名氏は元来此隅山城を居城としていたが、永禄12年(1569年)、織田信長配下の羽柴秀吉の攻撃を受け落城したため、有子山に城が築かれた[1]。 落城した此隅山が「子盗み」を連想させることから、別の名前であったこの城を「有り子」と名付けられたと言われる[要出典]。山名氏分家の鳥取城と同じく、山頂付近は天守(詰の城)とされ、山麓に平常時住まいする居館および郭(但馬守護所)が設けられた。 しかし、天正8年(1580年)、山名堯熙の時、再び羽柴秀吉の攻撃を受け、城は落城した。

織豊時代[編集]

以後、羽柴長秀、青木秀以、前野長康、小出吉政が城主となる[2]。 関ヶ原の戦い後の慶長9年(1604年)、小出吉英が山麓の館および郭のみを出石城として建築し、山頂部分の有子山城を廃城にしたと幕府に届け出た[要出典]。

◆質問者

麓の出石城にもビイスタ工法を

使っているのでしょぅか?

◆長谷川

比較研究論と言って別の城の

ビイスタの例も紹介致します

越前福井城は重複型ビイスタ。

◆長谷川

出石城も側面から放射状に縄張

しています。これビイスタです。

ピタッと理論的に適合致します。

◆長谷川

大手方面からもビイスタが存在し

これを重複型ビイスタと言います。

◆一般者

すごいね!長谷川さんと言う

城郭研究は令和のスマホだ!

こんな歴史城郭講座何処で

長谷川先生はされています?

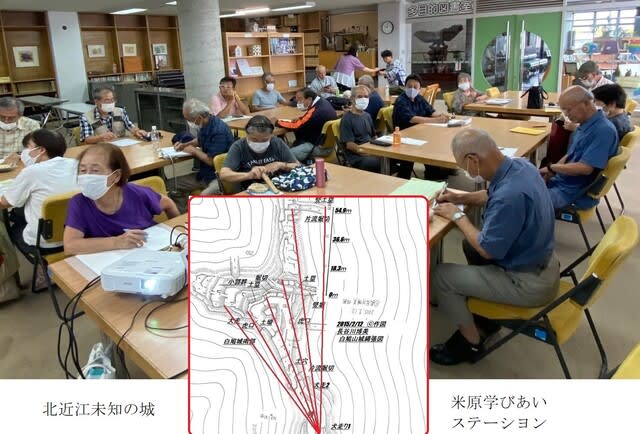

◆長谷川

私は人気がない講師なので講座が

中止や不成立になった不人気者!

要するに社会から捨てられた世捨

人の様な存在でしたが米原町民の

方が長谷川先生を推薦すると言う

声が掛り三ジリジリと少しずつで

はありますが長浜、彦根、大津や

名古屋、岐阜からも講座に参加を

される人があり深く感謝してます。

世の中捨てる神もあれば拾う神も

ある、路傍に捨てられた石こそが

私だったのですよ。次回は下記に

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます