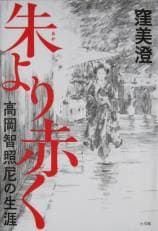

副題にあるとおり、この小説は髙岡智照尼の生涯について、史実を元にフィクションとして描き出された小説。「きらら」(2020年6月号~同10月号)に連載されたものを改稿し、2022年1月に単行本が刊行された。

本著者の作品は初めて読む。タイトル副題の「髙岡智照尼」という名前が記憶の隅にあったことがその契機だった。本書には一切出て来ないが、読了後に少しネット検索してみて、髙岡智照尼が京都洛北の祇王寺を復興された庵主だったということがわかった。かなり以前に祇王寺を探訪したことがあるので、この名前を断片的に記憶していたようだ。

調べてみて後知恵として知ったことであるが、2021年に死去された瀬戸内寂聴さんが、瀬戸内晴美の時代に書かれた『女徳』の主人公のモデルがこの髙岡智照尼だそうである。『女徳』は読んでいないので、本書を読み逆にこの小説に興味を持ち始めている。

史実を踏まえたフィクションなのでこの小説の登場人物はほぼ仮名の設定になっている。インターネット情報を後で読むと、史実に基づく故に、事実と対応関係にある人物を推測できる部分もある。事実とフィクションの狭間がどこなのか・・・・そんなところも推測してみたくなる。奥書を読むと、髙岡智照尼は、自伝を出版されている。こちらにも関心が出て来た。

いずれにしても、史実情報の空隙を著者の思いと想像力が巧みに織り交ぜられて本書ができあがっているのだろうと思う。

みつは12歳の時に父親に騙されて大阪の芸妓置屋(横田屋)に売られる。この時からみつの人生は予測のできない展開となる。大阪では舞妓「菜乃葉(なのは)」の時代。衝撃的な事を引き起こし14歳の時、東京・新橋の新富家に売られる。そこで、半玉「琴葉」としてスタートし、後に芸妓となり、東京で活躍する。しかし、再び大阪南地に舞い戻る羽目に。その後、北浜の相場師、松田道造と結婚し、一人の男の妻として大正9年4月に渡米する。滞米中に夫の本性が露呈する。夫に相手にされないみつは、夫の了解を得て英語を修得しようと学校に通い出す。そこで知り合った生徒の一人イルムガルドという年下の少女との関係が生まれていく。だが9カ月後には帰国することになる。みつと松田の関係は修復不可能な状態に。帰国後、夫が映画会社の重役でもあったことから、大正13年12月には、女優として映画にデビューする立場に立たされる。みつは離婚したくても、夫は拒否し、平然と暴力を振う、家庭内に閉じ込める・・・・そんな生活が続く。やっと離婚でき、松田の拘束から開放されると、みつは自活するための糧の問題に直面する。大部屋女優となり、後に文筆の世界に身を置く。故郷の奈良に隠棲するようになると、尼になりたいという気持ちが芽生えて行く。38歳の時に、遂に尼となる。「亮弘坊智照」の法名を授けられた。本書は受戒する時点の描写で終わる。髙岡智照尼が誕生するまでの、みつの波乱万丈の半生がえがき出されていく。

本書は5章構成である。みつ自身が第一人称で己の半生を回想するという形式で本文が叙述されていく。

<第一章 Nine-fingered girl」

なぜ、横文字の見出しなのか。舞妓見習いとして12歳でお茶屋に売られたみつは「菜乃葉」と名乗り、座敷に出るようになる。当時の花柳界の実情が描かれる。菜乃葉は思いつめて14歳の時に小指を切り落とすという行動をとる。その衝撃は大阪の色街を駆け巡り、新聞記事にもなる。その話題が海外には章見出しの語句で報道されたそうだ。そこまでに至る菜乃葉の心情の動きが読ませところである。

<第二章 プロマイドの少女>

明治44年5月に大阪から東京へ。新橋・新富家の沙也香姉さんから最初に言われた仕事が肖像写真を撮ること。プロマイド写真である。美人であることと小指を切ったという好奇さが大きく人気を高めていく。忙しいほどお座敷がかかる生活が始まる。意にそまぬことも多い。しかし、沙也香姉さんは琴葉に「芸妓稼業は苦界のつとめって言うだろう」(p76)と言う。

東京時代の様子が、一人称で語られていく。半玉を終えて芸妓として一本立ちする時の費用を長嶋さんが負担したという。この人だけが琴葉にとり思いを寄せられる男性だった。だが、それが突然終わりを告げるときが来た。琴葉の切ない思いが溢れていて切ない。

<第三章 女と女>

新橋の座敷で琴葉の前に現れた数名の男のことを回想していく。まず大村欽一。そして佐藤恒作。佐藤との関係が、琴葉が大阪南地に舞い戻る契機になる。そこで北浜の相場師、松田道造が登場する。彼がみつの運命を再び大きく変えていく。

そして、みつにはアメリカでの女と女の出会いが生まれる。それまでの花柳界に足を向けた男たちとの関わりとの対比を独白する。「・・・・早くその時間が終わらないかと、私は嘘の言葉を口にしながら、ただ耐えているだけでした。体の悦びをイルムガルドが初めて私に与えてくれたのです。・・・・」(p132)と。

<第四章 スクリーンの女>

イルムガムルドとの別れ。日本への帰国。帰国すれば離婚すると言っていた松田が、帰国後はそれを反故にする。逆にみつに対して一層の拘束と暴力を振るう。一方で映画にも出させられることになる。「おまえを自由になんかさせへんで。一生飼い殺しにしたる!」(p178)みつは苦境にあえぐ。隙をとらえて逃亡を試みる。さらに自殺をもはかる。

みつの主体性を一切認めないという帰国後に始まった状況は、みつが花柳界に投げ込まれた状況とは別の次元で、耐えがたい最悪の状況になる。その顛末が綴られていく。

こんな身勝手な男もいるのかと、腹立たしさが湧き起こる。その一方で、そんな男もいることだろうな・・・・と思う。悲劇!

<第五章 髪を断つ女>

松田の仕事の失敗が、みつにとっては離婚の成立となるのだが、それは一方で、自立していかねばならない、生活資金を自ら得なければならないという問題にみつが直面することを意味する。彼女は生活のために何をしたか。その経緯が語られる。そのプロセスで、尼になりたいという願望が固まっていく。

このストーリー、髪を断ち法名「智照」を授けられた時点で終わる。

ネット検索で得た情報によれば、久米寺で得度して法名「智照」を授かったことは事実のままである。一方で、本名は髙岡たつ子(辰子)。大阪で舞妓の時代は千代葉、東京で芸妓の時代は照葉と名乗ったという。つまり、この作品は主人公の名を含め人名も仮名に撤したフィクションになっている。史実とフィクションの狭間は何処に・・・・そんな興味も抱きたくなる。

一人の女性の波乱万丈で壮絶ともいえる半生が一人称による回想として鮮やかに描きあげらられている。己を見つめつづける芯の強い人だったのだな・・・・・と思う。

ご一読ありがとうございます。

本書に関連する事項を少しネット検索してみた。一覧にしておきたい。

髙岡智照 :ウィキペディア

高岡智照 :「コトバンク」

TERUHA :「flickr」 ⇒ 照葉のポストカードコレクション

祇王寺 ホームページ

祇王寺 :ウィキペディア

久米寺 :ウィキペディア

久米寺 :「かしはら探訪ナビ」

南都春日山 不空院 ホームページ

岩船寺 ホームページ

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

本著者の作品は初めて読む。タイトル副題の「髙岡智照尼」という名前が記憶の隅にあったことがその契機だった。本書には一切出て来ないが、読了後に少しネット検索してみて、髙岡智照尼が京都洛北の祇王寺を復興された庵主だったということがわかった。かなり以前に祇王寺を探訪したことがあるので、この名前を断片的に記憶していたようだ。

調べてみて後知恵として知ったことであるが、2021年に死去された瀬戸内寂聴さんが、瀬戸内晴美の時代に書かれた『女徳』の主人公のモデルがこの髙岡智照尼だそうである。『女徳』は読んでいないので、本書を読み逆にこの小説に興味を持ち始めている。

史実を踏まえたフィクションなのでこの小説の登場人物はほぼ仮名の設定になっている。インターネット情報を後で読むと、史実に基づく故に、事実と対応関係にある人物を推測できる部分もある。事実とフィクションの狭間がどこなのか・・・・そんなところも推測してみたくなる。奥書を読むと、髙岡智照尼は、自伝を出版されている。こちらにも関心が出て来た。

いずれにしても、史実情報の空隙を著者の思いと想像力が巧みに織り交ぜられて本書ができあがっているのだろうと思う。

みつは12歳の時に父親に騙されて大阪の芸妓置屋(横田屋)に売られる。この時からみつの人生は予測のできない展開となる。大阪では舞妓「菜乃葉(なのは)」の時代。衝撃的な事を引き起こし14歳の時、東京・新橋の新富家に売られる。そこで、半玉「琴葉」としてスタートし、後に芸妓となり、東京で活躍する。しかし、再び大阪南地に舞い戻る羽目に。その後、北浜の相場師、松田道造と結婚し、一人の男の妻として大正9年4月に渡米する。滞米中に夫の本性が露呈する。夫に相手にされないみつは、夫の了解を得て英語を修得しようと学校に通い出す。そこで知り合った生徒の一人イルムガルドという年下の少女との関係が生まれていく。だが9カ月後には帰国することになる。みつと松田の関係は修復不可能な状態に。帰国後、夫が映画会社の重役でもあったことから、大正13年12月には、女優として映画にデビューする立場に立たされる。みつは離婚したくても、夫は拒否し、平然と暴力を振う、家庭内に閉じ込める・・・・そんな生活が続く。やっと離婚でき、松田の拘束から開放されると、みつは自活するための糧の問題に直面する。大部屋女優となり、後に文筆の世界に身を置く。故郷の奈良に隠棲するようになると、尼になりたいという気持ちが芽生えて行く。38歳の時に、遂に尼となる。「亮弘坊智照」の法名を授けられた。本書は受戒する時点の描写で終わる。髙岡智照尼が誕生するまでの、みつの波乱万丈の半生がえがき出されていく。

本書は5章構成である。みつ自身が第一人称で己の半生を回想するという形式で本文が叙述されていく。

<第一章 Nine-fingered girl」

なぜ、横文字の見出しなのか。舞妓見習いとして12歳でお茶屋に売られたみつは「菜乃葉」と名乗り、座敷に出るようになる。当時の花柳界の実情が描かれる。菜乃葉は思いつめて14歳の時に小指を切り落とすという行動をとる。その衝撃は大阪の色街を駆け巡り、新聞記事にもなる。その話題が海外には章見出しの語句で報道されたそうだ。そこまでに至る菜乃葉の心情の動きが読ませところである。

<第二章 プロマイドの少女>

明治44年5月に大阪から東京へ。新橋・新富家の沙也香姉さんから最初に言われた仕事が肖像写真を撮ること。プロマイド写真である。美人であることと小指を切ったという好奇さが大きく人気を高めていく。忙しいほどお座敷がかかる生活が始まる。意にそまぬことも多い。しかし、沙也香姉さんは琴葉に「芸妓稼業は苦界のつとめって言うだろう」(p76)と言う。

東京時代の様子が、一人称で語られていく。半玉を終えて芸妓として一本立ちする時の費用を長嶋さんが負担したという。この人だけが琴葉にとり思いを寄せられる男性だった。だが、それが突然終わりを告げるときが来た。琴葉の切ない思いが溢れていて切ない。

<第三章 女と女>

新橋の座敷で琴葉の前に現れた数名の男のことを回想していく。まず大村欽一。そして佐藤恒作。佐藤との関係が、琴葉が大阪南地に舞い戻る契機になる。そこで北浜の相場師、松田道造が登場する。彼がみつの運命を再び大きく変えていく。

そして、みつにはアメリカでの女と女の出会いが生まれる。それまでの花柳界に足を向けた男たちとの関わりとの対比を独白する。「・・・・早くその時間が終わらないかと、私は嘘の言葉を口にしながら、ただ耐えているだけでした。体の悦びをイルムガルドが初めて私に与えてくれたのです。・・・・」(p132)と。

<第四章 スクリーンの女>

イルムガムルドとの別れ。日本への帰国。帰国すれば離婚すると言っていた松田が、帰国後はそれを反故にする。逆にみつに対して一層の拘束と暴力を振るう。一方で映画にも出させられることになる。「おまえを自由になんかさせへんで。一生飼い殺しにしたる!」(p178)みつは苦境にあえぐ。隙をとらえて逃亡を試みる。さらに自殺をもはかる。

みつの主体性を一切認めないという帰国後に始まった状況は、みつが花柳界に投げ込まれた状況とは別の次元で、耐えがたい最悪の状況になる。その顛末が綴られていく。

こんな身勝手な男もいるのかと、腹立たしさが湧き起こる。その一方で、そんな男もいることだろうな・・・・と思う。悲劇!

<第五章 髪を断つ女>

松田の仕事の失敗が、みつにとっては離婚の成立となるのだが、それは一方で、自立していかねばならない、生活資金を自ら得なければならないという問題にみつが直面することを意味する。彼女は生活のために何をしたか。その経緯が語られる。そのプロセスで、尼になりたいという願望が固まっていく。

このストーリー、髪を断ち法名「智照」を授けられた時点で終わる。

ネット検索で得た情報によれば、久米寺で得度して法名「智照」を授かったことは事実のままである。一方で、本名は髙岡たつ子(辰子)。大阪で舞妓の時代は千代葉、東京で芸妓の時代は照葉と名乗ったという。つまり、この作品は主人公の名を含め人名も仮名に撤したフィクションになっている。史実とフィクションの狭間は何処に・・・・そんな興味も抱きたくなる。

一人の女性の波乱万丈で壮絶ともいえる半生が一人称による回想として鮮やかに描きあげらられている。己を見つめつづける芯の強い人だったのだな・・・・・と思う。

ご一読ありがとうございます。

本書に関連する事項を少しネット検索してみた。一覧にしておきたい。

髙岡智照 :ウィキペディア

高岡智照 :「コトバンク」

TERUHA :「flickr」 ⇒ 照葉のポストカードコレクション

祇王寺 ホームページ

祇王寺 :ウィキペディア

久米寺 :ウィキペディア

久米寺 :「かしはら探訪ナビ」

南都春日山 不空院 ホームページ

岩船寺 ホームページ

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)