■【あたりまえ経営のすすめ】2部 管理編2-28 プロ管理職のリーダーシップ 部下のタイプ別リーダーシップの取り方

多様化の時代になり、ホンモノ智恵が求められる昨今です。

世の中には、「専門家」とか「プロ」と呼ばれる人が多数いらっしゃいます。

ところが、残念なことに、その大半というのが、「エセ専門家」「エセプロ」なのです。

管理職も、“真”のプロ管理職にならなければなりません。

ホンモノのプロ、要は「“真”のプロ」とは、どの様な人を指すのでしょうか。

エセプロの多くは、「あたり前のことが、あたり前にできる」ということを軽視しています。

「今の時代、最新の経営理論に基づく経営が重要である」と「あたり前」を蔑視をしている人もいるほどです。

では、「あたり前」とは、なんでしょうか?

「“真”のあたり前」を知らずして、あたり前を軽視して欲しくないですね。

あたり前は、その辺に転がっているのではなく、「あたり前は創るもの」です。

1970年代から、半世紀近くの経営コンサルタント経験から、最善の策ではないにしても、ベターな策を講じるための智恵をご紹介してまいります。

■ 2部 【管理編】 プロの管理職のあり方

本シリーズは、経営士・コンサルタントなどの経営専門業・士業の先生方を対象として、第1部の【経営編】をお送りしてきました。しかし、その内容は、視点を変えれば経営者・管理職のためのお話でもあります。ビジネス界においては、フレキシブルな視点の持ち方をできる人が高く評価されるのです。

筆者は、経営コンサルタントという仕事柄、しばしば管理職研修も実施してきました。その時に、必ずといって問うことは、「管理とは何でしょうか?」ということです。

管理職の皆さんは、よく勉強していて、私より立派な回答が返ってきます。

「では、それをどの様に実務に活かしていらっしゃいますか」と問いますと、期待するような回答が返ってきません。

難しいことを勉強しすぎているのではないでしょうか。知識と実務が乖離していますと、せっかくの知識が知恵として活かせません。

管理職として、「あたりまえ」なことが、実務で行われているのかどうか、謙虚に自分自身を見ることも大切なのではないでしょうか。

管理職は、「管理とは何か」「温かい管理」を正しく理解しなければ、部下からも、上司からも、社会からも正しく評価されません。

温かい管理とは https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/e/8b7833c2ebc019660a3813e9dedbf92f

ここでは、管理職なら誰もが知っているようなことを整理してみました。

知識としてはご存知のことでしょうが、それを実務に活かすにはどうしたらよいのかを考えてくださる契機となると幸いです。

■ 第2部2章 プロ管理職のリーダーシップ

私達は、ひとりでは生きていくことはできません。社会や組織に所属して、他の人と共に力をあわせることが、近道といえます。そこに求められるのが、「リーダーシップ」です。

管理職だけではなく、ビジネスパーソンにはリーダーシップを取れることが、成功への近道であり、自己実現には不可欠といっても過言ではありません。では、ビジネス界におけるリーダーシップとはどのようなものなのでしょうか。原点に戻って、再度考え、新たな気持ちでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

■ 2-28 部下のタイプ別リーダーシップの取り方

管理職がリーダーシップをとって、業務推進を行う場合に、部下やメンバーの性格や経験など、彼等のパーソナリティに応じた対応をすることにより、効果に差が出てきます。

ここでは、営業パーソンを例に、仕事のやり方から営業パーソンのタイプ分類方法をご紹介し、その分類に応じたアドバイスや部下指導を行うことに利用していただければ幸いです。

営業パーソンというのは、基本的には外に出ていますので、報告は不可欠です。その報告書であります、日報をベースに、部下をタイプ別に分類して、リーダーシップを発揮することを、長年、経営コンサルタントとしてやってきました。

まず、業績という観点で、業績を上げているかどうかというように分類します。

以下の説明は、その分類の中で、業績を上げている営業パーソンを中心にロジックツリーでご紹介したのが、図にあります通りです。

成績の良い人を「挑戦性」という視点でみて、その指標が高いか低いかで分類します。業績は、そこそこ上げていますが、挑戦性が低いという分類となり、私は、この様な営業パーソンを「能力出し惜しみタイプ」と呼んでいます。この様なタイプの人は、仕事のしかたを変えるだけで、素晴らしい営業パーソンに変身できる可能性があります。

月次の計画・目標が提出されましたら、それをベースにじっくりと話し合いをし、月度末に自己採点させる基準も計画書に追記させます。日常活動におきましては、終業前に、翌日のスケジュールを確認します。そして、翌日の報告を受けるときに、そのスケジュール通り行動したのかどうかのチェックをします。また、その結果がどうであったのか、今後の見通しはどうかを、営業日報に追記させます。日報や計画書への追記事項も、その後の報連相の際に必ずチェックをするようにして行きますと、もともと能力を持っている人に多いタイプのために、業績が目に見えて向上して行くでしょう。

挑戦性指標が高い人は、我武者羅に突っ走ってしまう人がいますので、安全性感覚という視点で、営業パーソンを分類しています。この指標が高い人は、挑戦性も高く、安全性も重視するタイプです。彼等が、計画的に行動しますと業績が向上して行きますので、計画性があるか否かで分類します。

この分類で、計画性が高いと評価された人は、優秀な人が多いですので、私は「幹部候補生」という分類名を付けています。

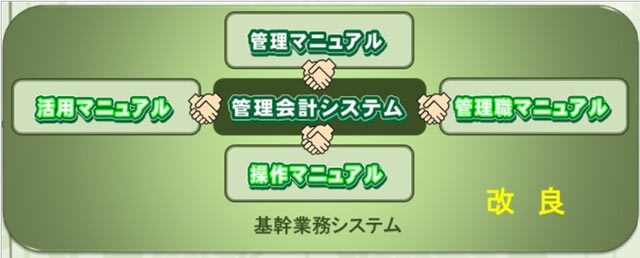

計画性が低い場合には、管理会計的な分析を用いて、分類を進めてみます。

訪問件数は、営業パーソンのタイプを知るのに重要な指標です。一日の訪問件数が多い場合には、さらに一訪問当たりの投入時間の長さを比較します。訪問件数も多く、時間投入も長い場合には、かなりハードな営業活動をしていることになり、その努力を高く評価すべきです。

それらの営業パーソンが新規顧客開拓に力を入れているなど、将来の課題にも取り組んでいる場合には「準幹部候補生」と見て良いでしょう。新規顧客開拓など、将来への布石を打たない人の多くは、ベテランといわれる営業パーソンに多いです。その視点でのアドバイスなどに力点を置きますと、もともと、営業パーソンとして良いものを持っていますから、業績が改善されて行くでしょう。

この様に、営業パーソンを”品定め”する観点で分類して行きますと、どの様な長所・短所を持っているのかが見えてきますので、アドバイスの重点が見えてきます。あとは、温かい管理の手法を用いて行きますと、営業パーソンは成長して行くでしょう。(当該項をご参照ください)

部下やメンバーが、自己管理ができるようになり、自律してきますと、成長への変化が見てきます。やがて、自律的に、あるいは彼等が主体性をもって、リーダーを支援し、組織に貢献するようになってきますと、リーダーシップを発揮した証左としてみることができ、リーダー自身の励みにもなります。

すなわちリーダーシップというのは、適切にそれが行使されますと組織が強化され、計画の達成率が改善され、経営理念や経営計画などの実現性が高くなって行くのです。

<続く>

■【あたりまえ経営のすすめ】 バックナンバー

あたり前の重要性を知る ←クリック

■【プロの心構え】 バックナンバー

プロとして、いかに思考すべきか ←クリック