「もうひとつ まちげえとるところが あるんじゃがなあ・・」と、彼からのご指摘がありました。それが「天宝十歳の七月七日の朝方」という私のブログです。

彼は言います。

「七夕の話は、もともと、中国にあった話じゃけえ・・・」と。

その話は、

『 昔々、中国の瓊<ケイ>という国に、「遊子・伯陽」という夫婦がおったんじゃが、妻の伯陽は九十九才で死んでしもうてのう。夫の遊子はものすごうつろうなって、昔、二人で、なかように見たお月さまを、めえにち めえにち 見上げて暮らしょうたんじゃ。すると、ある晩のことじゃったそうな。その大空をなあ、どげえになっとんか わからんのじゃが 妻の伯陽が カササギに乗ってとびょうるんじゃ。「おーい」とよんだのじゃが、伯陽は知らん顔して そのまんま どけえか 飛んで行ってしもうたんじゃ。 そうこうしておるうちにのう その伯陽も百三歳で死んでしもうてのう せえから 天に上がり星と成って 烏にのって 伯陽をおいかけたんじゃと。でも、追いかけたんじゃが 二人のなけえ 天の川がじゃまあしてしもうて、おいつけんのんじゃ、でも、七月七日にはのう その天の川の邪魔者「帝釈<タイシャク>」が どけえかいってしもうて おらんけえ 二人はデートすることができるんじゃ。それを仲立ちしたんが、伯陽が乗っていた「カササギ」で、その羽を延ばして橋にして遊子を渡らせてあげたんじゃ。 』 と。

「こげえな話からでも分かるようにな、玄宗と楊貴妃が、この七月七日長生殿で話したのは、おめえがゆうように 「明け方」ではありゃあせんのじゃ。そうじゃ、百人一首の「家持」の歌にある

「かささぎの渡せる橋におく霜の 白きを見れば夜ぞ更けにけり」

にもあるんじゃが、二人がその永遠なる愛を誓いおうたんは、「夜ぞ更けにけり」の真夜中の頃じゃったんじゃ。明け方じゃあねんじゃ」 と。

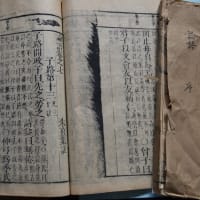

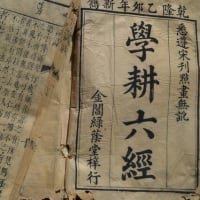

本当に、毎度毎度、ご丁寧な事です。感謝することしきりです。いわれて、よく「古文前集」を見ると、「天宝十歳明皇憑楊妃肩」と書かれており、「明皇」とは玄宗皇帝を云っている言葉ということがよく分かります。「知らないということは畏れも羞じもなんのその」、そのものだということを、八十になってしきりに痛感しております。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます