前回の続きです…

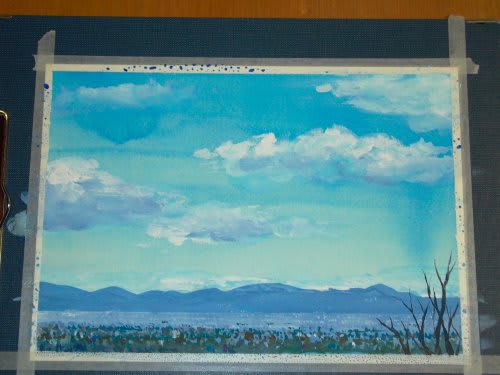

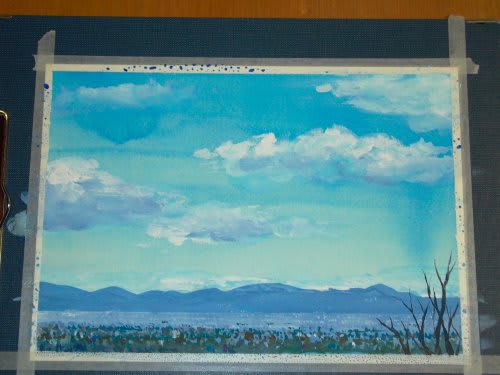

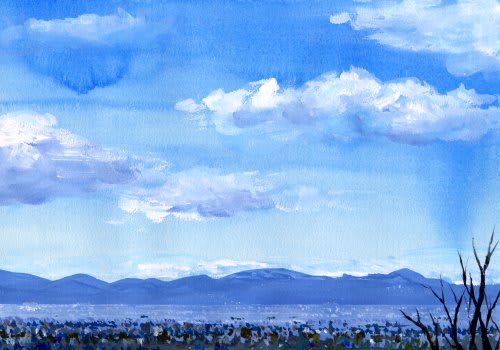

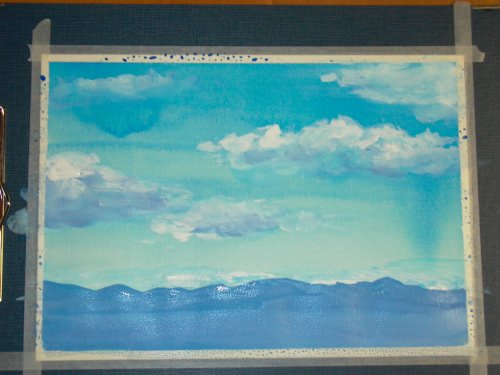

山の麓に白っぽい色を塗って街並みを作ってみます。

一応、手稲連峰と札幌の街の遠望というつもりです。

勝手な想像で描いているので実際の風景とは違うでしょうが、小学校の遠足で見た風景の印象などを思い出しながら描いています。

パレットに黄色の絵の具を出して、いままで使っていた色に混ぜます。

青・白・赤・黄色の4色の絵の具が混ざっていますが、完全には混ぜていないので、色々な色が出来ているのがお分かりでしょうか。

色々な色を適当にちりばめて、街の遠景っぽくします。

わたしのらくがきは、だいたいが「~っぽい」とか「適当に」などという言葉で済ませてしまうような単純な物です。

高所からの展望という設定なので、よりそれらしい感じを出すために、手前(右下)に木を描いてみました。

同時にまだ木の芽が出ていない北国の春の季節感の演出にもなっています。

これでらくがき終了です。

今回は4色の絵の具と筆1本を使いました。

わたしはいつも使う絵の具の色数は少なめで筆は1本しか使いません。

もちろん、たくさんの色数の絵の具や様々な種類の筆を使って描くのも自由です。

「絵の描き方」に関するご要望が多いので、たまにこうして記事に書いたりしていますが、本当は「絵の描き方」というものはありません。

わたしは「絵の描き方」を知識として知っているのではありません。

頭の中に思い浮かんだ絵を自分の技量の範囲内で紙の上に表現するにはどうしたら良いか、いつも自分なりに考えて、その場で思いついた手順で描いているだけです。

思いついた手順が、必ずしも思い通りの結果を生むわけではありません。

むしろ思い通りに行かない方が多いです。

けれども、その思わぬ結果に遭遇することが面白い経験であり、次のらくがきへのあたらしい道を切り開いてゆくのです。

おわり

山の麓に白っぽい色を塗って街並みを作ってみます。

一応、手稲連峰と札幌の街の遠望というつもりです。

勝手な想像で描いているので実際の風景とは違うでしょうが、小学校の遠足で見た風景の印象などを思い出しながら描いています。

パレットに黄色の絵の具を出して、いままで使っていた色に混ぜます。

青・白・赤・黄色の4色の絵の具が混ざっていますが、完全には混ぜていないので、色々な色が出来ているのがお分かりでしょうか。

色々な色を適当にちりばめて、街の遠景っぽくします。

わたしのらくがきは、だいたいが「~っぽい」とか「適当に」などという言葉で済ませてしまうような単純な物です。

高所からの展望という設定なので、よりそれらしい感じを出すために、手前(右下)に木を描いてみました。

同時にまだ木の芽が出ていない北国の春の季節感の演出にもなっています。

これでらくがき終了です。

今回は4色の絵の具と筆1本を使いました。

わたしはいつも使う絵の具の色数は少なめで筆は1本しか使いません。

もちろん、たくさんの色数の絵の具や様々な種類の筆を使って描くのも自由です。

「絵の描き方」に関するご要望が多いので、たまにこうして記事に書いたりしていますが、本当は「絵の描き方」というものはありません。

わたしは「絵の描き方」を知識として知っているのではありません。

頭の中に思い浮かんだ絵を自分の技量の範囲内で紙の上に表現するにはどうしたら良いか、いつも自分なりに考えて、その場で思いついた手順で描いているだけです。

思いついた手順が、必ずしも思い通りの結果を生むわけではありません。

むしろ思い通りに行かない方が多いです。

けれども、その思わぬ結果に遭遇することが面白い経験であり、次のらくがきへのあたらしい道を切り開いてゆくのです。

おわり

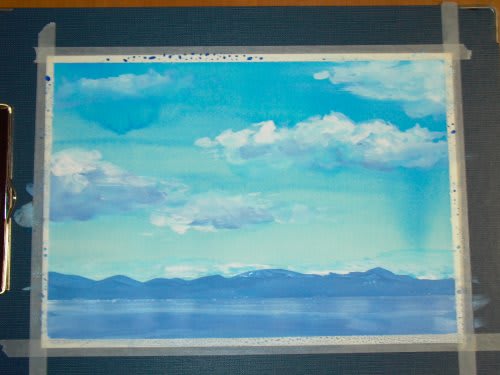

前回のつづきです…

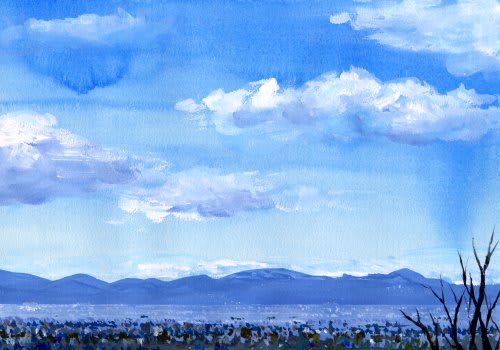

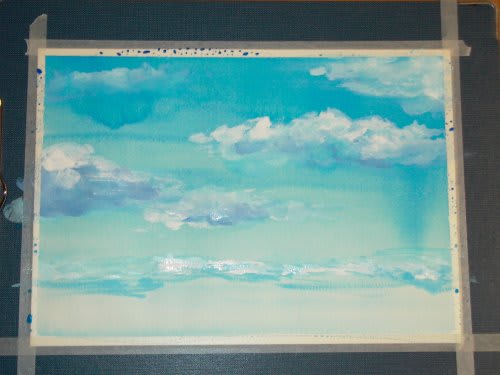

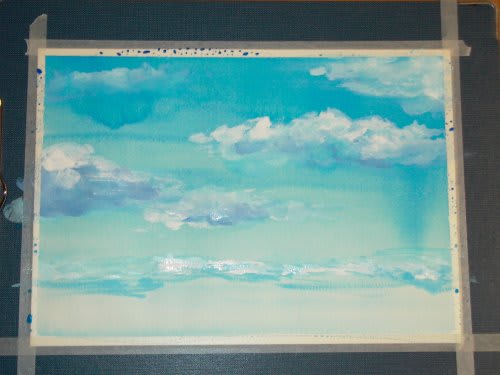

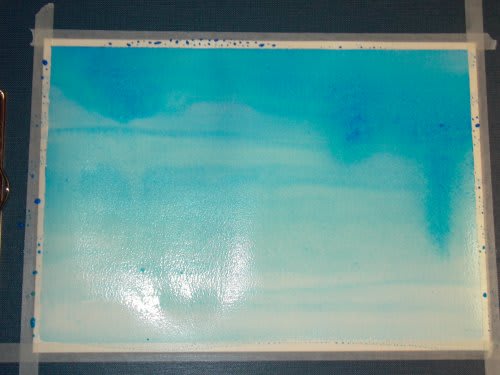

ここまで使った絵の具はは青一色でしたが、次はパレットに白を追加してみます。

白い絵の具で雲を描いてみます。ここでは水で溶かずに絵の具の原液のまま塗っています。水彩絵の具というのは水に溶ける絵の具と言うだけで、必ず水に溶かさなければならないと言うことではありません。

雲の形は決まっているわけではないので、好きな形に描きます。

空の青を塗るのに使った筆をそのまま使っているので、白色に青が混じったりしますが、むしろその方が自然な雲っぽく見えます。

さらに赤色の絵の具も使ってみます。

すでに使った青・白の混合絵の具に赤色をごく少量隠し味に加えて混ぜます。

その色を雲の影の部分に塗ります。

どういう色を使うかというのはその人の感性次第ですから、わたしと同じ色を使う必要はありません。

さらに同じ色で下の方に遠くの山並みを描いてみます。

山の形も適当に。

透明水彩と違って、上に塗り重ねると下に塗ってある色が隠れてしまうので、油絵っぽいところもあるかもしれません。

次回につづく…

ここまで使った絵の具はは青一色でしたが、次はパレットに白を追加してみます。

白い絵の具で雲を描いてみます。ここでは水で溶かずに絵の具の原液のまま塗っています。水彩絵の具というのは水に溶ける絵の具と言うだけで、必ず水に溶かさなければならないと言うことではありません。

雲の形は決まっているわけではないので、好きな形に描きます。

空の青を塗るのに使った筆をそのまま使っているので、白色に青が混じったりしますが、むしろその方が自然な雲っぽく見えます。

さらに赤色の絵の具も使ってみます。

すでに使った青・白の混合絵の具に赤色をごく少量隠し味に加えて混ぜます。

その色を雲の影の部分に塗ります。

どういう色を使うかというのはその人の感性次第ですから、わたしと同じ色を使う必要はありません。

さらに同じ色で下の方に遠くの山並みを描いてみます。

山の形も適当に。

透明水彩と違って、上に塗り重ねると下に塗ってある色が隠れてしまうので、油絵っぽいところもあるかもしれません。

次回につづく…

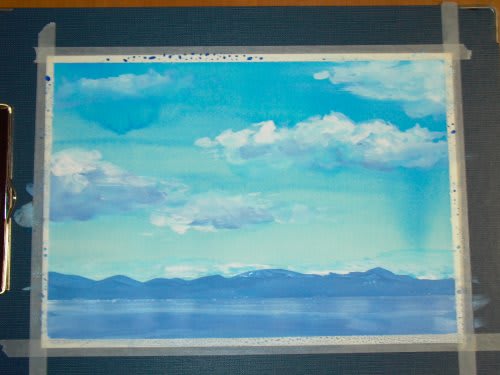

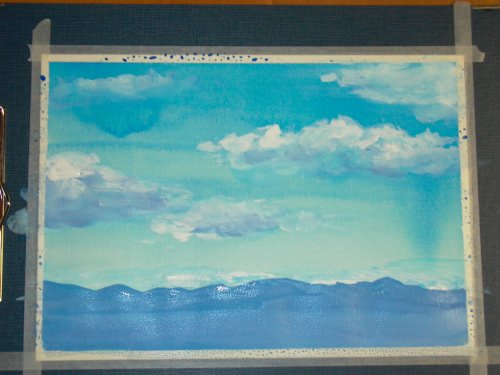

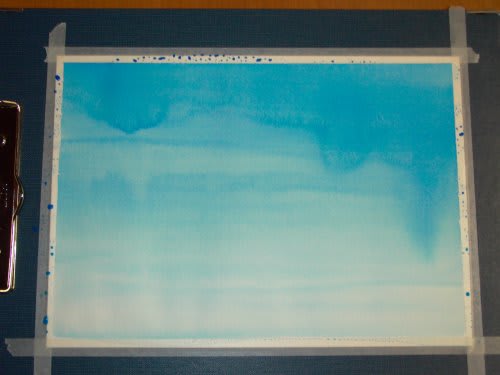

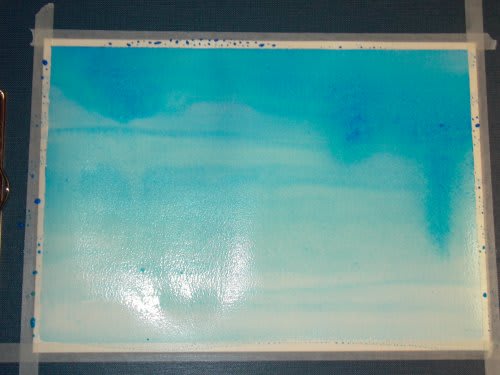

前回の続きです…

いつも使っている筆は毛が柔らかいのですが、この筆は「コシが強い」というのが売りなだけあって、けっこう丈夫そうです。

使うのが初めての筆ですが、いきなり描き始めて大丈夫かな?

らくがき遊びなので、失敗は気にしません。

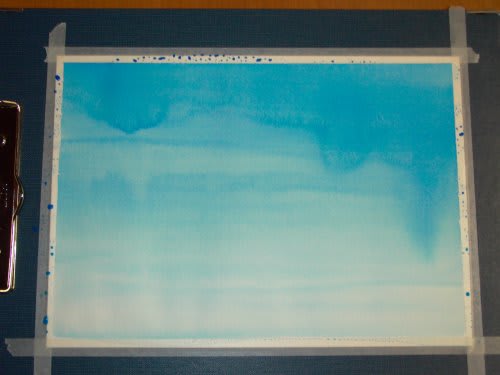

紙はスケッチブックから一枚はぎ取って画板に貼っておきます。

今回はテープで貼ってますが、木の板に画鋲で留めても良いですし、どうするのも自由です。

初めて水彩で描いてみようと言う人は、画板に貼らずに描いてみると良いでしょう。描いているうちに紙が丸まってきて描きにくいことを体験すれば、どうすれば良いか自分で考えて工夫するはずです。

パレットに使う色の絵の具を出します。あらかじめ全色出しておく必要はありません。使うときに使う分だけ出す方が無駄がありません。

子どもの頃の体験だと、残った絵の具は次に使うときにはカチカチに固まって使えませんでした。今の絵の具も同じかどうかわかりませんが…

それと昔の絵の具のチューブはアルミか何かの金属製でしたが、今の絵の具はポリチューブで、扱いやすいですね。

ここでは、とりあえず青だけ出しておきます。

水に濡らした筆で絵の具を溶きます。濃さはお好みで。

水を多く使えば薄くなるのは言うまでもありません…そこまでの説明は不用ですよね?

水で溶いた青色絵の具を、平筆で紙全体に塗ります。

きれいな青色です。青空のつもりです。

わたしは下描きなしにいきなり塗ってますが、鉛筆などで下描きしたい人はあらかじめ描いておけば良いでしょう。

ここでいったん放置して、乾かしました。

なぜ乾かすかというのも、実際にやってみればわかります。

濡れたままのところに次の絵の具を塗れば当然にじみます。

にじませたいときは濡れているうちに次の色を塗れば良いですし、にじませたくないときは乾いてから次の色を塗ればよいのです。

本来ならば教わらなくても自分で実際に描いてみれば経験からわかることなのですが、そんなことまで書いているわたしはかなりのお節介なのかもしれません。

次回につづく…

いつも使っている筆は毛が柔らかいのですが、この筆は「コシが強い」というのが売りなだけあって、けっこう丈夫そうです。

使うのが初めての筆ですが、いきなり描き始めて大丈夫かな?

らくがき遊びなので、失敗は気にしません。

紙はスケッチブックから一枚はぎ取って画板に貼っておきます。

今回はテープで貼ってますが、木の板に画鋲で留めても良いですし、どうするのも自由です。

初めて水彩で描いてみようと言う人は、画板に貼らずに描いてみると良いでしょう。描いているうちに紙が丸まってきて描きにくいことを体験すれば、どうすれば良いか自分で考えて工夫するはずです。

パレットに使う色の絵の具を出します。あらかじめ全色出しておく必要はありません。使うときに使う分だけ出す方が無駄がありません。

子どもの頃の体験だと、残った絵の具は次に使うときにはカチカチに固まって使えませんでした。今の絵の具も同じかどうかわかりませんが…

それと昔の絵の具のチューブはアルミか何かの金属製でしたが、今の絵の具はポリチューブで、扱いやすいですね。

ここでは、とりあえず青だけ出しておきます。

水に濡らした筆で絵の具を溶きます。濃さはお好みで。

水を多く使えば薄くなるのは言うまでもありません…そこまでの説明は不用ですよね?

水で溶いた青色絵の具を、平筆で紙全体に塗ります。

きれいな青色です。青空のつもりです。

わたしは下描きなしにいきなり塗ってますが、鉛筆などで下描きしたい人はあらかじめ描いておけば良いでしょう。

ここでいったん放置して、乾かしました。

なぜ乾かすかというのも、実際にやってみればわかります。

濡れたままのところに次の絵の具を塗れば当然にじみます。

にじませたいときは濡れているうちに次の色を塗れば良いですし、にじませたくないときは乾いてから次の色を塗ればよいのです。

本来ならば教わらなくても自分で実際に描いてみれば経験からわかることなのですが、そんなことまで書いているわたしはかなりのお節介なのかもしれません。

次回につづく…

前回「#1076 春の空」のメイキング写真を撮ってみたので載せてみます。

まずは使った物(昨日買ってきた獲物)を紹介します。

上は「水彩画用スケッチブックA4」(ホルベイン)。クレスター水彩紙20枚入りで1050円。

使ったことのない紙ですが、たまには違う紙にも挑戦してみるのです。

デザインパレット中(ホルベイン)420円

えふでネオセーブル(ぺんてる)

丸14号(大)357円

平18号(特大)577円

いつもは丸筆一本だけで描いていて、平筆というのは使ったことがなかったのですが、これも使ってみようと思いました。

エフ水彩えのぐ8色(ぺんてる)735円

12色とか24色とかまあ、いろいろセットがあるようですが、わたしは透明水彩ではいつも3色か4色くらいしか使わないので、不透明水彩でも8色もあれば十分でしょう。

学童用水彩絵の具というのは、安価な不透明水彩絵の具ということらしいです。

そういえば昔もぺんてるの絵の具を使っていました。

ほかの会社と比較して製品の品質が気に入ったと言うよりは、「ぺんてる」という社名の響きが好きなだけです。ほかの会社の製品は使ったことがないのでわかりません。

上記以外に器に筆洗い用の水を汲んでおきます。わたしはジャムの空き瓶を使っていますが、器は何でも良いです。わざわざ「水彩用バケツ」なるものを買う必要はありません。

水彩絵をこれから始めようかという人はこれだけそろえておけば大丈夫でしょう。

…で、前に書きましたが画材屋さんの2割引セールでしたので、上記の値段より2割引きで買いました。

次回につづく…

まずは使った物(昨日買ってきた獲物)を紹介します。

上は「水彩画用スケッチブックA4」(ホルベイン)。クレスター水彩紙20枚入りで1050円。

使ったことのない紙ですが、たまには違う紙にも挑戦してみるのです。

デザインパレット中(ホルベイン)420円

えふでネオセーブル(ぺんてる)

丸14号(大)357円

平18号(特大)577円

いつもは丸筆一本だけで描いていて、平筆というのは使ったことがなかったのですが、これも使ってみようと思いました。

エフ水彩えのぐ8色(ぺんてる)735円

12色とか24色とかまあ、いろいろセットがあるようですが、わたしは透明水彩ではいつも3色か4色くらいしか使わないので、不透明水彩でも8色もあれば十分でしょう。

学童用水彩絵の具というのは、安価な不透明水彩絵の具ということらしいです。

そういえば昔もぺんてるの絵の具を使っていました。

ほかの会社と比較して製品の品質が気に入ったと言うよりは、「ぺんてる」という社名の響きが好きなだけです。ほかの会社の製品は使ったことがないのでわかりません。

上記以外に器に筆洗い用の水を汲んでおきます。わたしはジャムの空き瓶を使っていますが、器は何でも良いです。わざわざ「水彩用バケツ」なるものを買う必要はありません。

水彩絵をこれから始めようかという人はこれだけそろえておけば大丈夫でしょう。

…で、前に書きましたが画材屋さんの2割引セールでしたので、上記の値段より2割引きで買いました。

次回につづく…

ボールペンらくがきです…

ボールペンのインクが切れたり出なくなったりまともに使えるのが無くなったので、画材屋さんで買い物したついでに、試しに新しいボールペンも買ってみました。

なにこれ描きやすい!

100円の水性ボールペンなのですが、書き味なめらかでインクの出も良いです。

…でもみるみるインクが減ってしまいました。

インクの出が良いので減りが早いのは当たり前ですね…。

ボールペンというといつも、拾ったり「景品」や「粗品」でもらったりといった物ばかり使っていましたが、たまには最新式のボールペンを使ってみるのも良いですね。

しばらく活動を停止しておりましたが、なんとか体も復調してきたようなので再開します。

復調と言ってもまだ街に出かけるほど元気は無かったのですが、画材屋さんの割り引き販売が今日までと聞いて、何とかがんばって行ってきました。

水彩用の紙が無くなってしまいましたし、今日行かないとしばらく行けそうもないので…

紙と筆と絵の具とパレット、つまり水彩用具一式を買いました。

いつもの透明水彩ではなく、学童用絵の具で描いてみようと思い立ったので、それ用にそろえてみました。

でも、今日は疲れてしまってもうだめです…。絵を描くのは明日にします…

復調と言ってもまだ街に出かけるほど元気は無かったのですが、画材屋さんの割り引き販売が今日までと聞いて、何とかがんばって行ってきました。

水彩用の紙が無くなってしまいましたし、今日行かないとしばらく行けそうもないので…

紙と筆と絵の具とパレット、つまり水彩用具一式を買いました。

いつもの透明水彩ではなく、学童用絵の具で描いてみようと思い立ったので、それ用にそろえてみました。

でも、今日は疲れてしまってもうだめです…。絵を描くのは明日にします…

鉛筆らくがきです…

いつも鉛筆を削るのに使っています。

家には「鉛筆削り」などというものはありません。

子どもの頃からナイフで削っているので、「鉛筆削り」が無くても不便に感じたことはありません。

機械任せより、自分の手で削った方が好きなように削れて良いです。

わたしはケチなので、鉛筆の木の部分だけ削って、芯の部分は全く削りません。

いつも鉛筆を削るのに使っています。

家には「鉛筆削り」などというものはありません。

子どもの頃からナイフで削っているので、「鉛筆削り」が無くても不便に感じたことはありません。

機械任せより、自分の手で削った方が好きなように削れて良いです。

わたしはケチなので、鉛筆の木の部分だけ削って、芯の部分は全く削りません。