近思録 延宝6年(1678)刊

「近思録」は、宋の朱熹と呂祖謙の共撰で、朱子学の入門書。「四書」「小学」とともに儒者たちに尊ばれた。

この本には「教諭所文庫章」という蔵書印があり、所々に訳注などの書き込みが見られる。

関連記事 ⇒ 史跡中001 教諭所

近思録 延宝6年(1678)刊

「近思録」は、宋の朱熹と呂祖謙の共撰で、朱子学の入門書。「四書」「小学」とともに儒者たちに尊ばれた。

この本には「教諭所文庫章」という蔵書印があり、所々に訳注などの書き込みが見られる。

関連記事 ⇒ 史跡中001 教諭所

明治2年 下京第4番組小学校

明治5年 階松小学校

明治9年 日彰小学校

平成5年 高倉東小学校

平成7年 高倉小学校

京都教諭所でつかっていた本

「大学」 道春点 天保年間(1830~1843)刊

「大学」は、もともと「礼記」という書物の中にあったが朱子(朱熹1130~1200)が「中庸」とともに独立させて書物にした。儒教の基本的文献のひとつで、二宮金次郎(尊徳)が常に懐に入れ、愛読していたことでも知られる。読点をつけた道春とは、林羅山(1583~1657)のこと。

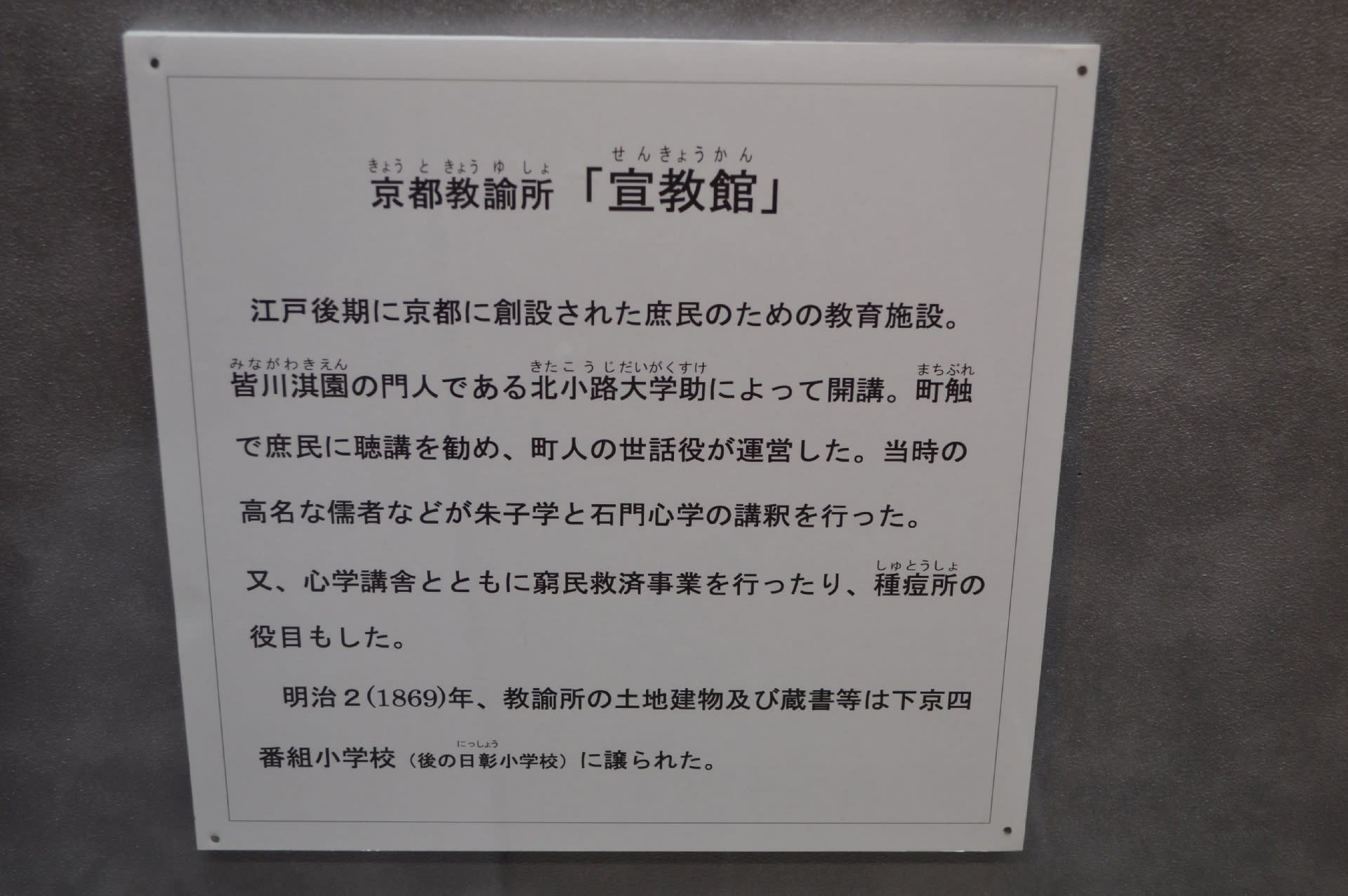

京都教諭所「宣教館」江戸後期に京都に創設された庶民のための教育施設。皆川淇園の門人である北小路大学助によって開講。町触で庶民に聴講を勧め、町人の世話役が運営した。当時の高名な儒者などが朱子学と石門心学の講釈を行った。又、心学講舎とともに窮民救済事業を行ったり、種痘所の役目もした。明治2年(1869)、教諭所の土地建物及び蔵書等は下京4番組小学校(後の日彰小学校)に譲られた。

教諭所 ⇒ 史跡中001 教諭所

皆川淇園 ⇒ 皆川淇園の私塾 弘道館跡

番組小学校 ・まとめ041 番組小学校

明治2年 上京30番組

明治18年 春日小学校

平成7年 御所南小学校

学神(がくしん)

京都に64の番組小学校が開校した明治2年(1869)12月、京都府は稽古始の式次第を定めて布令し、明治3年1月15日に式が行われた。

その中で天満神(菅原道真)と孔子神を拝礼いることが定められている。

天満神は江戸時代、学問の神として寺子屋や私塾で崇拝されてきた神であり、孔子神は中国から古くに伝来した政治・道徳の教えである儒学の祖として、江戸幕府の学校や藩校、漢学塾で崇拝された神である。これを礼拝するように定めたことは、新しい学校が、寺子屋と漢学塾で行っていた教育をする場であることを意味している。

左に掲げる「二学伸」を12歳で揮毫はた姉小路公義(あねこうじきんとも1859~1905)は、公家である万里小路博房(までのこうじひろふさ)の息子で伯爵。また、軸を納めた木箱には、春日学区に在する下御霊神社の神主が払い清めたことが記されている。

上記写真は、昭和初期の小学校で行われていた天神祭の模様で、道真の木像は八坂神社の神木で奉刻したもので、毎年2月25日に式を挙げると説明されている。

二学神 姉小路公義 明治3年(1870) 元春日小学校蔵

番組小学校 ・まとめ041 番組小学校

明治2年 下京第19番組小学校

明治7年 植柳小学校

平成22年 下京渉成小学校

昭和37年(1962)の給食メニューサンプル

ココアミルク(脱脂粉乳)・食パン・マーガリン・カレーシチュー(牛肉・じゃがいも・にんじん・玉ねぎ・マカロニ・グリンピース)

昭和36年より食器が支給されるようになる。それまでは各自が持参することになっていたが、地域でそろえて購入してした学校もあった。昭和37年に京都市小学校学校給食研究会が発足し、給食に関する研究の一層の振興が図られる。

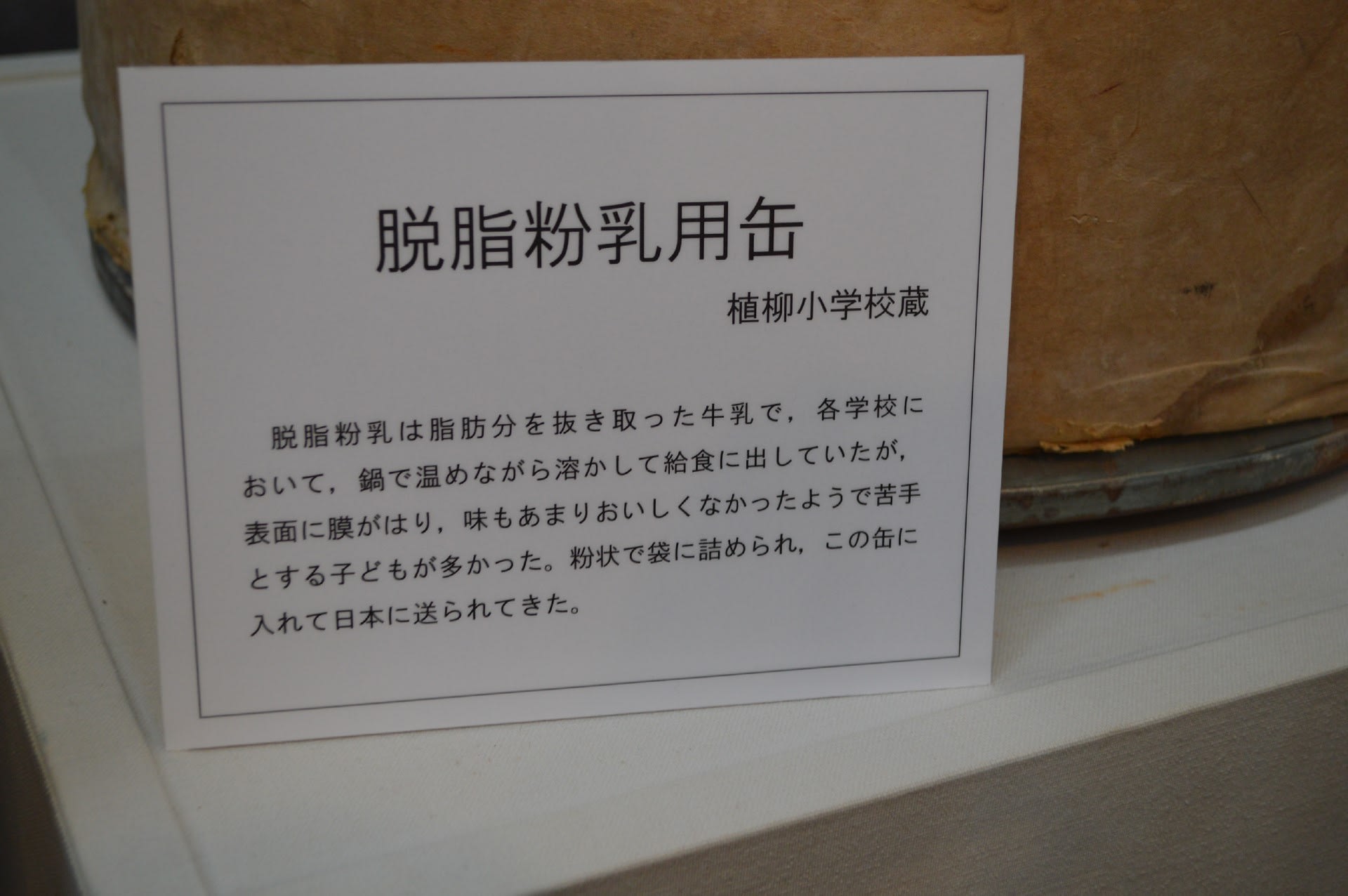

脱脂粉乳用缶・植柳小学校蔵

脱脂粉乳は脂肪分を抜き取った牛乳で、各学校において、鍋で温めながら溶かして給食に出していたが、表面に膜がはり、味もあまりおいしくなかったようで苦手とする子どもが多かった。粉状で袋に詰められ、この缶に入れて日本に送られてきた。

番組小学校 ・まとめ041 番組小学校

関連記事 ⇒ 桜下041 植柳小学校の桜