正面の山は 愛宕山

関連記事 ⇒ 神社右0015 愛宕神社

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き上1009 町内石柱 戦前 町内国旗掲揚用か

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

北向地蔵尊

このお地蔵さまは京都御所を守るために北を向いておられます。当時御所を守護することは人々の生活を守ることにつながっていました。

このお地蔵さまは私達の生活を守っていただける霊験あらたかなお地蔵さまです。

聖徳太子の沐浴の古跡

用明天皇の2年(587)、聖徳太子は四天王寺を建てるための用材をたずねて、ここ、山城国愛宕郡の杣に入った。夕方御持仏を多良の木に懸け、泉で沐浴された。浴後枝にかけた持仏が木から離れず、光をはなって「我は汝の本尊となって七世を経たが、ここは衆生に利益を与えるにふさわしい地であるから御堂を建ててほしい」というお告げがあり、この地に六角堂が建立されたと伝える古跡である。

寺院 前回の記事 ⇒ 寺院京田辺0553 寿宝寺

関連記事 ⇒ 六角堂 頂法寺

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

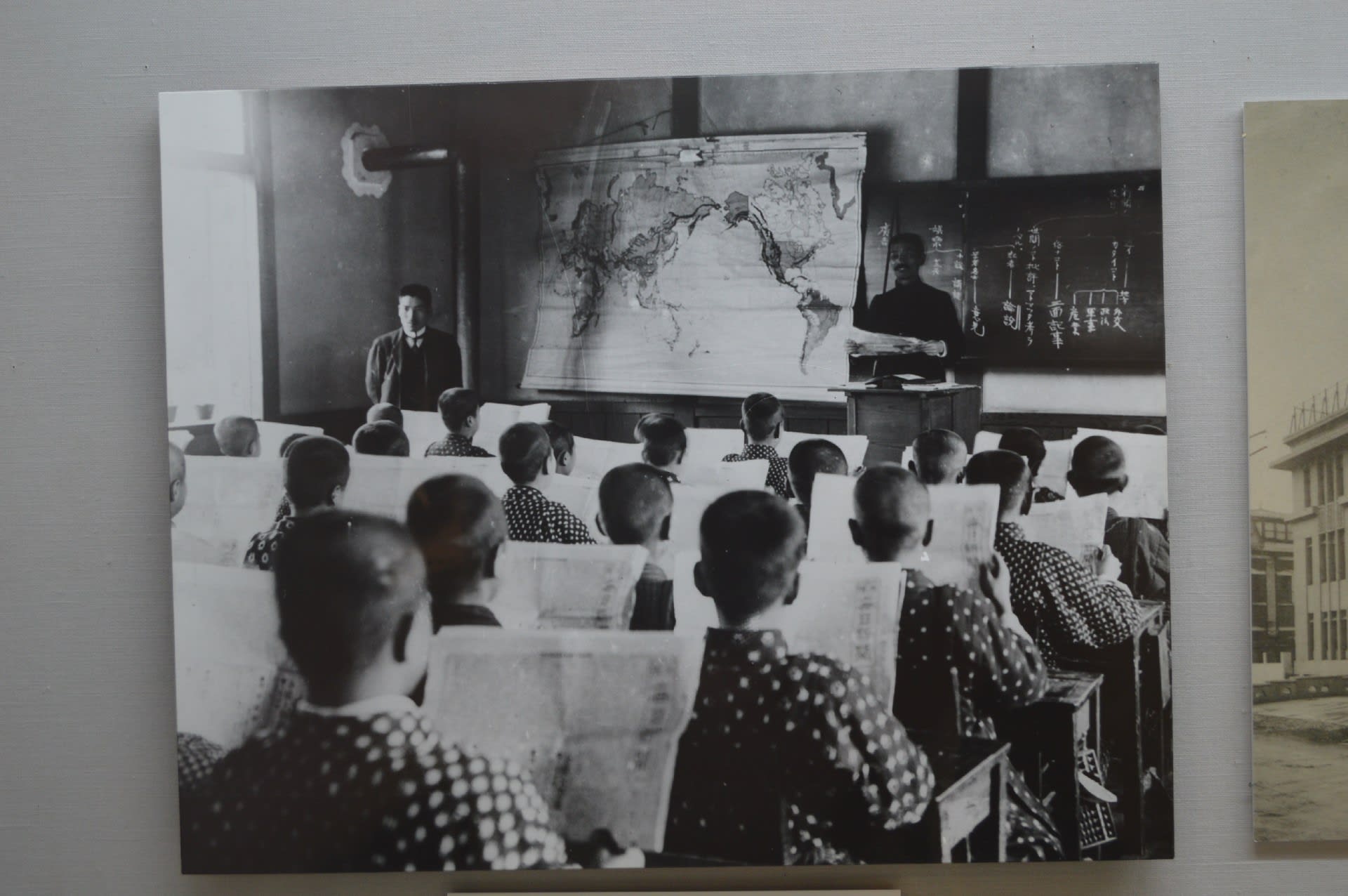

新聞記事を使った授業

大正初期(1915年頃) 元修道小学校提供

大正から昭和初期にかけて、児童本位・個性重視の大正自由教育が進められた。左奥には、京都におけるその牽引者である校長・真下飛泉が写っている。

昭和初期の鉄筋校舎(立誠尋常小学校)

昭和2年(1927) 元立誠小学校提供

市内で現存最古(平成27年4月1日現在)の鉄筋コンクリート造小学校校舎で、学区の積立金などで建てられた。ネオロマネスク様式の美しい三連アーチの意匠をこらしている。市の中心部では、大正末期から昭和初期にかけて、小学校校舎の鉄筋化が進んだ。

写生の授業風景

昭和9年(1934) 元明倫小学校提供

明倫校の鉄筋校舎は、昭和6年に完成した。

現在は京都芸術センターとして活用されている。

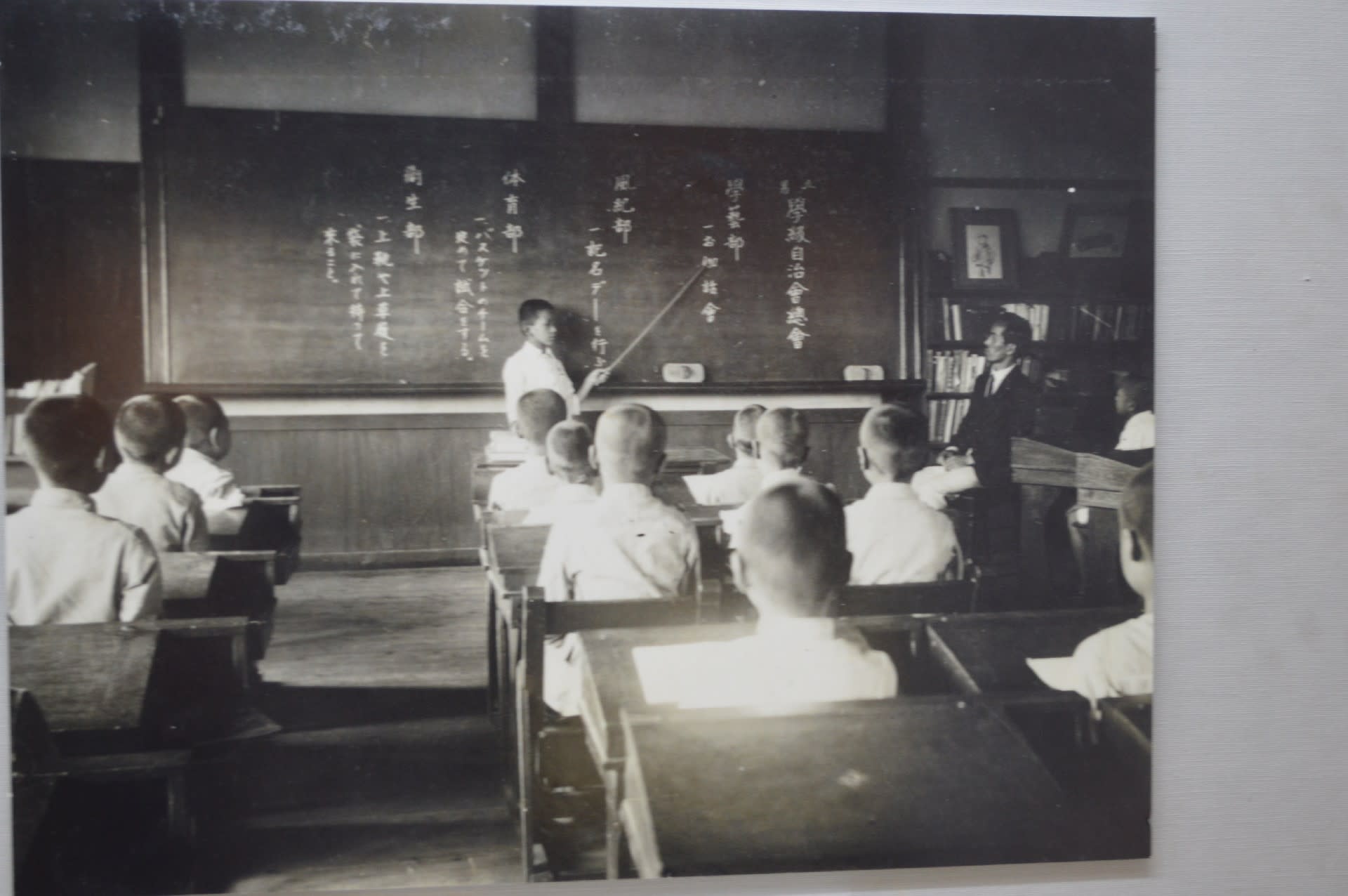

学級自治会

昭和10年(19時35)頃、 元龍池小学校提供

大正自由教育の時代には、児童が学校運営に主体的に参加することも教育の一環とされた。

番組小学校 ・まとめ041 番組小学校

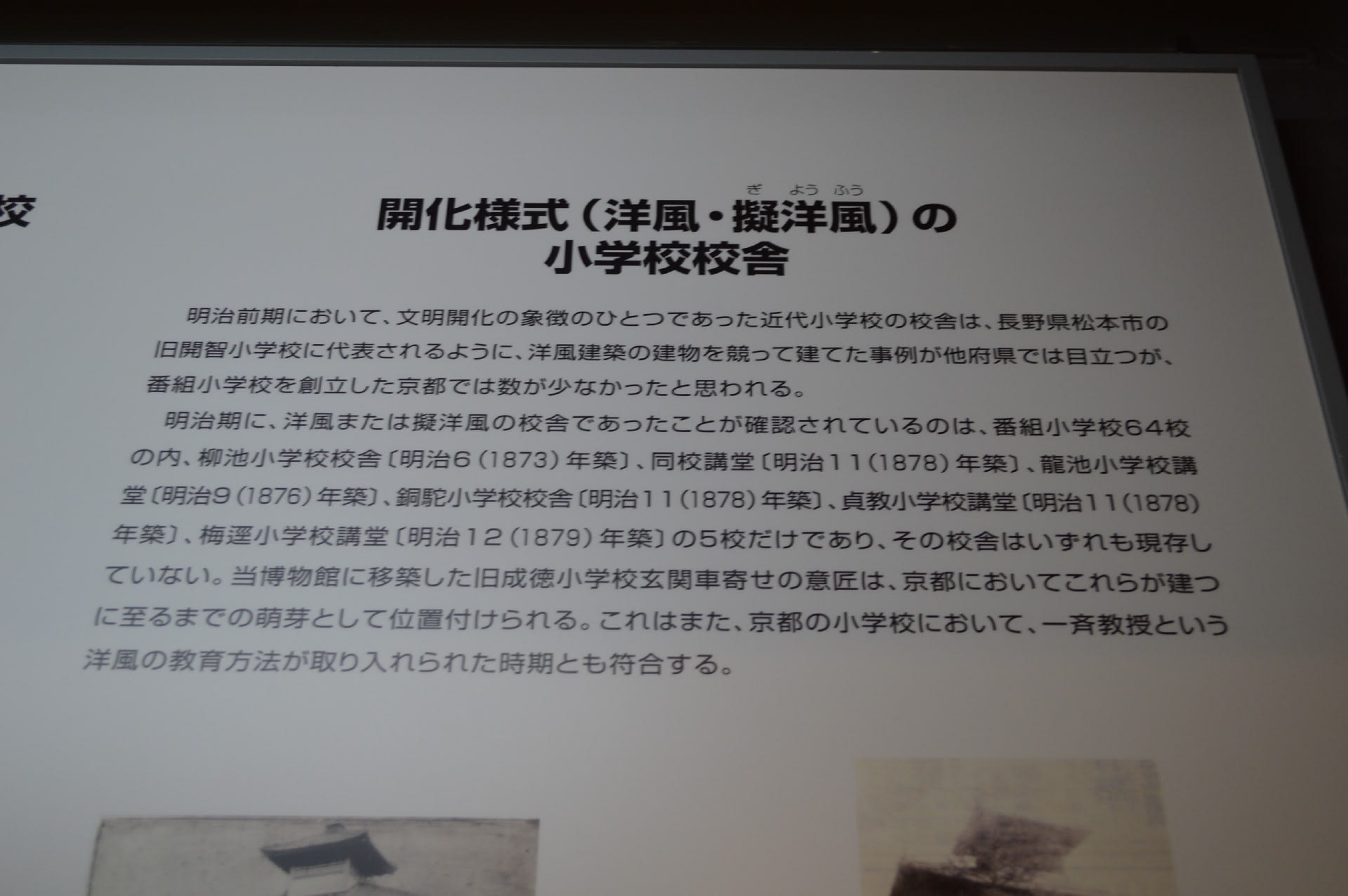

開花様式(洋風・擬洋風)の小学校校舎

明治前期において、文明開化の象徴のひとつであった近代小学校の校舎は、長野県松本市の旧開智小学校に代表されるように、洋風建築の建物を競って建てた事例が他府県では目立つが、番組小学校を創立した京都では数が少なかったと思われる。

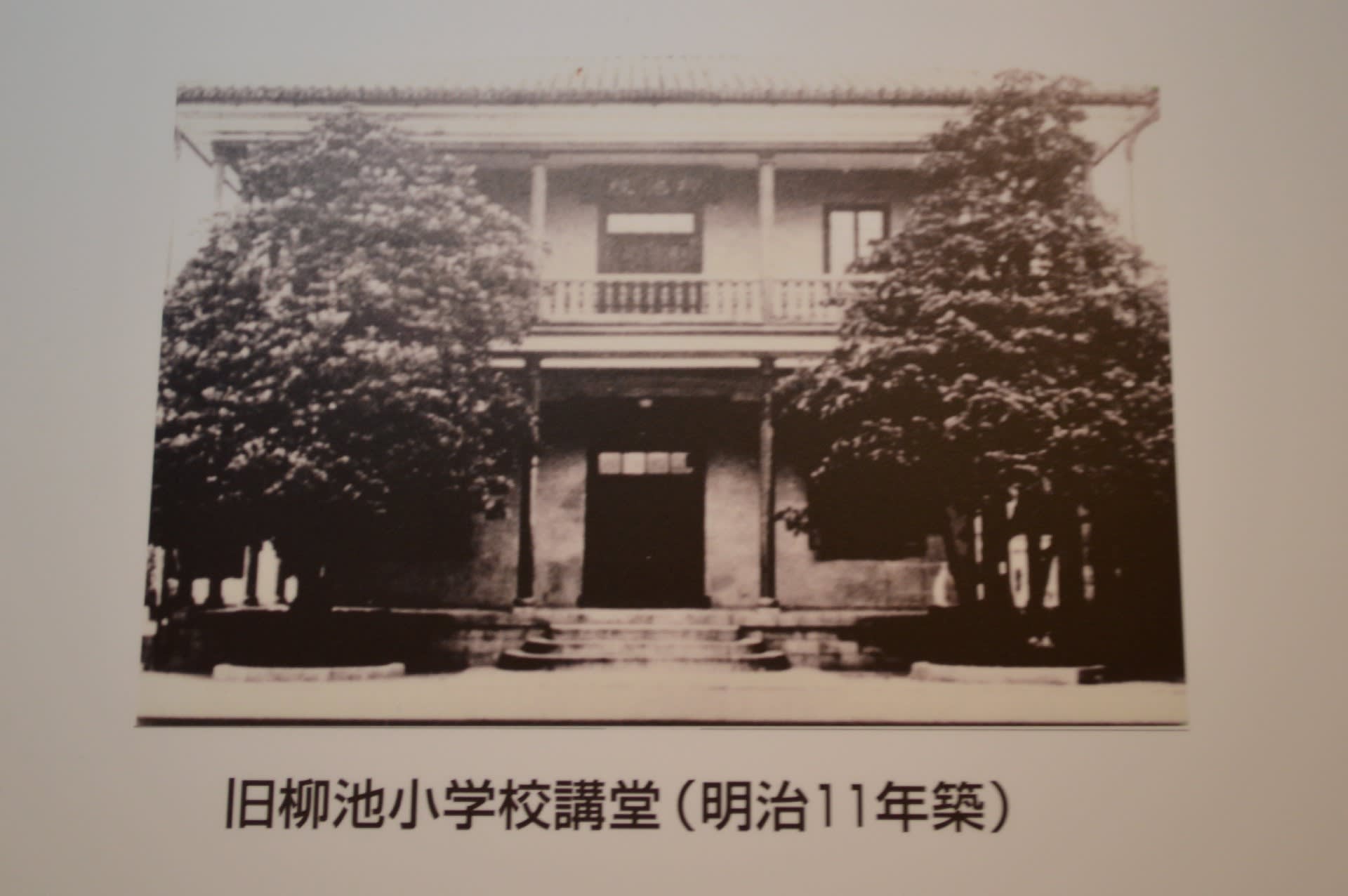

明治期に、洋風または擬洋風の校舎であったことが確認されているのは、番組小学校64校の内、柳池小学校校舎[明治6年(1873)築]、同校講堂[明治11年(1878)築]、龍池小学校講堂[明治9年(1876)築]、銅駝小学校校舎[明治11年(1878)築]、貞教小学校講堂[明治11年(1878)築]、梅逕小学校講堂[明治12年(1879)築]の5校だけであり、その校舎はいずれも現存していない。当博物館に移築した旧成徳小学校玄関車寄せの意匠は、京都においてこれらが建つに至るまでの萌芽として位置づけられる。これはまた、京都の小学校において、一斉教授として洋風の教育方法が取り入れられた時期とも符合する。

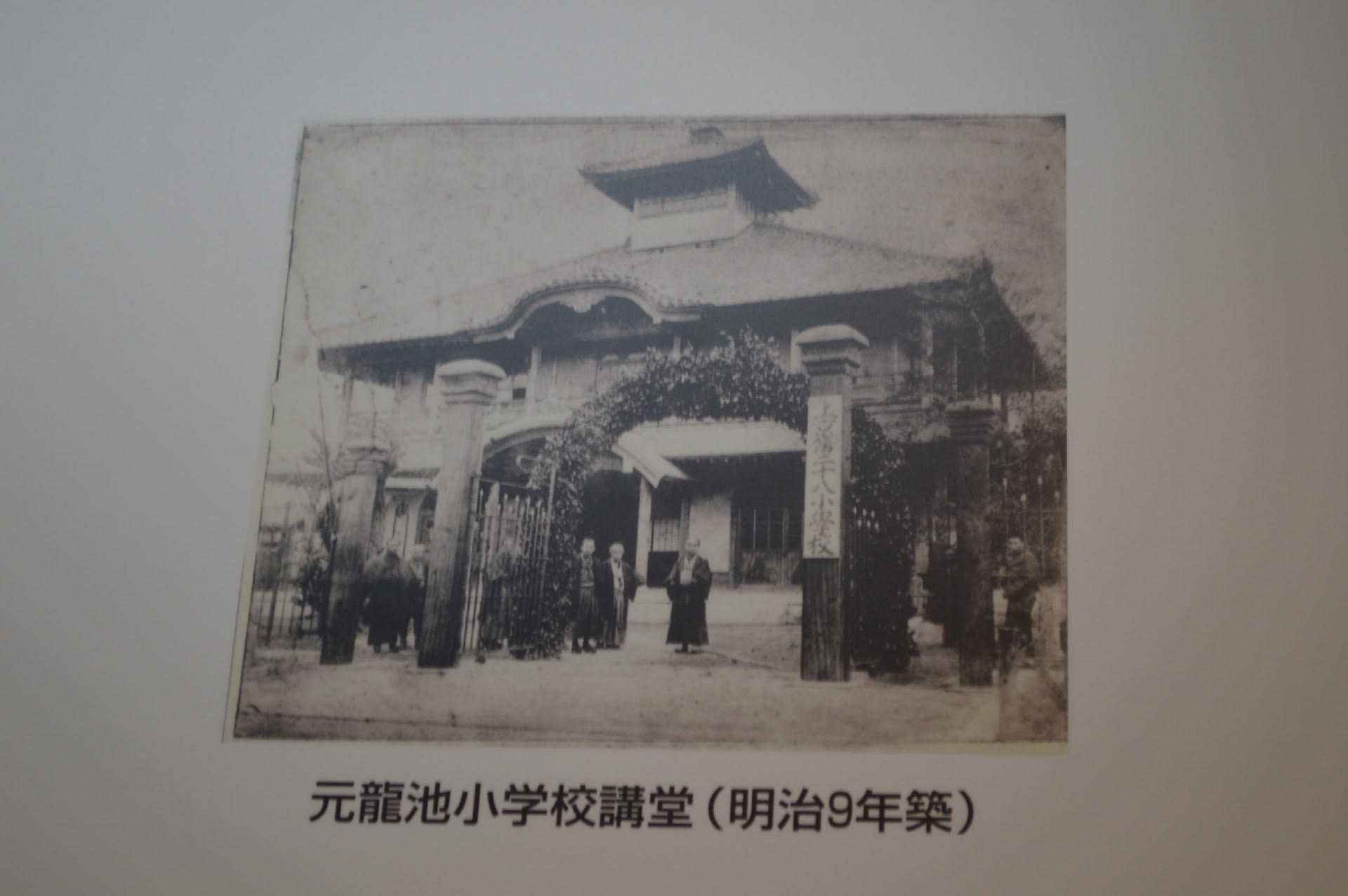

元龍池小学校講堂

旧柳池小学校講堂

元貞教小学校講堂

旧梅逕小学校講堂

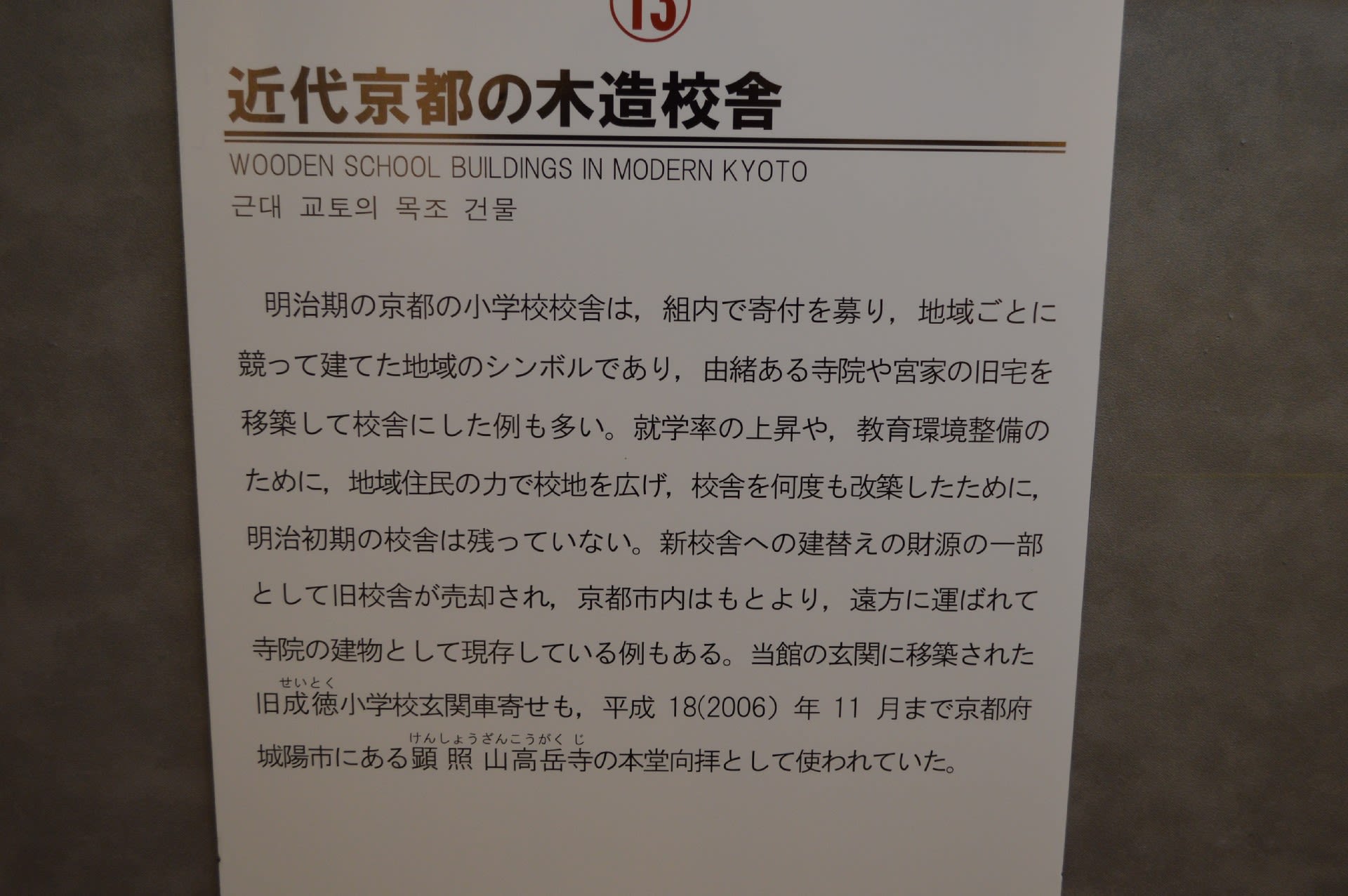

近代京都の木造校舎

明治期の小学校校舎は、組内で寄付を募り、地域ごとに競って建てた地域のシンボルであり、由緒ある寺院や宮家の旧宅を移築して校舎にした例も多い。就学率の上昇や、教育環境整備のために、地域住民の力で校地を広げ、校舎を何度も改築したために、明治初期の校舎は残っていない。新校舎への建替えの財源の一部として旧校舎が売却され、京都市内はもとより、遠方に運ばれて寺院の建物として現存している例もある。当館の玄関に移築された旧成徳小学校玄関車寄せも、平成18年(2006)11月まで京都府城陽市にある顕照山高岳寺の本堂向拝として使われていた。

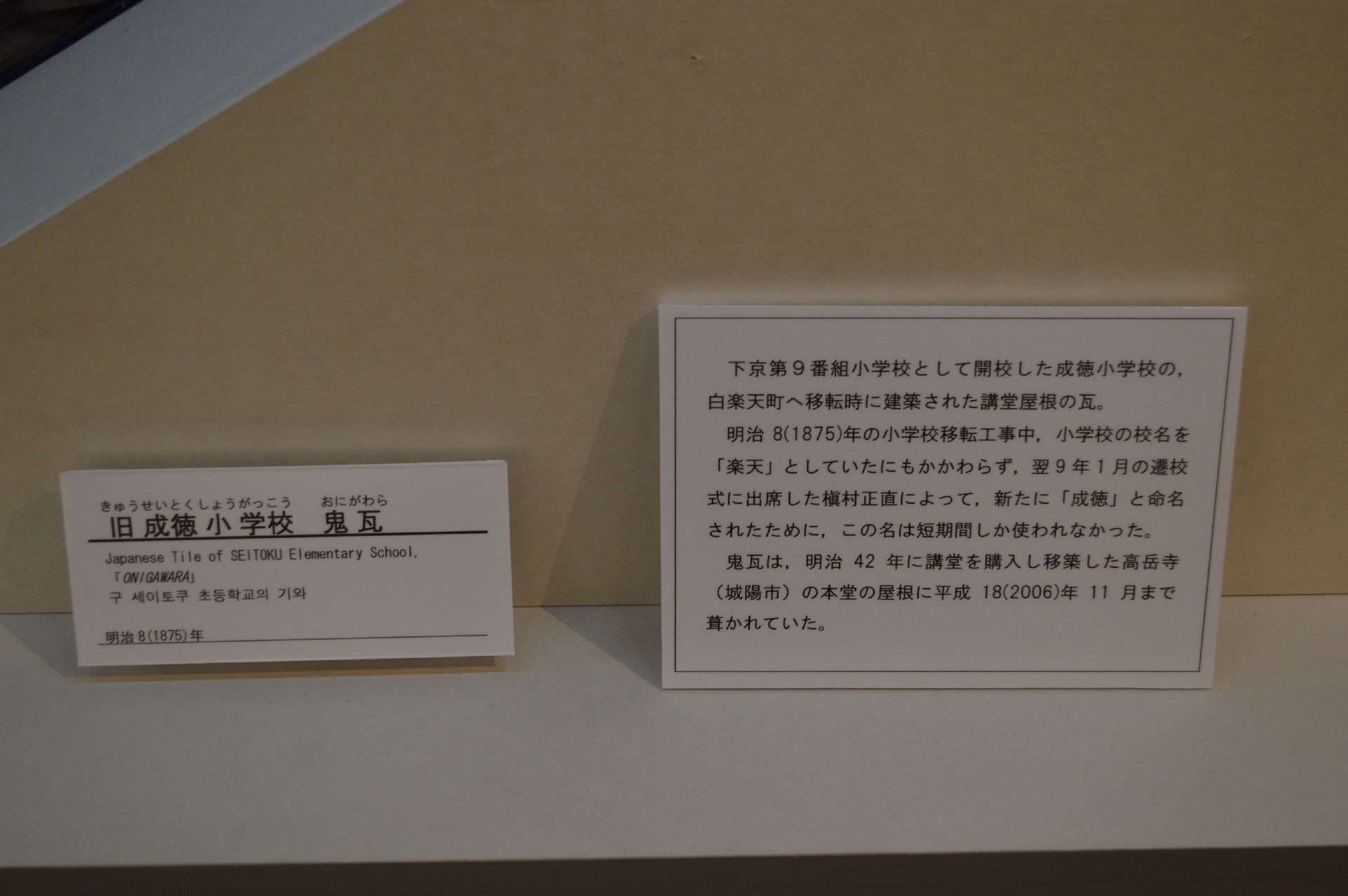

旧成徳小学校鬼瓦

下京第9番組小学校として開校した成徳小学校の、白楽天町へ移転時に建築された講堂屋根の瓦。

明治8年(1875)の小学校移転工事中、小学校の校名を「楽天」としていたにもかかわらず、翌9年1月の遷校式に出席した槇村正直によって、新たに「成徳」と命名されたために、この名は短期間しか使われなかった。鬼瓦は、明治42年に講堂を購入し移築した高岳寺(城陽市)の本堂の屋根に平成18年(2006)11月まで葺かれていた。

番組小学校 ・まとめ041 番組小学校

明治2年 上京第21番組小学校

明治8年 竹間小学校

平成5年 竹間富有小学校

平成7年 御所南小学校

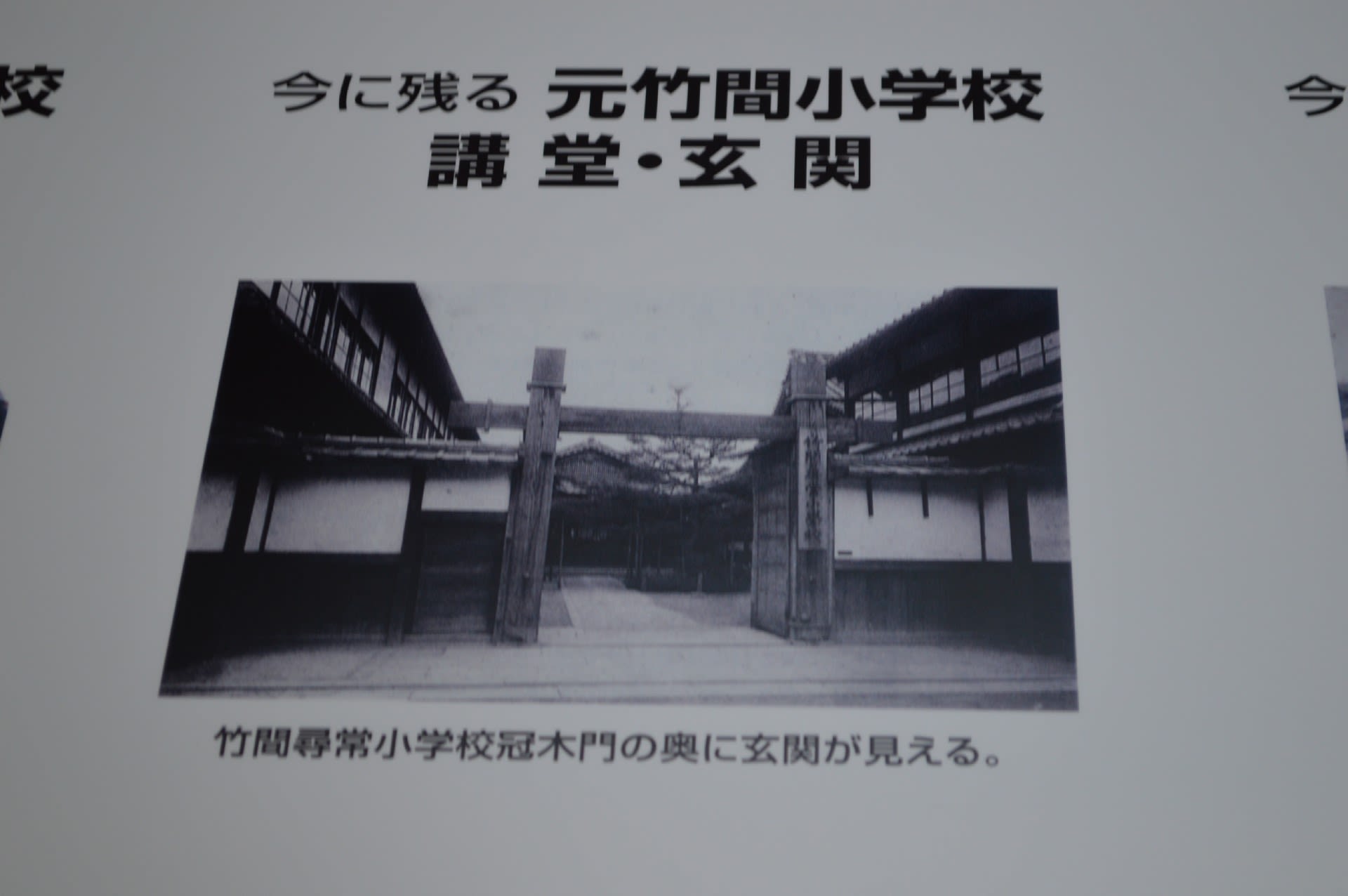

竹間小学校 講堂・玄関

竹間尋常小学校冠木門の奥に玄関が見える

竹間小学校の講堂と玄関が移築された左京区真如堂喜運院。

玄関の屋根に「竹間」と書かれた棟瓦が現在も残る

明治14年(1881)に建築された元竹間小学校の講堂と玄関は、

昭和4年(1929)の校舎改築時に真如堂喜運院に移築され現存している。

番組小学校 ・まとめ041 番組小学校

明治2年 下京第11番組小学校

昭和58年 開智小学校

平成4年 洛央小学校

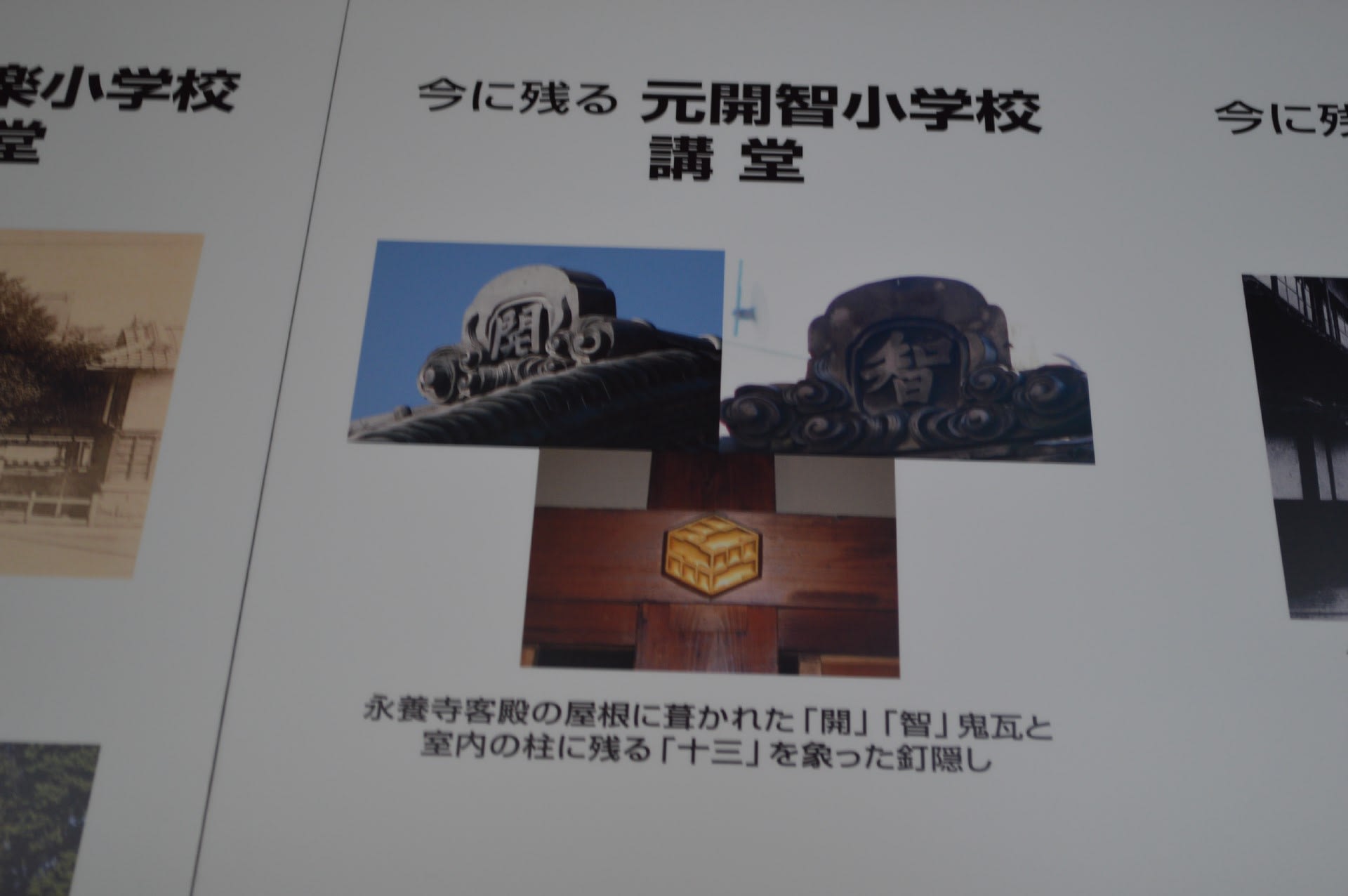

開智小学校講堂

永養寺客殿の屋根に葺かれた「開」「智」鬼瓦と室内の柱に残る「十三」を象った釘隠し

講堂を移築した永養寺客殿の大屋根

元開智小学校は明治8年(1875)、開校地の隣接地を買収し、新たに講堂、望火楼などを建築した。明治41年(1908)に建替えとなり。講堂は下京区寺町の永養寺に移築され現存している。

番組小学校 ・まとめ041 番組小学校

明治5年 葛野郡 御室小学校

現在に至る

全校朝会 昭和35年(1960)

右京区の御室校では、昭和31年(1956)年度の児童数が2761人、学級数が53クラスと、市内最多児童数を記録した。2年後には花園分校が独立し、花園校となった。

番組小学校 ・まとめ041 番組小学校

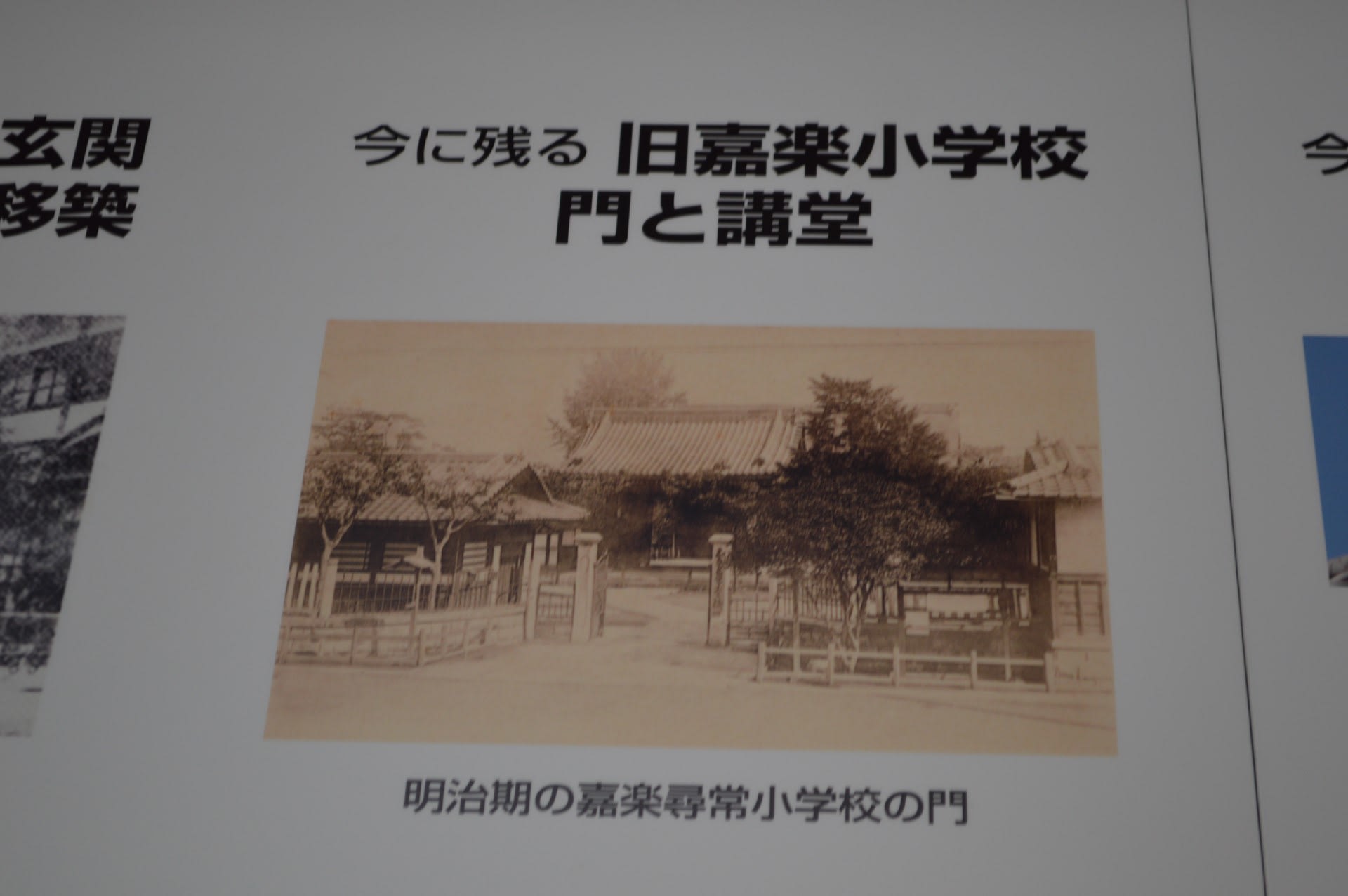

明治2年 上京第4番組小学校

明治9年 今出小学校

明治10年 嘉楽小学校

昭和22年 嘉楽中学校

現在に至る

明治期の嘉楽尋常小学校の門

建長寺の総門と方丈(神奈川県鎌倉市内)

旧嘉楽小学校(現・嘉楽中学校)は上京第4番組小学校として開校した場所の隣地に明治10年(1877)移転し、般舟院の建物を使用した。この門と講堂は、校舎改築時の昭和15年(1940)、鎌倉建長寺に譲渡し、移築された。かつての校舎は、現在も寺の総門と方丈として使用されている。

番組小学校 ・まとめ041 番組小学校