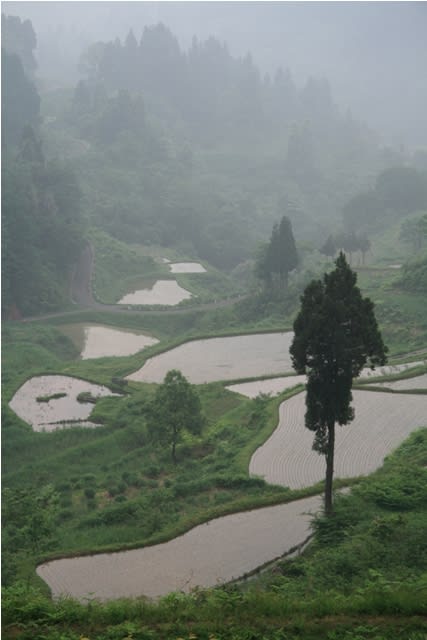

新潟県十日町市松代の棚田の続きです。 星峠の棚田の後、「蒲生(がもう)の棚田」に行ってみました。 こちらももやがかかっています。 雨が降らず、棚田が見えるだけ良かったです。

さて、この後は南魚沼市に行き、酒蔵さんの田植えイベントに参加してきました。 もちろんお酒の原料となる酒米を植えてきたのですが、地方により、品種により田植え方法も色々なのだなぁ、と勉強になりました。

山梨の田んぼでは稲をまっすぐに植えるために紐をピンと張ります。 田植えをする人たちは紐に沿って並び、隣の人のあたりまで横移動で稲を植えてゆきます。 人数が多ければ移動する必要はありませんが、少なければ横に横にどんどん植えてゆく必要があります。 一回に植える稲は3本。 稲と稲の間隔は20センチくらいです。 そして横一列が終わると紐の両端の人二人が紐を約30~40センチほど後ろに下げ、みんなも一歩後ろに下がりまた植え始める、という方法です。

新潟南魚沼では紐は使いませんでした。 あらかじめ田んぼに筋が引いてあります。 その線に沿って一人3列ずつどんどん前に進みながら植えてゆきます。 一回に植える稲は一本。 間隔は30センチ。 この日本一おいしい米どころ南魚沼でなんと贅沢な植え方! と、思いましたら、酒米なので精米をするときに歩合を高く精米します。 そのため、米一粒の大きさをなるべく大きくする必要があるのでこのような植え方なのだと。 なるほど~。

と、思っていましたら。 本日「鉄腕ダッシュ」で魚沼産コシヒカリを生産する農家さんを訪ね、TOKIO のメンバーが米作りを学んでいました。 訪ねた農家さんは日本一高値のお米を作る農家さんだったようですが、町を望む棚田でした。 そして、田植えではやはり筋を引いた田んぼにどんどん前に進んで植えてゆくのですが、その筋が縦一本ではなく、格子になっているのです。 その格子の接点に植えてゆきます。 なんだかすごく厳密。 そして一回に植える稲の数はやはり一本。 間隔は40センチ。(?あ、30センチかも)

その農家さんのお話では、稲の分げつ(茎が根元から割れて増え、たくさんの稲穂をつける)を最大限に引き出すためには一本。 間隔も広くすること。 それによって風通しも良く、絶対にイモチ病にならない! と言っていました。 ダッシュ村の稲作ではイモチ病に悩まされたのだそうです。

それから粘土質のとても良い土壌は八海山の噴火によるものだ、とも話していました。 いや~、なんだか見入ってしまいました。w 本当にこういうことが面白いこの頃です。w