ハイデガーは実に多くの哲学者に影響を与えた御仁なのであった。ヒトラーに加担した等と言われ、問題ありの人でもあったらしいが。

西欧の言葉を駆使する哲学に、この国は、俳句や短歌、詩歌の世界の観念世界に、言葉以上のことを古来から求めた”察し”の世界で来たが、実社会の変革に自然に身を委ねるなどということではなく(これは結局受け身となっているだろうし)、人が考えて、自然や対象物を人の思い通り便利に変えていこうとするには、やはりそこにいる人である。

西欧の哲学(米国はプラグマチックであるけど、それ以前の話)は、起源が神が人を創造したと言われる宗教が、当時、言葉や文化の繁栄地だったマケドニア(ギリシャ)の融合にであって、これには、どうしても他の国の哲学や神話があっても、現実開示としては、それに及ばなくなってしまう。僕らは、天地創造に起源を持つ言葉と結びついた哲学には、決して太刀打ちできない。ハイデガーはそれを追求しようとした。

***********

キリスト教の大使徒パウロは、生前のイエス(キリスト)には会っていない人である。むしろ、当時キリスト教根絶に励んだ人であったのだが、キリストの霊の顕現にあって180度回心、その伝道者になった。現トルコに離散したユダヤ人にから更に東(アジア州)へ行かんとするに、キリストの霊がそれを禁じた、と新約聖書の使徒言行録16章に出てくる。

マケドニア人が夢に現れ「私達を助けてください」と夢を見る。パウロは、それが神の啓示と受け取り、ギリシャ哲学の発祥の国に向かう。僕はこの話が好きなのだ。使徒言行録17章のアテネでのパウロの説教は、我々異邦人にも理解できるものである。是非、読まれてください。こうして、僕らが世界のことをあれこれ、今でも神学などを考えることができるのは、この話が起源となっている。

***********

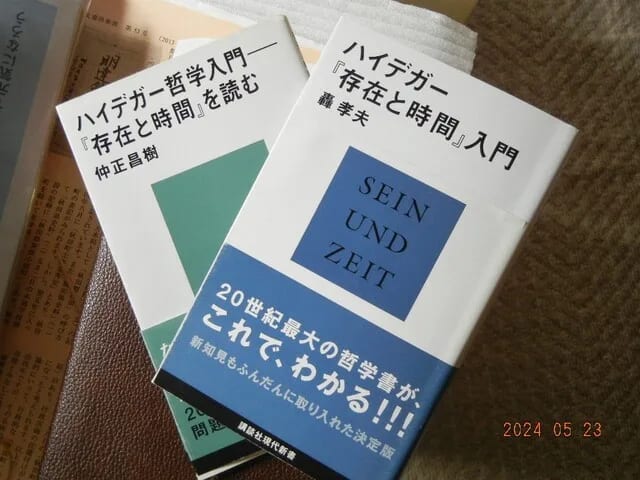

ハイデガー哲学入門ー『存在と時間』を読む(仲正昌樹 著)の第一章にこのような文書があった。それを書いて(その6)を終える。

「哲学」とは、自分にとってあまりにも自明で疑う必要のないこと、日常生活でなんとなく常識として通用していること、みんなの行動や価値観の大前提になっていることについて、本当にそうなのだろうか、そう判断できる根拠はあるのか、何故そういうことになったのか、といった問いを発し、安易に答えを出すことはなく、とことん考えようとする営みである。自分が知っているつもりのことの根拠を、その根拠の根拠の根拠の・・・根拠に至るまで徹底的に探求する営みと言っていい。古代ギリシャ人は、この営みを「知sophia」を「愛することphilein」という意味で<philosophia>と名付けた。何か具体的な目的に利用できそうな、個別具体的な「知識」を得ることによって満足しそれ以上深掘り下げた問いを発するのを止めてしまうのは、「哲学」ではない。

・・・つづく