半世紀も前になるが、学生運動も下火になったころ、アルバイトから正社員になりかけたときに2~3歳年上の上司宅にお呼ばれしたことがあった。

半世紀も前になるが、学生運動も下火になったころ、アルバイトから正社員になりかけたときに2~3歳年上の上司宅にお呼ばれしたことがあった。

その時、本棚に『資本論』が並べられていたことを思い出す。学生運動の余韻がまだ、残っていた時代だったからなぁ。あの頃の人らは、議論するのが若返りの所作のように議論を吹きかけてくることがあったが、僕は全くの無知で興味がまったくなく、もっぱらそもそも人とは何ぞや、という(無論、自分の内面問題の解決策を探していたのだが)ことを考えるに終始していた。

僕の学生時代には、ヘルメットかぶった奴らが、授業をつぶしたことがあったし、校内に乗り込んだ覆面パトカーを座り込みして門外に出さないというストもあった。

柴田翔という作家(〇〇大学ドイツ語の先生)の『されど我らが日々』という小説が賞をもらっていたなぁ、うちらの学際にも呼んだんだねぇ。大学入試にもその小説の一部がでたらしく(どこの大学か忘れた)、そもそも多様な読み方に問題が、例え選択肢でも答えを求めさせようとするのは、無理があるわぁ、というような試験批判の話をしていたのだけは覚えている。

『赤頭巾ちゃん気をつけて』を書いたピアニストの故中村紘子の旦那にもなった庄司薫も学祭に呼んだなぁ。講演題『バクの飼い主めざして』だった。これからは想像力を持たんと生きづらくなるぞ・・・というような内容、つまり夢を食うといわれるバクとう動物の飼い主になろうね、だった。

それはそれとして、先に述べたその上司。彼はオリーブの葉を加えた鳩の白マークの凄いニコチン量の青缶ピースなどの喫煙者であったから、今も生きているんかなぁ。人のイマジナリー、脳内に影響を与えるニコチンなどは、その身体に有害な筆頭の嗜好品だな。

これがまた、何故か昔は流行ったんだなぁ。事務所内にもうもと煙。今では考えられないなぁ。当時、映画という映像の走りだったから、これ(映像)に従事する人の殆ど喫煙者だった。市川崑映画監督はさまになっていたけどね。

つまるところ、体を土地と考え、肺にきついニコチンを取り入れて、一時の脳神経のパルス伝達させ、気分爽快させたところで、肉体に(マルクスのノートによれば土地にあたる)著しく取り返しのつかないダメージを与えて、健常復帰とはならなくなる。寿命は確実に短くなるから。気づくと手遅れとなっているという筋書き。

身体的に自分をも意識しないうちに内的障害を何らかに持っている人という動物は、面倒なことに非常に自己生存に敏感な、それをプライドといおうか、ともかく誰でもが自己肯定思考を持っているわけであるから、それなる人(マルクス)が政治世界にも影響を与えるような現象を生み出すようになったのは何故か、は性格分析で面白いと思わないかぃ。(次回、書こうと思う)

考えるとこうである。脳の発達と子供のからだ、においても、子供は親のDNAを土台として幼少のころの環境やその体験などから受ける内的、基本となる性癖、思考、欲動なるものの、成長期にその頭脳を持ってその補填、つまり自分の思いの欠落を埋めようとする傾向をもつ、という人としての生き物としての、これを個性といおうか。創造者を知る者であればそれが人生の使命と思うであろうけれど。

***********

前置きがながくなったが、本に戻ると手っ取りばやく言えば、それに類似で一方向的な資本主義の帝国主義的搾取はもうやめねばならない。脱成長が必要で、そのためにはスペインでの取り組み、コモンでの取り組みが望まれるのであると。

前置きがながくなったが、本に戻ると手っ取りばやく言えば、それに類似で一方向的な資本主義の帝国主義的搾取はもうやめねばならない。脱成長が必要で、そのためにはスペインでの取り組み、コモンでの取り組みが望まれるのであると。

ここに共産思考の重要性があるとする。うまくいくのかどうかだけれど。花火は上げるがそれなりの資本の理屈に便乗しなければ、結局、地球の裏側の我らは知るよしもないし、ワールドニュースも同様に取り上げることもしないだろう。なにしろ、自然は人に被害を及ぼすという現象でしか答えをしめさないのであるから。人類の努力が功を奏しているかはすぐには分からない。

資本主義的搾取はSDG'sなるものを掲げても、所詮、人類は地球に対しても人類に取り返しのつかないことをしているということが言いたいことなのである。これからは脱成長である、と。

『大洪水の前に』もマルクスが、自然からの搾取に目を向けて、大英図書館で膨大な量のノートに研究成果をMEGAと呼んで、再び脚光をあびせないといけないということなのだが・・・。『資本論』には反映はされていない。編集したエンゲルスとも見解は異なっていたようだ。

僕は、何もマルクスに帰らなくてもいいように思うのだがね。なぜ、マルクスかといえば、筆者としては世界に影響を与えて、学生運動まで引き起こすように至ったその運動を盛り上げるには、かれのような『資本論』の理論のような影響を持たねばいかんだろう、との切羽詰まった願いのようだ。それで、賞も与えられた。

(一節には、マルクスのパトロンには国際金融資本かロンドンのロスチャイルドが影にいたとう話もある。こういう資本家が世界に何らかの刺激を与え、世界を見ようとしているのは皮肉ではある。・・・いつもこういう人らは居るものである。)

************

「脳の発達と子供のからだ」を前に述べた。同じ形状をしても人という動物は、その考えに相違が起き、親のDNAはじめ幼少期の環境からも、その個人の望まぬでもなく、それが自分として疑わず生きる。

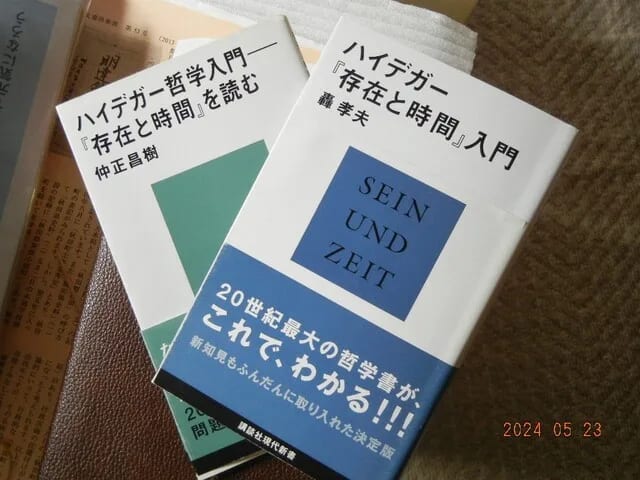

それに疑問を持てば・・・、だから僕の本棚には、哲学や心理学、脳みその話などの本が多数ある。無論、キリスト教と仏教の本も。行きつくところは、まさかのイエス・キリストを信じて、命を懸けてもその肯定をなしてきた歴史上の証人がいたということ。世に捨てられた弱者が神の人によって死をも恐れぬ人になったということで、究極そこに行きついた。それはそれで、話もこの世には収まりきらないだろう、とのヨハネ伝の言葉のごとく、面白い話はつきない。

いずれ、思想がどうの、政治がどうのこうのといったところで所詮、人は死ぬではないか、という解ったような暗い思いにとりつかれていたということであった。現に今も生きてこのようにタイプを打っているわけだから。僕は彼ら(👽)に幼小の頃に傷を負わされた、否、使命を負わされたといったらいいか。などと書いても所詮それは、世界で一人の僕個人のことではある。

個人の欲動のようなものからその行動、発言がアウトプットされることが、世を引き回すトピックになるので、人の劇場の上でのドラマや未来の歴史を作る原動力にでもなれば、人は何らかのレスポンスをするわけで、それが彼等(👽:ロスもその方われ)にとっては面白いわけでもあったが、異なった次元で我らを操っている?彼ら(👽)のことは前にも書いたし、またいずれ書くだろう。いきなりだと何の事やらだろうから。

************

現在は、生まれて与えられた自分の位置を自覚し、自然を感じながら淡々と自分なりに努力(これがモチベーションを上げようと)している普通人が最も正しい。

************

の最後の解説がついている・・・

の最後の解説がついている・・・

『亀裂はどこに? マルクス、ラカン、資本主義、そしてエコロジー』:スラヴォイ・ジジェク(哲学者)

その最後に人類が我ら(👽)の迎えの来訪の受容を認めるようなことを暗示する言葉で終わっている。

「結局のところ、知恵は私達の存在の安定した基盤である母なる自然を信頼するよう「直観的に」私達に語り掛けてくるが、近代に科学と技術によってその土台を切り崩されているのは、まさにこの安定した基盤なのである。よって、私達は二つの支柱から切り離された科学が必要だ。・・・・資本の自律的循環と同じく伝統的な知からも切り離され、ついには自立出来るようになった科学の事である。これは私達と自然の統一という真正なる感情には戻ることはできないことを意味する。・・・・エコロジカルな課題と向き合うために残された唯一の道は、自然のラディカルな脱自然化を完全に受け入れることなのである。」・・・