今回コチャバンバから来られたのはLindaの兄弟姉妹(彼女を除いて7人)のうち一番上の長男さんと一番下の六女さんを除く5名、それに長女さんのご子息(Lindaの姪御さん)。再会を祝して全員と握手および抱擁。

とくに予定は立てていなかったそうなので、とりあえず湖畔まで下りてみたら、呼び込みらしい兄ちゃんが大声で叫んでいました。よく憶えていないのですが、たしか一人往復15ボリビアーノ(240円ほど)で島まで連れて行ってくれて、そこでお昼も食べられるのだとか。で、そのお誘いに乗ることに。

まずは動画でどうぞ。

長女のAna Maríaさんは「海のない(戦争に負けて沿岸部を取られてしまった)ボリビアに住む私たちにとって、この湖の水は唯一の憩い」みたいなことを言っていました。(実はLindaも前日同じことを。)確かにボリビアには熱帯地域(アマゾン流域)は別として大きな河川もありません。(南米では他にもう1ヶ国、パラグアイも内陸国ですが、あちらにはパラグアイ河とパラナ河がありますからね。)

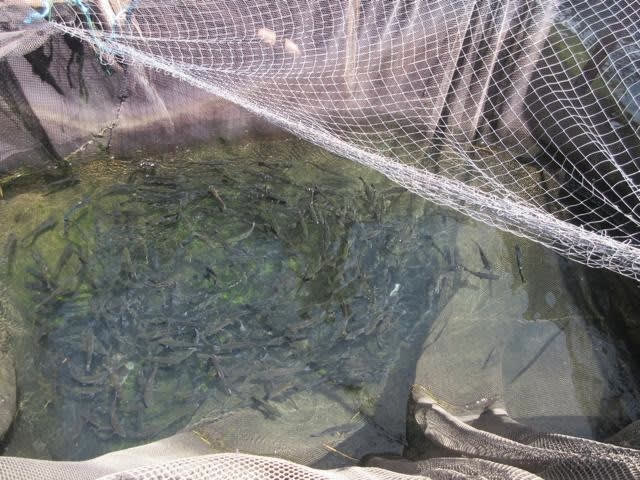

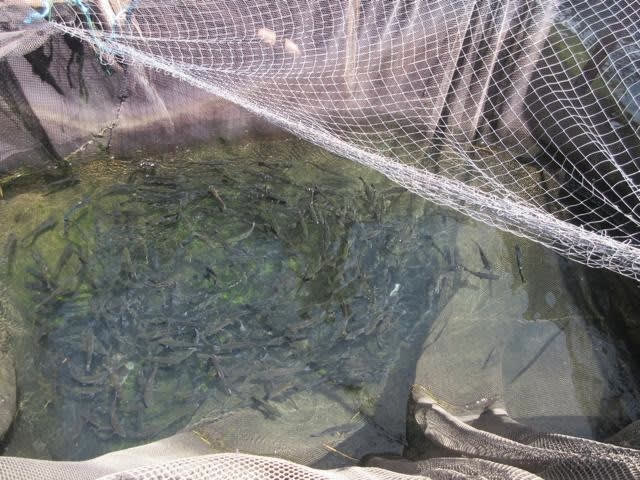

籠の中で鱒の養殖をしているそうです。

島とはいってもトトラという水草の葦を多数重ね合わせた人工の浮島ですね。(Lindaはその彩色を悪趣味と言っていました。)

父とのペルー旅行でもウロス島という同様の浮島を訪れましたが、そちらはずっと大規模でした。

網ですくった魚をその場でフライにしてくれるとのこと。(前夜も同じメニューだったので私としては文字通り食傷気味でしたが、皆さんが食べたがったので。Lindaはどうだったのでしょうか?)

再び再会を祝して乾杯! 前回帰省時に持ち帰った甘口の黒ビールです。アルコール度数は高くありません。食後は速やかに帰路へ。

この船頭さんはたしか76歳だったと聞きました。

宿に戻ってしばらく休み、Lindaと二人だけでまた湖畔に来ました。夕日が見たかったからです。が、この後は曇る一方で残念。(湖面に映る光の筋はきれいでしたが、それももう少し風がなければ・・・・・・)

日が落ちてから市場内の食堂で夕食。写真がないのはLindaから「盗られるからカメラは出すな」ときつく言われていたからです。食後にちょっとだけビデオ撮影しました。「ザー」というノイズは大雨がトタン屋根を叩いている音です。

この頃は体もだいぶ楽になっていましたので、もう大丈夫だと思っていました。それでも例の丘に登ろうと誰も言わないことを願ってはいましたが。

追記

高地に順応した今の状態で1月12日の県大ニューイヤーマラソンに出たら凄いタイムが出るかもしれないな、などと想像もしましたが、実際の結果は同日の日記に書いた通りダメダメでした。

とくに予定は立てていなかったそうなので、とりあえず湖畔まで下りてみたら、呼び込みらしい兄ちゃんが大声で叫んでいました。よく憶えていないのですが、たしか一人往復15ボリビアーノ(240円ほど)で島まで連れて行ってくれて、そこでお昼も食べられるのだとか。で、そのお誘いに乗ることに。

まずは動画でどうぞ。

長女のAna Maríaさんは「海のない(戦争に負けて沿岸部を取られてしまった)ボリビアに住む私たちにとって、この湖の水は唯一の憩い」みたいなことを言っていました。(実はLindaも前日同じことを。)確かにボリビアには熱帯地域(アマゾン流域)は別として大きな河川もありません。(南米では他にもう1ヶ国、パラグアイも内陸国ですが、あちらにはパラグアイ河とパラナ河がありますからね。)

籠の中で鱒の養殖をしているそうです。

島とはいってもトトラという水草の葦を多数重ね合わせた人工の浮島ですね。(Lindaはその彩色を悪趣味と言っていました。)

父とのペルー旅行でもウロス島という同様の浮島を訪れましたが、そちらはずっと大規模でした。

網ですくった魚をその場でフライにしてくれるとのこと。(前夜も同じメニューだったので私としては文字通り食傷気味でしたが、皆さんが食べたがったので。Lindaはどうだったのでしょうか?)

再び再会を祝して乾杯! 前回帰省時に持ち帰った甘口の黒ビールです。アルコール度数は高くありません。食後は速やかに帰路へ。

この船頭さんはたしか76歳だったと聞きました。

宿に戻ってしばらく休み、Lindaと二人だけでまた湖畔に来ました。夕日が見たかったからです。が、この後は曇る一方で残念。(湖面に映る光の筋はきれいでしたが、それももう少し風がなければ・・・・・・)

日が落ちてから市場内の食堂で夕食。写真がないのはLindaから「盗られるからカメラは出すな」ときつく言われていたからです。食後にちょっとだけビデオ撮影しました。「ザー」というノイズは大雨がトタン屋根を叩いている音です。

この頃は体もだいぶ楽になっていましたので、もう大丈夫だと思っていました。それでも例の丘に登ろうと誰も言わないことを願ってはいましたが。

追記

高地に順応した今の状態で1月12日の県大ニューイヤーマラソンに出たら凄いタイムが出るかもしれないな、などと想像もしましたが、実際の結果は同日の日記に書いた通りダメダメでした。

ご家族は11時頃到着とのことでしたが、連絡が取れず困りました。ホテルはWi-Fi完備のはずが前日夜中から接続できず。フロントに何とかほしいと頼んだところ「雨が降るとよくそうなる」との返事。(その時は「なんじゃそりゃ?」と思いましたが、この後移った別の宿泊先でも同じだったので、現地では普遍的現象なのかもしれません。それにしても何と脆弱なネット環境であることよ!)

相変わらず "Las Rocas" は見つからない。チェックアウト時刻(10時半)が迫ってきたので、インターネットのあるカフェに入りました。そこで私が頼んだのがこれ。(なお「マテ」の名は使われていてもパラグアイ、ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジル (一部地域) で嗜まれているマテ茶とは異なり、マテの茎葉は使われていません。)その日の朝食時にも2杯飲んでいましたが、それが高山病の症状を軽減するのに役立ったと思います。

閑話休題。カフェのマスターに 「"Las Rocas" ってホテル知らない?」と訊いたところ、「もしかして"Roca Sagrada" (聖なる岩) じゃない? だったらすぐ近くだよ」とのこと。で、Lindaのお姉さんにSkypeで確認したところやっぱりそうでした。(また判ってみればHotelではなく Hostal (民宿) でした。)聞き違いというよりは早口の会話のためLindaの耳に "roca" しか残らなかったということでしょう。

何はともあれ、これで "Roca Sagrada" に移ることが決定。(重いスーツケースを引きずりながらの登り坂のキツかったこと! すぐ息が上がるので10メートルごとに休みました。)

チェックインして待っていたら・・・・・・お姉さん(次女のElmaさん)が現れました。その時の嬉しかったこと! 行く手に立ちはだかる困難が大きければ大きいほど、それを乗り越えた時の喜びも大きくなるというのは本当です(つづく)。

相変わらず "Las Rocas" は見つからない。チェックアウト時刻(10時半)が迫ってきたので、インターネットのあるカフェに入りました。そこで私が頼んだのがこれ。(なお「マテ」の名は使われていてもパラグアイ、ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジル (一部地域) で嗜まれているマテ茶とは異なり、マテの茎葉は使われていません。)その日の朝食時にも2杯飲んでいましたが、それが高山病の症状を軽減するのに役立ったと思います。

閑話休題。カフェのマスターに 「"Las Rocas" ってホテル知らない?」と訊いたところ、「もしかして"Roca Sagrada" (聖なる岩) じゃない? だったらすぐ近くだよ」とのこと。で、Lindaのお姉さんにSkypeで確認したところやっぱりそうでした。(また判ってみればHotelではなく Hostal (民宿) でした。)聞き違いというよりは早口の会話のためLindaの耳に "roca" しか残らなかったということでしょう。

何はともあれ、これで "Roca Sagrada" に移ることが決定。(重いスーツケースを引きずりながらの登り坂のキツかったこと! すぐ息が上がるので10メートルごとに休みました。)

チェックインして待っていたら・・・・・・お姉さん(次女のElmaさん)が現れました。その時の嬉しかったこと! 行く手に立ちはだかる困難が大きければ大きいほど、それを乗り越えた時の喜びも大きくなるというのは本当です(つづく)。

次の日は朝食前にしばらく散策。(またしても "Las Rocas" は見つからず。)以下撮影順に写真を貼っときます。

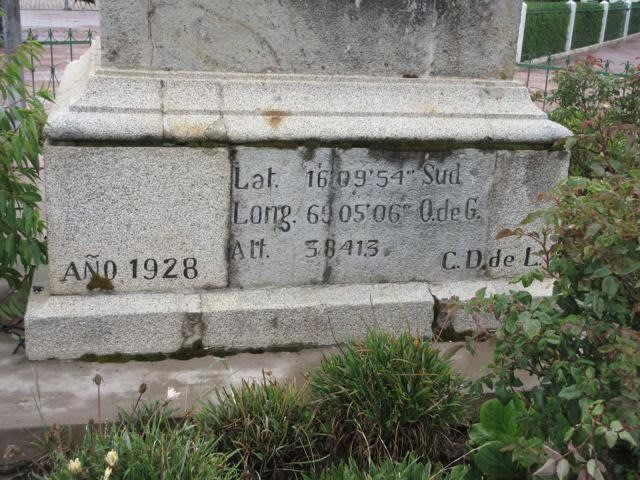

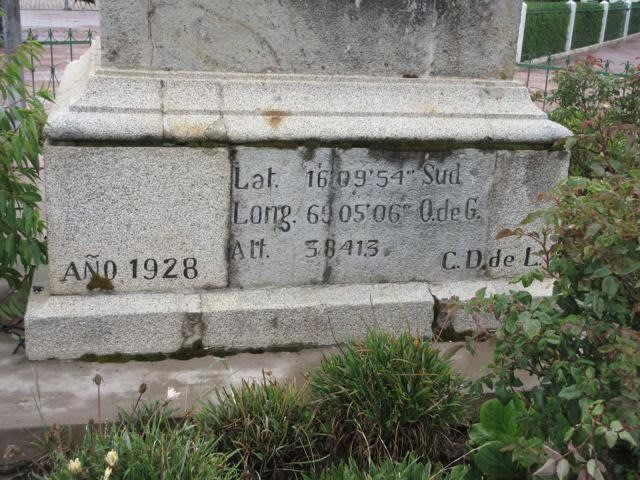

石碑には緯度・経度とともに標高(3841.3m)が彫られていました。

この湖面が富士山頂よりも高いというのは(頭では理解できても)どうしても実感が湧いてきません。

実はホテルを出て最初の交差点まで(30mほど)の登り坂で既に息が上がっていました。疲れが残っていたにせよ、これはちょっと憂慮すべき事態です。ここから高山病について書いてみます。

私は1991年の7月から8月にかけて(JICAボランティア時代に休暇を取って)ボリビアを旅したことがあります。その時はサンタクルス(標高416m)→コチャバンバ(同2574m)→スクレ(同2810m)と来て最後の訪問地がラパス(同3593m)でした。徐々に高度を上げていったのが良かったのかもしれませんが、ラパスに着いたその日に宿舎まで早足で歩いても、また翌日に遺跡を訪れるためバス停まで急坂を登っても全く平気でした。後で聞いたところでは、その宿舎で1週間寝たきりだった同僚(先輩)もいたとか。しかもその人は柔道の指導に来ていた見るからに頑強な男性でした。私は決して身体能力が高い方でも赤血球の数が多い訳でもありません。献血時の測定値は男性の標準値を下回ることの方が多いくらいです。ということで、体格あるいは血液の酸素運搬能力と高山病の罹りやすさとの間にはあまり関係がないと考えてきました。

2012〜13年にかけてツアー旅行で父とペルーを訪れました。その時はクスコ(標高3399m)やプーノ(同3827m)で偏頭痛を覚え、それは低地のリマに戻るまでずっと続いたものの、運動に支障が出るようなことはありませんでした。(ちなみに、そのグループでも寝込んでしまう若者が複数出た一方、一番元気だったのが最高齢 (当時77歳) の父でした。なので年齢とも直接には関係しないということかもしれません。)

つまり6年前と比べても今回のしんどさは圧倒的に上回っていました。

それで「前来た時はみんなであの丘のてっぺんまで登った」というLindaの言葉を聞いた時、もし今回もということになれば辞退しようと心に決めました。また最悪の場合は自分一人がホテルで静養することになるかもしれないと覚悟もしていました。

が、一回りしてホテル(上画像、一番下は0階なので私たちが泊まった5階は最上階)に戻る頃には少し楽になっていたので、徐々に慣らしていけば大丈夫かも、と思いました。なお顕著な自覚症状としては、6年前と同じ偏頭痛に加え、心拍数の多さ(ジッとしていても毎秒2回、毎分120ぐらい)が挙げられます。おそらく酸素が薄い分を補おうとして心臓が頑張っていたからでしょう。

12月27日の日記はまだ続きます。

石碑には緯度・経度とともに標高(3841.3m)が彫られていました。

この湖面が富士山頂よりも高いというのは(頭では理解できても)どうしても実感が湧いてきません。

実はホテルを出て最初の交差点まで(30mほど)の登り坂で既に息が上がっていました。疲れが残っていたにせよ、これはちょっと憂慮すべき事態です。ここから高山病について書いてみます。

私は1991年の7月から8月にかけて(JICAボランティア時代に休暇を取って)ボリビアを旅したことがあります。その時はサンタクルス(標高416m)→コチャバンバ(同2574m)→スクレ(同2810m)と来て最後の訪問地がラパス(同3593m)でした。徐々に高度を上げていったのが良かったのかもしれませんが、ラパスに着いたその日に宿舎まで早足で歩いても、また翌日に遺跡を訪れるためバス停まで急坂を登っても全く平気でした。後で聞いたところでは、その宿舎で1週間寝たきりだった同僚(先輩)もいたとか。しかもその人は柔道の指導に来ていた見るからに頑強な男性でした。私は決して身体能力が高い方でも赤血球の数が多い訳でもありません。献血時の測定値は男性の標準値を下回ることの方が多いくらいです。ということで、体格あるいは血液の酸素運搬能力と高山病の罹りやすさとの間にはあまり関係がないと考えてきました。

2012〜13年にかけてツアー旅行で父とペルーを訪れました。その時はクスコ(標高3399m)やプーノ(同3827m)で偏頭痛を覚え、それは低地のリマに戻るまでずっと続いたものの、運動に支障が出るようなことはありませんでした。(ちなみに、そのグループでも寝込んでしまう若者が複数出た一方、一番元気だったのが最高齢 (当時77歳) の父でした。なので年齢とも直接には関係しないということかもしれません。)

つまり6年前と比べても今回のしんどさは圧倒的に上回っていました。

それで「前来た時はみんなであの丘のてっぺんまで登った」というLindaの言葉を聞いた時、もし今回もということになれば辞退しようと心に決めました。また最悪の場合は自分一人がホテルで静養することになるかもしれないと覚悟もしていました。

が、一回りしてホテル(上画像、一番下は0階なので私たちが泊まった5階は最上階)に戻る頃には少し楽になっていたので、徐々に慣らしていけば大丈夫かも、と思いました。なお顕著な自覚症状としては、6年前と同じ偏頭痛に加え、心拍数の多さ(ジッとしていても毎秒2回、毎分120ぐらい)が挙げられます。おそらく酸素が薄い分を補おうとして心臓が頑張っていたからでしょう。

12月27日の日記はまだ続きます。