今日は軽井沢文学散歩。といっても、文学を語ることができるわけではないので、軽井沢ゆかりの文士に関連する場所の紹介をしてみたい。初回の今回は大正期から昭和中期までのあいだ活躍した日本文学を代表する詩人・小説家の一人とされる室生犀星。

北陸新幹線が2015年3月に開通し、軽井沢と金沢が1時間あまりで結ばれたことを、室生犀星がもし生きていれば大層喜んだのではないだろうか。

室生犀星(本名照道)は明治22(1889)年8月1日、石川県金沢市の生まれ。加賀藩・足軽組頭を勤めた小畠弥左衛門吉種を父に、女中はるを母として生まれたが、生後1週間後に赤井ハツのもとに養子として出され、命名されている。

室生姓は、この養母赤井ハツが内縁関係にあった雨宝院住職の室生真乗の養嗣子になったことで、7歳のころから名乗るようになった。

犀星の名は、金沢市内を流れる犀川の西で生まれ育ったことから思いついたとされ、西を星に変えて犀星としている。

秋の連休の三日目、妻と二人で旧軽井沢銀座の人ごみの中を抜けて、ロマンステニスコートとユニオン

チャーチの間の道を歩き、万平ホテルに向かう。その途中、道を左に曲がるとすぐに、室生犀星旧居(記念館)の案内板が目に入る。

室生犀星旧居の案内板(2017.10.8 撮影)

この案内板と道路をはさんで反対側には、軽井沢町内のあちらこちらに見られる、軽井沢観光協会が設置した金属製の道案内標識がある。内部には浅間石の小石が詰められていて、上部のプレートには説明文が記されている。

「犀星の経」の道案内標識(2017.10.8 撮影)

「犀星の経」道案内標識の上部に記された説明文(2017.10.8 撮影)

この案内板を左に曲がり少し行くと右側に室生犀星旧居がある。現在軽井沢町教育委員会が記念館として管理していて、入場料は無料である。

室生犀星旧居入り口(2017.10.8 撮影)

入り口を入るとすぐに美しい苔が目に入る。苔の向こうに見える左側の建物が母屋であり、正面に見えるのは来客用の離れである。また、母屋の左側には別棟の書斎がある。

室生犀星旧居の母屋(2017.10.8 撮影)

室生犀星旧居の離れ(2017.10.8 撮影)

室生犀星旧居の書斎(2017.10.8 撮影)

室生犀星記念館で配布しているパンフレットには次のように記されている。

「室生犀星がはじめて軽井沢を訪れたのは大正9(1920)年の夏のことです。軽井沢の清涼な空気と美しい自然に魅せられた犀星は、つるや旅館を常宿とし、萩原朔太郎・芥川龍之介・松村みね子らと交友を深めました。・・・

この旧居は、昭和6(1931)年に建てられたもので、亡くなる前年の昭和36(1961)年まで毎夏をここで過ごしました。また、昭和19年から24年まで、一家をあげて疎開生活を過ごしたのもこの旧居です。

この家には、堀辰雄・津村信夫・立原道造ら若き詩人たちが訪れたり、近くに滞在していた志賀直哉・正宗白鳥・川端康成ら多くの作家との交流もありました。・・・」

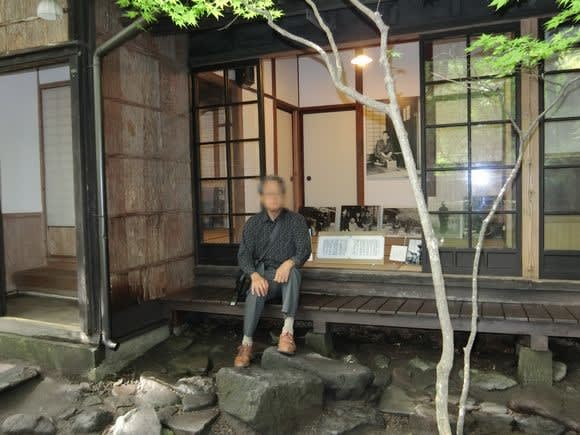

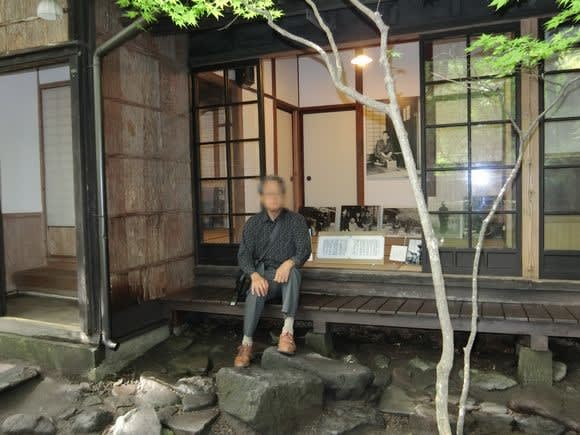

犀星は母屋の縁側に座り、前にある離れのほうを眺めるのが好きであったと、管理人の女性から説明を受け、我々も同じように縁側に座って庭を眺めた。

*このブログ記事を読んでくれた友人のNさんから、さっそく犀星の次の句があるよと連絡をいただいた。まさに、この縁側から庭の苔を眺めようとして立ち上がる情景が浮かんでくる句である(2017.10.13 追記)。

”庭石の苔を見に出る炬燵かな”

犀星が好きであったという縁側から離れと庭を眺める(2017.10.8 撮影)

母屋の縁側から見た離れの眺め(2017.10.8撮影)

母屋の縁側から見た庭の眺め(2017.10.8 撮影)

当時も同じ様子であったかどうか定かではないが、現在庭は軽井沢特有の厚い苔で覆われていて、大切に保護されている。苔の種類は10種以上もあるということで、「コウヤノマンネンゴケ」という名前の、軽井沢ではここだけにしかないという珍しい苔も含まれている。この苔を川端康成が自宅に持って帰ったという逸話も残されている。

「コウヤノマンネンゴケ」(2017.10.8 撮影)

軽井沢の冬はとても寒い。冬は今でもマイナス18度くらいになることがあるが、この建物の中でどのようにして冬を過ごしたのであろうか、厳冬期のきびしい暮らしが想像される。

当時はまだ、水道は無く、玄関脇にある井戸を使用していたのであるが、水道はあったとしても、冬は凍結してしまう。現在でも別荘など冬には水が利用できなくなるところも多い。

犀星の文学活動は大正7(1918)年の処女詩集「愛の詩集」とそれに続く「抒情小曲集」に始まる。最近の義務教育で教えられているものかどうか定かではないが、我々の年代の者には、「ふるさとは遠きにありて思うもの、そして悲しくうたうもの、よしや、うらぶれて異土の乞食となるとても、帰るところにあるまじや」という一節はよく記憶に残るところである。

小説では翌年大正8(1919)年に自伝的小説「幼年時代」を「中央公論」に発表している。これに続く幾つかの作品で小説家としての地位を築くがやがて長い沈滞期を迎え、再出発したのは昭和9(1934)年の「あにいもうと」をはじめとする作品であった。

軽井沢には堀辰雄を伴って来ており、これが契機になり堀辰雄は軽井沢と信濃追分を舞台とした作品を書くことにつながる。

多くの作家との交友は続くが、昭和14(1939)年に立原道造が24歳で逝き、その後17(1942)年に萩原朔太郎、北原白秋、翌18(1943)年に徳田秋声、19(1944)年に津村信夫を相次いで失うことになる。

昭和24(1949)年からの2度目の空白期間を経て、昭和30(1955)年に連載「女ひと」を「新潮」に発表して復活し、その後「杏っ子」で読売文学賞を受賞する。

この後も旺盛に作品を書き続けたが、昭和34(1959)年に「かげろふの日記遺文」で野間文学賞を受賞した際の記念として、「犀星文学碑」を昭和36(1961)年、自らが土地の選定・設計を行い建設費を出し、矢ケ崎川のほとりに建立させた。そして、翌年昭和37(1962)年に肺がんのために永眠している。72年余の生涯であった。

この文学碑は記念館から少し離れた場所にある。旧軽井沢銀座通りを抜けて碓氷峠の方に向かうと、矢ケ崎川にかかる二手橋に出る。橋を渡り右側に進むと碓氷峠であるが、道を左側にとり川に沿ってしばらく進むと左手に文学碑(詩碑)を示す案内柱が見える。

室生犀星詩碑の案内柱(2017.10.8 撮影)

文学碑は右側の石垣に埋め込まれた形で造られている。その傍には、犀星が旧満州国旅行の帰途、京城(現ソウル)で買い求めたという石の俑人像が2体設置されていて、この文学碑を見守っている。

矢ケ崎川畔にある室生犀星の文学碑周辺の様子(2017.10.8 撮影)

室生犀星文学碑(2017.10.8 撮影)

この文学碑には、昭和3(1928)年に刊行された詩集『鶴』の中の一編「切なき思ひぞ知る」が刻まれている。

我は張り詰めたる氷を愛す

斯る切なき思ひを愛す

我はそれらの輝けるを見たり

斯る花にあらざる花を愛す

我は氷の奥にあるものに同感す

我はつねに狭小なる人生に住めり

その人生の荒涼の中に呻吟せり

さればこそ張り詰めたる氷を愛す

斯る切なき思ひを愛す。

昭和三十五(年)十月十八日

室生犀星

之建

室生犀星詩碑説明板(2017.10.8 撮影)

室生犀星文学碑を見守る俑人像(2017.10.8 撮影)

この犀星文学碑から200m先で道を右にそれて、ゆるい上り坂の山道を行ったところに、交流のあった正宗白鳥の詩碑がやはりひっそりと建っている。

正宗白鳥詩碑の案内板(2017.10.8 撮影)

正宗白鳥の詩碑(2017.10.8 撮影)

旧軽井沢銀座の喧騒を離れて、この2箇所の文学碑・詩碑の回りにはこの時期訪れる人も無く静かである。

観光客で賑わう旧軽井沢銀座通り(2017.10.8 撮影)

北陸新幹線が2015年3月に開通し、軽井沢と金沢が1時間あまりで結ばれたことを、室生犀星がもし生きていれば大層喜んだのではないだろうか。

室生犀星(本名照道)は明治22(1889)年8月1日、石川県金沢市の生まれ。加賀藩・足軽組頭を勤めた小畠弥左衛門吉種を父に、女中はるを母として生まれたが、生後1週間後に赤井ハツのもとに養子として出され、命名されている。

室生姓は、この養母赤井ハツが内縁関係にあった雨宝院住職の室生真乗の養嗣子になったことで、7歳のころから名乗るようになった。

犀星の名は、金沢市内を流れる犀川の西で生まれ育ったことから思いついたとされ、西を星に変えて犀星としている。

秋の連休の三日目、妻と二人で旧軽井沢銀座の人ごみの中を抜けて、ロマンステニスコートとユニオン

チャーチの間の道を歩き、万平ホテルに向かう。その途中、道を左に曲がるとすぐに、室生犀星旧居(記念館)の案内板が目に入る。

室生犀星旧居の案内板(2017.10.8 撮影)

この案内板と道路をはさんで反対側には、軽井沢町内のあちらこちらに見られる、軽井沢観光協会が設置した金属製の道案内標識がある。内部には浅間石の小石が詰められていて、上部のプレートには説明文が記されている。

「犀星の経」の道案内標識(2017.10.8 撮影)

「犀星の経」道案内標識の上部に記された説明文(2017.10.8 撮影)

この案内板を左に曲がり少し行くと右側に室生犀星旧居がある。現在軽井沢町教育委員会が記念館として管理していて、入場料は無料である。

室生犀星旧居入り口(2017.10.8 撮影)

入り口を入るとすぐに美しい苔が目に入る。苔の向こうに見える左側の建物が母屋であり、正面に見えるのは来客用の離れである。また、母屋の左側には別棟の書斎がある。

室生犀星旧居の母屋(2017.10.8 撮影)

室生犀星旧居の離れ(2017.10.8 撮影)

室生犀星旧居の書斎(2017.10.8 撮影)

室生犀星記念館で配布しているパンフレットには次のように記されている。

「室生犀星がはじめて軽井沢を訪れたのは大正9(1920)年の夏のことです。軽井沢の清涼な空気と美しい自然に魅せられた犀星は、つるや旅館を常宿とし、萩原朔太郎・芥川龍之介・松村みね子らと交友を深めました。・・・

この旧居は、昭和6(1931)年に建てられたもので、亡くなる前年の昭和36(1961)年まで毎夏をここで過ごしました。また、昭和19年から24年まで、一家をあげて疎開生活を過ごしたのもこの旧居です。

この家には、堀辰雄・津村信夫・立原道造ら若き詩人たちが訪れたり、近くに滞在していた志賀直哉・正宗白鳥・川端康成ら多くの作家との交流もありました。・・・」

犀星は母屋の縁側に座り、前にある離れのほうを眺めるのが好きであったと、管理人の女性から説明を受け、我々も同じように縁側に座って庭を眺めた。

*このブログ記事を読んでくれた友人のNさんから、さっそく犀星の次の句があるよと連絡をいただいた。まさに、この縁側から庭の苔を眺めようとして立ち上がる情景が浮かんでくる句である(2017.10.13 追記)。

”庭石の苔を見に出る炬燵かな”

犀星が好きであったという縁側から離れと庭を眺める(2017.10.8 撮影)

母屋の縁側から見た離れの眺め(2017.10.8撮影)

母屋の縁側から見た庭の眺め(2017.10.8 撮影)

当時も同じ様子であったかどうか定かではないが、現在庭は軽井沢特有の厚い苔で覆われていて、大切に保護されている。苔の種類は10種以上もあるということで、「コウヤノマンネンゴケ」という名前の、軽井沢ではここだけにしかないという珍しい苔も含まれている。この苔を川端康成が自宅に持って帰ったという逸話も残されている。

「コウヤノマンネンゴケ」(2017.10.8 撮影)

軽井沢の冬はとても寒い。冬は今でもマイナス18度くらいになることがあるが、この建物の中でどのようにして冬を過ごしたのであろうか、厳冬期のきびしい暮らしが想像される。

当時はまだ、水道は無く、玄関脇にある井戸を使用していたのであるが、水道はあったとしても、冬は凍結してしまう。現在でも別荘など冬には水が利用できなくなるところも多い。

犀星の文学活動は大正7(1918)年の処女詩集「愛の詩集」とそれに続く「抒情小曲集」に始まる。最近の義務教育で教えられているものかどうか定かではないが、我々の年代の者には、「ふるさとは遠きにありて思うもの、そして悲しくうたうもの、よしや、うらぶれて異土の乞食となるとても、帰るところにあるまじや」という一節はよく記憶に残るところである。

小説では翌年大正8(1919)年に自伝的小説「幼年時代」を「中央公論」に発表している。これに続く幾つかの作品で小説家としての地位を築くがやがて長い沈滞期を迎え、再出発したのは昭和9(1934)年の「あにいもうと」をはじめとする作品であった。

軽井沢には堀辰雄を伴って来ており、これが契機になり堀辰雄は軽井沢と信濃追分を舞台とした作品を書くことにつながる。

多くの作家との交友は続くが、昭和14(1939)年に立原道造が24歳で逝き、その後17(1942)年に萩原朔太郎、北原白秋、翌18(1943)年に徳田秋声、19(1944)年に津村信夫を相次いで失うことになる。

昭和24(1949)年からの2度目の空白期間を経て、昭和30(1955)年に連載「女ひと」を「新潮」に発表して復活し、その後「杏っ子」で読売文学賞を受賞する。

この後も旺盛に作品を書き続けたが、昭和34(1959)年に「かげろふの日記遺文」で野間文学賞を受賞した際の記念として、「犀星文学碑」を昭和36(1961)年、自らが土地の選定・設計を行い建設費を出し、矢ケ崎川のほとりに建立させた。そして、翌年昭和37(1962)年に肺がんのために永眠している。72年余の生涯であった。

この文学碑は記念館から少し離れた場所にある。旧軽井沢銀座通りを抜けて碓氷峠の方に向かうと、矢ケ崎川にかかる二手橋に出る。橋を渡り右側に進むと碓氷峠であるが、道を左側にとり川に沿ってしばらく進むと左手に文学碑(詩碑)を示す案内柱が見える。

室生犀星詩碑の案内柱(2017.10.8 撮影)

文学碑は右側の石垣に埋め込まれた形で造られている。その傍には、犀星が旧満州国旅行の帰途、京城(現ソウル)で買い求めたという石の俑人像が2体設置されていて、この文学碑を見守っている。

矢ケ崎川畔にある室生犀星の文学碑周辺の様子(2017.10.8 撮影)

室生犀星文学碑(2017.10.8 撮影)

この文学碑には、昭和3(1928)年に刊行された詩集『鶴』の中の一編「切なき思ひぞ知る」が刻まれている。

我は張り詰めたる氷を愛す

斯る切なき思ひを愛す

我はそれらの輝けるを見たり

斯る花にあらざる花を愛す

我は氷の奥にあるものに同感す

我はつねに狭小なる人生に住めり

その人生の荒涼の中に呻吟せり

さればこそ張り詰めたる氷を愛す

斯る切なき思ひを愛す。

昭和三十五(年)十月十八日

室生犀星

之建

室生犀星詩碑説明板(2017.10.8 撮影)

室生犀星文学碑を見守る俑人像(2017.10.8 撮影)

この犀星文学碑から200m先で道を右にそれて、ゆるい上り坂の山道を行ったところに、交流のあった正宗白鳥の詩碑がやはりひっそりと建っている。

正宗白鳥詩碑の案内板(2017.10.8 撮影)

正宗白鳥の詩碑(2017.10.8 撮影)

旧軽井沢銀座の喧騒を離れて、この2箇所の文学碑・詩碑の回りにはこの時期訪れる人も無く静かである。

観光客で賑わう旧軽井沢銀座通り(2017.10.8 撮影)