ショップの冬季休業を利用して、ガラスを見に出かけたいと思っていたが、福岡の友人と、鹿児島の親類の訪問を兼ねて九州に出かけることにした。

久しぶりの九州旅行になるので、妻とも相談して、ガラスのほかにも目的地を決め、福岡と鹿児島をそれぞれ起点と終点として、博多、大宰府、吉野ケ里遺跡、伊万里・有田、嬉野温泉、長崎、雲仙・普賢岳、島原、熊本、鹿児島・桜島を巡るコースを選び、レンタカーで回ることにした。

近代日本のガラス工芸の歴史をみると、江戸時代の長崎が重要な役割を果たしている。西洋からガラス製法が伝わる前に、すでに長崎には中国から鉛ガラスの製法が伝わっていて、長崎のガラス工人たちが、何らかのかたちでガラスを作っていたのではないかとされており、その後、1570年頃に、ポルトガルやイスパニアから鉄砲の伝来とともに、ソーダガラスの製法も長崎にもたらされたと考えられている。

由水常雄氏の著書「ガラス工芸」(ブレーン出版 1975年発行)によると、当時の様子は次のようである。

「・・・こうして十六世紀末ころより長崎でガラスが作られるようになると、長崎のガラス師のもとに全国から人が集まるようになり、それぞれガラスの製法を学びとって、各地に伝えていくようになる。

まず長崎では、享保五年(1720)の西川正休(如見)『長崎夜話草』に(よると)、ガラス細工が長崎土産となるほどまでに発展しており、延宝年間(1673~)にはじまる玉屋六右衛門以下、玉屋号を名のるびいどろ細工師たちの活動がその中心をなしていたようである。主として細工もののガラス器であり、カットや色被せガラスは作られなかったようである。・・・」

ただしかし、長崎のどこに行けばまとまった形で、16世紀末のこのガラス器とはいかないまでも、古いガラス器を見ることができるのかが判らなかった。手元にある日本ガラス工芸学会誌「GLASS」51号(2008年発行)の、GLASS(1号-50号)総目次をあたってみると、「佐賀ガラス調査」という報告が、1977年発行の第3号に見つかったが、長崎に関する記述は見当たらなかった。

その他の情報源として、①1977年発行の「The Glass ガラス」(読売新聞社発行)、②1988年発行の「太陽 特集◎骨董の旅」(平凡社発行)、③1998年発行の「ガラスを買いに行く」(平凡社発行)などで長崎に関連した部分を探し下記の記述をみつけることができた。

「The Glass ガラス」の表紙

「太陽 特集◎骨董の旅」の表紙

「ガラスを買いに行く」の表紙

①には、「ビードロと切子をもとめて・九州ガラス取材記」という出版社の編集子によると思われる記事があり、ここには、カステラの老舗”福砂屋”、レストラン”銀嶺”、ホテル”十六番館・資料館”などのガラスコレクション見学と、長崎ガラスの個人収集家岩永関夫氏を訪問した時の記述がある。

②には、「私の銘品探訪記」として、斎藤真一・菊地信義・川本恵子氏らの新潟から長崎までの訪ねある記があり、その中で川本恵子氏は長崎市内、中島川周辺で幕末から明治にかけてのビードロやランプの品揃えの豊富さと質の良さでは市内一という”ナガサキヤ”を紹介している。

③の「ビードロ浪漫紀行・長崎、島原、佐賀」では前記の長崎市内の”福砂屋本店”と”銀嶺”のほか、骨董店の”アンティーク マヨリカ”、現代の長崎ガラスを生み出している工房”瑠璃庵”、観光資料館”南山手十六番館”、”大浦天主堂”が紹介されている。①でホテルの資料館として紹介されていた”十六番館・資料館”はここでは観光資料館”南山手十六番館”となっていた。この当時、ホテル経営はやめていたのかもしれない。

こうした準備をして九州では三泊目の宿泊地に長崎を選んでいた。ガラスに関連する目的地はこの長崎が最初であった。

九州初日の宿泊地福岡では夕食はホテルの外で取ることにして「アラ料理」の店に行くことを楽しみにしていたし、続く嬉野温泉では温泉入浴はもちろんであるが、旅館の食事として出る「温泉湯豆腐」が妻の目的になっていた。

嬉野温泉の朝食に出た「温泉湯豆腐」(2019.3.11 撮影)

ところが、嬉野温泉の夕食の際に日本酒を注文したところ、思いがけず冷酒がガラス製”ちろり”に入れられて出てきた。この”ちろり”は今回長崎で見てみたいもののひとつに挙げていたので、早速の出会いに大いに喜んだ。これまで、こうしたガラス製のちろりに入れられた日本酒が宿で出てきたことはなかったように思う。

実は、翌日の夕食はホテルではとらずに、長崎名物の「卓袱料理」を食べに出かけたのであったが、この店でもやはりいただいた冷酒はガラス製「ちろり」に入れて供された。ちろりは九州の文化だろうか。ただ、当然のことであるが、この嬉野温泉でのちろりは現代のもので、翌朝旅館の土産品売り場で同じものが販売されているのをみつけ、お土産に購入した。長崎の老舗卓袱料理店でのちろりはやや形状の異なるものであったのだが、場所柄撮影は遠慮したので、残念ながら写真はない。

嬉野温泉のお土産に買って帰ったガラス製”ちろり”

さて、こうしてたどり着いた長崎であるが、事前に調査した長崎カステラの老舗”福砂屋本店”は宿泊したホテルのすぐ近くにあった。時間の都合でここを後回しにして、思案橋周辺のアンティーク・ショップから見に出かけた。

最初に目指した店は、思案橋のすぐ近く、鍛冶市通りに面した「アンティーク マヨリカ」であったが、ここは《水曜 定休日》の表示があり店はシャッターが下りていた。道路に面したショウウインドウにはいくつかの商品が展示されていて、魅力的なガラス器も見られたのであるが、店内を見ることができなかったのは、いかにも残念であった。

定休日でシャッターが下りていた「アンティーク マヨリカ」の店舗(2019.3.13 撮影)

この後、同じ通りに面した小さな古民芸店に入ってみたが、ガラス器はそれほど品数がなく、ペアタンブラーと前日有田で訪問したばかりの、深川製磁製の磁器皿をいくつか選び、発送の準備をしてもらいながら、女性店主とちょうど外から戻ってきた娘さんの二人に周辺のアンティークショップのことを教えていただいた。

それによると、予定していた”ナガサキヤ”はもうだいぶ前に店を閉じているという。レストラン”銀嶺”も移転していて、少し離れた「長崎歴史文化博物館」の敷地内にあることが判った。また、アンティークガラスは、グラバー園などのある地区のショップ”グラバー”に行けば見られるのではと教えていただいた。

次に、この古民芸店から更に通りを北東の方に進んだところにある骨董店に立ち寄った。ここは比較的大きい店舗で、多くのアンティークガラス器を含む商品が見られた。棚の高いところに金赤の「ちろり」が置かれているのが目にとまり、店番の若奥さんと思しき女性に値段を訪ねると、電話で店主に問い合わせてくれた。返ってきた答が私の予想通りであったので、これをいただくことにした。製作年代は判らなかったが、念願の”ちろり”をこうして入手することができた。

長崎市内の骨董店で購入した金赤ガラス製の”ちろり”

移転したレストラン”銀嶺”があるという「長崎歴史文化博物館」までは、さらに1kmほどの距離があったが、昼食をここで取ることにして、商店街から離れた場所に向かった。「長崎歴史文化博物館」はそれ自体とても興味深いところであったが、今回は割愛、素通りして敷地内の南東方向にある”銀嶺”に入った。

「長崎歴史文化博物館」入り口(2019.3.13 撮影)

「レストラン”銀嶺”」のある建物(2019.3.13 撮影)

まだ食事客がまばらであったので、店内に展示されているアンティークガラスを見せていただくことができ、写真撮影も自由にさせていただいた。事前に書籍の写真で見ていたが、移転前と同様と思える色とりどりのコレクションが、入り口付近を中心に店内に展示されており、すばらしいものであった。

「レストラン”銀嶺”」店内のアンティークガラスコレクション(2019.3.13 撮影)

ここから坂道を下り、ちょっと乗ってみたかった市電を利用して、新地中華街に向かった。旅行直前に見たTV番組で、ここにある長崎ちゃんぽんや皿うどんの麺を作り続けている店が紹介されていたからである。我々もここでお土産用の麺を買ってから、午前中からとってあったもう一つの目的場所、寛永元年(1624年)創業という長崎カステラの老舗”福砂屋本店に”向かった。ホテルに預けてあった荷物を受け取り、福砂屋の店舗脇の駐車場に車を停めた。

店内は名産の土産物を求める客で賑わっていたが、我々はまっすぐ右奥のガラスコレクション展示コーナーに向かった。ここは比較的すいていて、ゆっくりと鑑賞し、写真撮影をすることができた。このコレクションは質・量において素晴らしいものであり、英国、フランス、ヴェネチア、ボヘミア産の多くの海外のガラス器とともに、書籍③で紹介されていた薄手の長崎ガラスの瓢箪型徳利が今も変わらず展示されていた。

ただ、前記の書籍③で写真が掲載されていたが、出版当時「現在、未展示」となっていた「江戸中期の名品とされる”長崎ガラス藍色ちろり”」はこの日も残念ながら展示品の中に見つけることはできなかった。

福砂屋本店のガラス器コレクション展示コーナー(2019.3.13 撮影)

福砂屋本店のガラス器コレクション展示コーナー(2019.3.13 撮影)

”福砂屋本店”展示コーナーのガラス器コレクション(2019.3.13 撮影)

このあと、もちろん長崎カステラを購入し、次の目的地”大浦天主堂”や”グラバー園”のある地区に移動した。

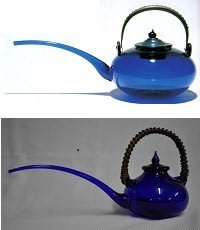

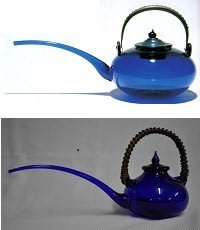

最初に訪れたのは現在も長崎ビードロ(ガラス)を作り続けている長崎工芸館”瑠璃庵”である。この工房ではガラス器作りを体験することもでき、工房前には若い女性の姿も多く見られた。また、ここでは現代の長崎ビードロの特徴とされる宙吹きや型吹きによる薄手で軽妙なフォルムのものが作られ、すでに同様のものは上で紹介したが、長く伸びた注ぎ口と取っ手をもつ、土瓶型の酒器「ちろり」が代表的な製品とされる。

ちろりとはもともと銀や銅、錫などでできた酒を温めるための容器だが、江戸時代には冷酒用にガラス製のものが数多く作られたという。この瑠璃庵はそのちろりの復元に力を入れていて、ネット販売もしている。通販サイトで見ることができる藍色のちろりは、書籍③に掲載されている福砂屋の名品と似通った色・形状に作られている。

”福砂屋本店”のコレクションとされる江戸時代の「ちろり」(上)と”瑠璃庵”で製造・販売されている現代の長崎ガラス「ちろり」(下)

次に目指した”南山手十六番館は”意外にも営業を止めていて、荒れ果てているように見えた。近くの土産物店で聞くと、もうずいぶん長い間このような状態のまま放置されているという。ここには「・・・驚くほど多様でユニークなガラスの数々が揃っている。古い木造洋館を移築した館内には、櫛やかんざし、煙管から西洋ランプ、花器、鳥籠まで、実にさまざまなガラス製品が展示されている。その数は3000点に及ぶという。・・・」と書籍③で紹介されたいただけに、とても残念でならなかった。

多くの観光客を集める大浦天主堂やグラバー園とは対照的に、こうして営業を止めてゆくガラス関連施設があることに一抹の寂しさを感じながら、この場所を最後に長崎を後にして次の目的地雲仙に向かって車を走らせた。

久しぶりの九州旅行になるので、妻とも相談して、ガラスのほかにも目的地を決め、福岡と鹿児島をそれぞれ起点と終点として、博多、大宰府、吉野ケ里遺跡、伊万里・有田、嬉野温泉、長崎、雲仙・普賢岳、島原、熊本、鹿児島・桜島を巡るコースを選び、レンタカーで回ることにした。

近代日本のガラス工芸の歴史をみると、江戸時代の長崎が重要な役割を果たしている。西洋からガラス製法が伝わる前に、すでに長崎には中国から鉛ガラスの製法が伝わっていて、長崎のガラス工人たちが、何らかのかたちでガラスを作っていたのではないかとされており、その後、1570年頃に、ポルトガルやイスパニアから鉄砲の伝来とともに、ソーダガラスの製法も長崎にもたらされたと考えられている。

由水常雄氏の著書「ガラス工芸」(ブレーン出版 1975年発行)によると、当時の様子は次のようである。

「・・・こうして十六世紀末ころより長崎でガラスが作られるようになると、長崎のガラス師のもとに全国から人が集まるようになり、それぞれガラスの製法を学びとって、各地に伝えていくようになる。

まず長崎では、享保五年(1720)の西川正休(如見)『長崎夜話草』に(よると)、ガラス細工が長崎土産となるほどまでに発展しており、延宝年間(1673~)にはじまる玉屋六右衛門以下、玉屋号を名のるびいどろ細工師たちの活動がその中心をなしていたようである。主として細工もののガラス器であり、カットや色被せガラスは作られなかったようである。・・・」

ただしかし、長崎のどこに行けばまとまった形で、16世紀末のこのガラス器とはいかないまでも、古いガラス器を見ることができるのかが判らなかった。手元にある日本ガラス工芸学会誌「GLASS」51号(2008年発行)の、GLASS(1号-50号)総目次をあたってみると、「佐賀ガラス調査」という報告が、1977年発行の第3号に見つかったが、長崎に関する記述は見当たらなかった。

その他の情報源として、①1977年発行の「The Glass ガラス」(読売新聞社発行)、②1988年発行の「太陽 特集◎骨董の旅」(平凡社発行)、③1998年発行の「ガラスを買いに行く」(平凡社発行)などで長崎に関連した部分を探し下記の記述をみつけることができた。

「The Glass ガラス」の表紙

「太陽 特集◎骨董の旅」の表紙

「ガラスを買いに行く」の表紙

①には、「ビードロと切子をもとめて・九州ガラス取材記」という出版社の編集子によると思われる記事があり、ここには、カステラの老舗”福砂屋”、レストラン”銀嶺”、ホテル”十六番館・資料館”などのガラスコレクション見学と、長崎ガラスの個人収集家岩永関夫氏を訪問した時の記述がある。

②には、「私の銘品探訪記」として、斎藤真一・菊地信義・川本恵子氏らの新潟から長崎までの訪ねある記があり、その中で川本恵子氏は長崎市内、中島川周辺で幕末から明治にかけてのビードロやランプの品揃えの豊富さと質の良さでは市内一という”ナガサキヤ”を紹介している。

③の「ビードロ浪漫紀行・長崎、島原、佐賀」では前記の長崎市内の”福砂屋本店”と”銀嶺”のほか、骨董店の”アンティーク マヨリカ”、現代の長崎ガラスを生み出している工房”瑠璃庵”、観光資料館”南山手十六番館”、”大浦天主堂”が紹介されている。①でホテルの資料館として紹介されていた”十六番館・資料館”はここでは観光資料館”南山手十六番館”となっていた。この当時、ホテル経営はやめていたのかもしれない。

こうした準備をして九州では三泊目の宿泊地に長崎を選んでいた。ガラスに関連する目的地はこの長崎が最初であった。

九州初日の宿泊地福岡では夕食はホテルの外で取ることにして「アラ料理」の店に行くことを楽しみにしていたし、続く嬉野温泉では温泉入浴はもちろんであるが、旅館の食事として出る「温泉湯豆腐」が妻の目的になっていた。

嬉野温泉の朝食に出た「温泉湯豆腐」(2019.3.11 撮影)

ところが、嬉野温泉の夕食の際に日本酒を注文したところ、思いがけず冷酒がガラス製”ちろり”に入れられて出てきた。この”ちろり”は今回長崎で見てみたいもののひとつに挙げていたので、早速の出会いに大いに喜んだ。これまで、こうしたガラス製のちろりに入れられた日本酒が宿で出てきたことはなかったように思う。

実は、翌日の夕食はホテルではとらずに、長崎名物の「卓袱料理」を食べに出かけたのであったが、この店でもやはりいただいた冷酒はガラス製「ちろり」に入れて供された。ちろりは九州の文化だろうか。ただ、当然のことであるが、この嬉野温泉でのちろりは現代のもので、翌朝旅館の土産品売り場で同じものが販売されているのをみつけ、お土産に購入した。長崎の老舗卓袱料理店でのちろりはやや形状の異なるものであったのだが、場所柄撮影は遠慮したので、残念ながら写真はない。

嬉野温泉のお土産に買って帰ったガラス製”ちろり”

さて、こうしてたどり着いた長崎であるが、事前に調査した長崎カステラの老舗”福砂屋本店”は宿泊したホテルのすぐ近くにあった。時間の都合でここを後回しにして、思案橋周辺のアンティーク・ショップから見に出かけた。

最初に目指した店は、思案橋のすぐ近く、鍛冶市通りに面した「アンティーク マヨリカ」であったが、ここは《水曜 定休日》の表示があり店はシャッターが下りていた。道路に面したショウウインドウにはいくつかの商品が展示されていて、魅力的なガラス器も見られたのであるが、店内を見ることができなかったのは、いかにも残念であった。

定休日でシャッターが下りていた「アンティーク マヨリカ」の店舗(2019.3.13 撮影)

この後、同じ通りに面した小さな古民芸店に入ってみたが、ガラス器はそれほど品数がなく、ペアタンブラーと前日有田で訪問したばかりの、深川製磁製の磁器皿をいくつか選び、発送の準備をしてもらいながら、女性店主とちょうど外から戻ってきた娘さんの二人に周辺のアンティークショップのことを教えていただいた。

それによると、予定していた”ナガサキヤ”はもうだいぶ前に店を閉じているという。レストラン”銀嶺”も移転していて、少し離れた「長崎歴史文化博物館」の敷地内にあることが判った。また、アンティークガラスは、グラバー園などのある地区のショップ”グラバー”に行けば見られるのではと教えていただいた。

次に、この古民芸店から更に通りを北東の方に進んだところにある骨董店に立ち寄った。ここは比較的大きい店舗で、多くのアンティークガラス器を含む商品が見られた。棚の高いところに金赤の「ちろり」が置かれているのが目にとまり、店番の若奥さんと思しき女性に値段を訪ねると、電話で店主に問い合わせてくれた。返ってきた答が私の予想通りであったので、これをいただくことにした。製作年代は判らなかったが、念願の”ちろり”をこうして入手することができた。

長崎市内の骨董店で購入した金赤ガラス製の”ちろり”

移転したレストラン”銀嶺”があるという「長崎歴史文化博物館」までは、さらに1kmほどの距離があったが、昼食をここで取ることにして、商店街から離れた場所に向かった。「長崎歴史文化博物館」はそれ自体とても興味深いところであったが、今回は割愛、素通りして敷地内の南東方向にある”銀嶺”に入った。

「長崎歴史文化博物館」入り口(2019.3.13 撮影)

「レストラン”銀嶺”」のある建物(2019.3.13 撮影)

まだ食事客がまばらであったので、店内に展示されているアンティークガラスを見せていただくことができ、写真撮影も自由にさせていただいた。事前に書籍の写真で見ていたが、移転前と同様と思える色とりどりのコレクションが、入り口付近を中心に店内に展示されており、すばらしいものであった。

「レストラン”銀嶺”」店内のアンティークガラスコレクション(2019.3.13 撮影)

ここから坂道を下り、ちょっと乗ってみたかった市電を利用して、新地中華街に向かった。旅行直前に見たTV番組で、ここにある長崎ちゃんぽんや皿うどんの麺を作り続けている店が紹介されていたからである。我々もここでお土産用の麺を買ってから、午前中からとってあったもう一つの目的場所、寛永元年(1624年)創業という長崎カステラの老舗”福砂屋本店に”向かった。ホテルに預けてあった荷物を受け取り、福砂屋の店舗脇の駐車場に車を停めた。

店内は名産の土産物を求める客で賑わっていたが、我々はまっすぐ右奥のガラスコレクション展示コーナーに向かった。ここは比較的すいていて、ゆっくりと鑑賞し、写真撮影をすることができた。このコレクションは質・量において素晴らしいものであり、英国、フランス、ヴェネチア、ボヘミア産の多くの海外のガラス器とともに、書籍③で紹介されていた薄手の長崎ガラスの瓢箪型徳利が今も変わらず展示されていた。

ただ、前記の書籍③で写真が掲載されていたが、出版当時「現在、未展示」となっていた「江戸中期の名品とされる”長崎ガラス藍色ちろり”」はこの日も残念ながら展示品の中に見つけることはできなかった。

福砂屋本店のガラス器コレクション展示コーナー(2019.3.13 撮影)

福砂屋本店のガラス器コレクション展示コーナー(2019.3.13 撮影)

”福砂屋本店”展示コーナーのガラス器コレクション(2019.3.13 撮影)

このあと、もちろん長崎カステラを購入し、次の目的地”大浦天主堂”や”グラバー園”のある地区に移動した。

最初に訪れたのは現在も長崎ビードロ(ガラス)を作り続けている長崎工芸館”瑠璃庵”である。この工房ではガラス器作りを体験することもでき、工房前には若い女性の姿も多く見られた。また、ここでは現代の長崎ビードロの特徴とされる宙吹きや型吹きによる薄手で軽妙なフォルムのものが作られ、すでに同様のものは上で紹介したが、長く伸びた注ぎ口と取っ手をもつ、土瓶型の酒器「ちろり」が代表的な製品とされる。

ちろりとはもともと銀や銅、錫などでできた酒を温めるための容器だが、江戸時代には冷酒用にガラス製のものが数多く作られたという。この瑠璃庵はそのちろりの復元に力を入れていて、ネット販売もしている。通販サイトで見ることができる藍色のちろりは、書籍③に掲載されている福砂屋の名品と似通った色・形状に作られている。

”福砂屋本店”のコレクションとされる江戸時代の「ちろり」(上)と”瑠璃庵”で製造・販売されている現代の長崎ガラス「ちろり」(下)

次に目指した”南山手十六番館は”意外にも営業を止めていて、荒れ果てているように見えた。近くの土産物店で聞くと、もうずいぶん長い間このような状態のまま放置されているという。ここには「・・・驚くほど多様でユニークなガラスの数々が揃っている。古い木造洋館を移築した館内には、櫛やかんざし、煙管から西洋ランプ、花器、鳥籠まで、実にさまざまなガラス製品が展示されている。その数は3000点に及ぶという。・・・」と書籍③で紹介されたいただけに、とても残念でならなかった。

多くの観光客を集める大浦天主堂やグラバー園とは対照的に、こうして営業を止めてゆくガラス関連施設があることに一抹の寂しさを感じながら、この場所を最後に長崎を後にして次の目的地雲仙に向かって車を走らせた。