もし発生した場合、その被害の大きさから現時点で最も懸念される地震は、首都直下地震と南海トラフ巨大地震ということになる。この二つの地震に関しては、マスメディアでも取り上げられることが多い。

その発生確率が、30年以内にそれぞれ70%および70~80%であることは、しばしば見聞きすることであり、よく知られるようになっていることと思う。

ところで、この発生確率がどのようにして導かれたものかを調べようとすると、専門的でもあり意外に難しい。

現在、公式にこれらの地震に関係する情報をネット上で提供しているのは、地震調査研究推進本部(略称は地震本部、文部科学省)、中央防災会議(内閣府)、気象庁(国土交通省)、国土地理院(国土交通省)、産業技術総合研究所(略称は産総研、経済産業省)などであり、東京大学地震研究所やNHKからも情報提供が行われている。また、このほかにも、YouTubeには地震研究者やそのOBによる情報提供や民放の地震関連報道番組も数多くみられる。

これらの情報をもとに、首都直下地震と南海トラフ巨大地震の発生確率70%と70~80%という数字がどのようなデータと理論をもとに導かれたものかを調べてみた。今回は、まず首都直下地震の方から。

その前に、我が国の首都である東京が、G7・主要7か国の首都の中でもいかに地震被害を受けやすい場所に位置しているかを改めてみておこうと思う。

次の地図は、よく見かける世界の地震発生場所(赤点)を示す地図に、G7の首都を書き込んだものであるが、東京だけが極めて特異な場所に位置していることがわかる。

世界の地震発生場所マップ(出典:地震本部)にG7の首都を追記

ワシントン、オタワ、ロンドン、ベルリン、パリ、ローマといった他のG7諸国の首都は比較的安定した地域に位置していて、地震被害を受けにくいことがわかる。

世界最大の再保険会社であるミュンヘン再保険が2002年に発表した、大規模地震が起きた場合の経済的影響度を含めた世界主要都市の自然災害の危険度ランキングでは、東京・横浜が710ポイントと1位で、167ポイントで2位のサンフランシスコと大差がついているとされる(ウィキペディア:南関東直下地震)。

一方、東京は江戸時代の大火・地震・富士山噴火、大正時代の関東大震災、昭和に入ってからは第二次大戦中の空襲と何度も大きな被害を受けながらも今日の発展を遂げてきた。

先日、久しぶりに都内のホテルに宿泊して、高層ビルの上から都内を眺める機会を得たが、首都直下地震のことを思い、再びこの街と人々が悲惨な思いをすることのないようにと願わずにはいられなかった。

ホテルの高層階から見た東京(2022.11.6 撮影)

ホテル周辺では次々と高層ビル建設が進んでいて、その中には現在日本一の超高層ビルである大阪のあべのハルカス300mを越す325mのビルもあり、来年2023年に竣工予定であるという。そしてさらに、このビルも2027年には東京駅前に予定されている高さ390mの超高層ビルに追い越されるのだという。

首都直下地震が叫ばれる中、いささか違和感を感じざるを得ない超高層ビルの建設ラッシュである。こうした超高層ビルはきちんとした耐震や免振設計がなされていて、地震には強く、マグニチュード7クラスとされる首都直下地震はもちろんのこと、さらにそれを上回る関東大震災級のマグニチュード8クラスの地震にも耐え得るとされているが、ビル本体はともかく、地上60階以上に及ぶ高層階は地震に伴う長周期振動の影響を受けることが懸念されているし、ビルそのものも本当に大丈夫だろうかといった指摘をする専門家もいる。

首都直下地震が発生した場合の最悪のケースを想定した被害予想が政府から発表されているが、次のようである。最悪というのは地震発生の季節・時刻・天候・震源地などを考慮したものである。

首都直下地震(M7.3)の被害想定(出典:中央防災会議)

この被害想定は、震源地の場所により大きく変化する。最悪のケースは、震源地として想定される次の図の19か所の活断層などのうち、都心南部直下で発生した時のものである。

首都直下地震の震源地として想定される19か所(中央防災会議資料を参考に作成)

このように、首都直下地震を引き起こす可能性がある活断層は多く存在し、それらが実際にずれて地震を発生させる頻度は、断層により千年から数千年、さらには1万年の幅を持ち、ランダムに起きているとされる。

首都直下地震に関して、地震研究者が現在注目しているのは、南関東で発生するマグニチュード7クラスの地震である。より大きいマグニチュード8クラスの地震は、その発生メカニズムがプレート境界型で、およそ2-300年の間隔で発生していて、前回1923年の大正関東地震から99年が経過した現在、今回の検討対象にはなっていない。

過去、南関東で発生したマグニチュード7クラス以上の地震は次のようである。

南関東で発生したマグニチュード7クラス以上の地震

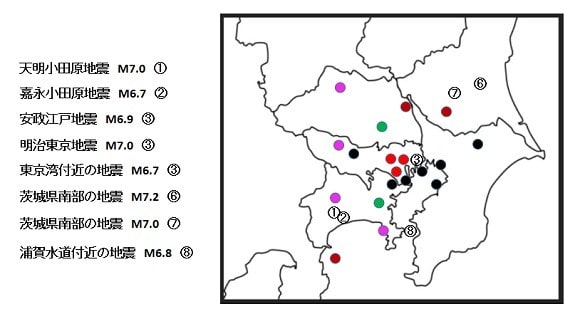

ここには11のマグニチュード7クラスの地震が記録され、1703年に発生した元禄関東地震(M8.2)から1923年の大正関東地震(M7.9)までの間では、8つの同クラスの地震が発生しているが、これらの震源域を前出の地図に追記すると次のようである。

元禄関東地震(M8.2)から大正関東地震(M7.9)までの間に発生した、8つのマグニチュード7クラスの地震の震源地①~⑧

ではここでその発生確率がどのようにして求められているかを見ていく。

今後起きうる首都直下地震の発生確率は、この8回のマグニチュード7クラスの地震と、最近になり1987年に発生した千葉県東方沖地震(M6.8)の発生時期から得られる発生間隔をもとに統計的に求められているという。

統計的にというのは、この場合次式で表されるポアソン分布のことを指している。Pが発生確率でΔμが対象とする期間(年)、μは地震発生間隔(年)である。

P=1ーe(ーΔμ/μ)

この式の意味するところは、今後Δμ年のうちに地震が発生する確率は過去の同様の地震の発生間隔 μ から求まり、年と共に変わらず一定の値になるということである。

このため、過去の地震発生の記録から、発生間隔をどのように算定するかが重要になる。上記表の11回の地震発生間隔を単純に平均すると25.8年になる。

NHKが2019年11月25日に発表している資料(首都直下地震「今後30年で70%」の根拠は)によると、「地震調査委員会は『元禄関東地震』から『関東大震災』までの220年間を1つのサイクルとして、今後のマグニチュード7クラスの大地震の発生確率を予測しています。220年の間に8回発生しているため、単純に計算すると27.5年に1回(そのまま引用)。 」としている。

また、江戸川区の公式チャンネルYouTube(災害の時代を生き抜く~首都直下地震から大切な命を守るために)の中で、東京大学地震研究所の平田直教授は、マグニチュード7クラスの地震発生について、「1703年から現在までに9回(1923年を除く)、1703年から1923年までの220年間に8回と平均して27.3年に1回。」とほぼNHKと同様の数字を挙げている。

一方、政府調査委員会の計算は1885年から2004年までの119年間に5回発生し、平均値は従って23.8年を採用しているとされる。

このように、公表されている平均の地震発生間隔の数値はややばらついているが、前記の式にΔμ=30とし、μ=23.8、25.8、27.3、27.5をそれぞれ代入すると、P=71.6、68.7、66.7、66.4を得る。

すなわち平均発生間隔23.8年~27.5年の地震は、今後30年以内に発生する確率がいずれも約70%ということになる。政府発表の数値はこれを用いたものであることがわかる。

この関係式を用いると、20年以内だと平均53.6%、40年以内だと平均78.4%ということになる。

一部割愛するが、Δμ とμを変化させたときのグラフは次のようである。

地震発生確率<P=1ーe(ーΔμ/μ)>を示すグラフ

ここで用いた、過去に発生した地震の間隔は、表に見るように、0.28年から70.56年までのばらつきを持っている。果たしてこうした数値から、平均の年数を求めて、これを数式に当てはめてよいものだろうかという疑問が生じる。

これに対して、もう一つ別の角度から検証する方法として、G-R 則が示されている。G-R 則(グーテンベルグ・リヒター則)とは、ドイツの地震学者ベノー・グーテンベルグとアメリカ合衆国の地震学者チャールズ・リヒターが見出したもので、地震の発生頻度と規模の関係を表す法則である。片対数グラフで表すと直線関係になる。

この直線関係の式は、マグニチュードがM のときの地震の頻度をn(回/年)とすると、M とn の関係は、パラメーターa 、b を使って次の式により表される。

log10 n = a ー bM

また、あるMより大きい地震の数をすべて加えてNとした場合にも、

log10N = A ー bM

の関係が成り立つというものである。

次の図は梅田康弘氏(当時:産総研)が「地震の規模別頻度分布」と題する講座の中で紹介しているが、地震調査推進本部がHPで発表しているものである。実測データにおける、n とMの関係、NとMの関係を見ることができる。

地震の規模別頻度分布図の例(南関東における実測データ、地震調査推進本部より)

この関係式を用いると、ある地域で一定期間内に発生している多数の規模の小さい地震データまでを含めて利用できるので、より統計的に確からしい数字が期待できるというものである。

こうして、 1950 年から 2004 年の 54 年間のデータを用いて、南関東で発生したマグニチュード7クラスの地震の平均値であるM=6.84 の地震が起きる回数を求めると、N = 2.058 回が得られることから、54 年/2.058 回 = 26.2 年/1回,つまり約 26.2 年に1回,M6.84 の地震が起きるということになり、前記数値採用の妥当性が検証できているとされる。

阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震など近年日本で発生した大地震はことごとく予期しないときに予期しない地域で発生して、大きな被害を出した。

この経験から、地震は日本国内ではいつどこで起きてもおかしくないという考えが一般化してきている。

民放のTV番組「【徹底解説】『30年で70%』首都直下地震の"ホント"の話」の中で、東京大学 地震研究所の古村孝志教授は次のように述べている。

「・・・関東では過去にマグニチュード7クラスの地震が繰り返し起きていて、最近の明治それから大正年間にはこの5つ、明治東京地震、それから竜ケ崎、霞ケ浦の地震、浦賀水道、最近では87年千葉県東方沖の地震、これらがだいたいマグニチュード7クラスの地震で、こうやって100年あたりに5つ、これくらいの頻度で起きているんです。前回起きたのが千葉県東方沖で87年、もう30年以上たちますから、そろそろ同じくらいの規模の地震がこの首都直下で起きてもおかしくはない。それを確率で表したら30年以内に70%という結構粗いんですが、こういう数字になるんですね。・・・」

「・・・東京は京都に比べて、あるいは奈良に比べて歴史が浅いので、昔の地震のことはあまりよくわからないんですね。記録はないからどうしても統計としてもこういう粗い数字にしかならない。とはいっても、地震の緊迫度を数字にしないとなかなか人の行動につながらない、防災対策につながらないというので、粗い数値だということを承知の上でこういう確率が出ているんですね。・・・」

このように、想定被害が甚大で国家の基盤を揺るがしかねない首都直下地震と南海トラフ巨大地震については、地震関連知識を総動員して予測し、被害を最小限に食い止めようとする対策・努力がなされているが、その拠り所として政府から公表されている首都直下地震発生についての数字が今回のこの30年以内に70%の確率となったことがわかる。