(2017.04.01訪問)

「春うらら」どころか「春うすら」寒い朝でしたが、銀座商店街から東海林太郎さんの歌が聞こえてくるんです。

♪ 野崎参りは 屋形船でまいろ

どこを向いても 菜の花ざかり ♫

♬ 粋な日傘にゃ 蝶々もとまる

呼んで見ようか 土手の人 ♩

大大阪のこのお寺を訪ねるのを忘れていました。そうです野崎参りの、のざき観音です。

春のうららが目の前にあるような上手い歌詞ですネ、乗ってみたいねチントンシャン、行ってみたいねかんのんさん。

しかしそんな雰囲気どこにもない。どの名の川に屋形船が行き来したのか、地形的に近くに川の痕跡もないし……、

歌詞のようにこんな長閑な時代って一体何時のこと。※

てなことを思いながら、迷車大和路号は約30分で、のざき観音駐車場に着きました。

▼参道石段。

[ 慈眼寺 (のざき観音) ]

●山号 福聚山 (ふくじゅさん)

●寺号 慈眼寺 (じげんじ) 通称 野崎観音

●宗派 曹洞宗 (そうとうしゅう)

●開基 行基 (ぎょうき)

●創建 天平勝宝年間 (749~757年)

●中興 江口の君

●本尊 十一面観音菩薩立像

▲大阪府大東市野崎二丁目7-1 電話 072-876-2324

▲拝観料 境内自由 御朱印300円

▲時間 9:00~17:00

▲JR学研都市線「野崎駅」下車、徒歩8分

旧R170号線「野崎」を東へすぐ

▼山門。重層竜宮造りの安定感抜群の堂々の正門です。

慈眼寺縁起 (慈眼寺HPより抄出)

野崎観音は、福聚山慈眼寺といい禅宗のお寺です。1300年ほど前、天平勝宝年間 (749~757年) に大仏開眼のため来朝した婆羅

門僧正が「野崎の地は釈迦が初めて仏法を説いた鹿野苑によく似ている」と行基様に申されました。行基様は、観音様のお姿を彫み

この地に安置されましたのがこのお寺のはじまりです。幾多の戦乱のため荒れはて、永禄八年(1565年)三好、松永の兵によって

全焼、本尊の観音様だけが残りました。長い間、小さいお堂のままでおまつりしてありましたが、元和二年(1616年)青厳和尚が

このお寺を復興され、元禄宝永ごろにのざきまいりが盛んになると共に、お寺も栄え、現在に到っています。

▼まるでトンネル。

▼手水鉢。

▼20段ほど上がれば本堂です。

▼本堂。桁裄三間、梁間三間、寄せ棟造、本瓦葺。

昭和二十五年、十九世尾瀧一峰和尚が河内一円を托鉢し善男善女の浄財により、日下大龍寺観音堂を譲り受け、解体移築したもの

で、棟木に元禄八年の銘があります。(慈眼寺HPより抄出)

▼本堂前面。

▼本堂扁額は観世音、後ろ長押には観音さんの立派な額が奉納されてます。

▼外廊の天井には……、

▼安産祈願やお礼参りの犬の張り子がビッシリ。

▼本堂内陣。

▼本尊十一面観音。御簾が掛けられたお厨子に祀られています。

両脇陣の四天王です。

▼右脇陣の持国天。

▼多聞天。

▼左脇陣の広目天。

▼増長天。

▼本堂。

▼本堂屋根の鬼瓦三態。

▼江口の君堂。本堂の隣にあり中興の祖、江口の君をお祀りしています。

▼江口の君このお厨子の中。やはり御簾が掛けられています。よく見えませんので……、

▼慈眼寺HPよりお借りした江口の君。

女性をお守りくださる仏様と言われ、縁結び・安産・子授け・婦人病などに悩むあらゆる女性をお守りくださいます。君像は美し

く彩色された官女風のお姿で、気高く、りんとして座しておられます。(慈眼寺HPより抄出)

▼薬師堂。

▼本尊薬師如来坐像。

▼仮羅漢堂と十六羅漢像。

昭和二十六年に山崩れで、羅漢堂は流失し尊像も損傷を受けましたが平成十八年修復が完成、仮羅漢堂に一時安置しております。

(慈眼寺HPより抄出)

お寺からのお願い。

羅漢堂再建を目指し、現在一口一万円で皆様のご寄進、御志しをお願いしております。

なにとぞお力をお貸しくださいますようお願い申し上げます。

▼放生池。

▼お染め久松の塚。

▼役行者。

▼西門。

▼背の高いみもざが満開になってます。

▼小さい花がギッシリ。黄色っていいですネ。

野崎観音は飯盛山の中腹にあります。本堂裏手から飯盛山へのハイキング道がありますので少し歩いてみましょう。

▼鐘楼。

▼途中慈母観音の石像が。

▼いいお顔です。

▼上の笠が今にも落ちそうな九重石塔。塔高330cm、花崗岩製、鎌倉時代。

胴四面には梵字金剛界四方仏が刻されています。

▼こんなハイキング道が続いています。

▼吊り橋がありました。ハイキングここまで。

途中数カ所で下界のパノラマが眼前に。

▼西方向に大大阪の摩天楼が、手前は大東市街。

▼西北方向、山並みは北摂の山々、中央走っているのは第二京阪道。

▼境内に帰って参りました。ここからお暇です。

▼振り向けばこの青空、なんで今頃。

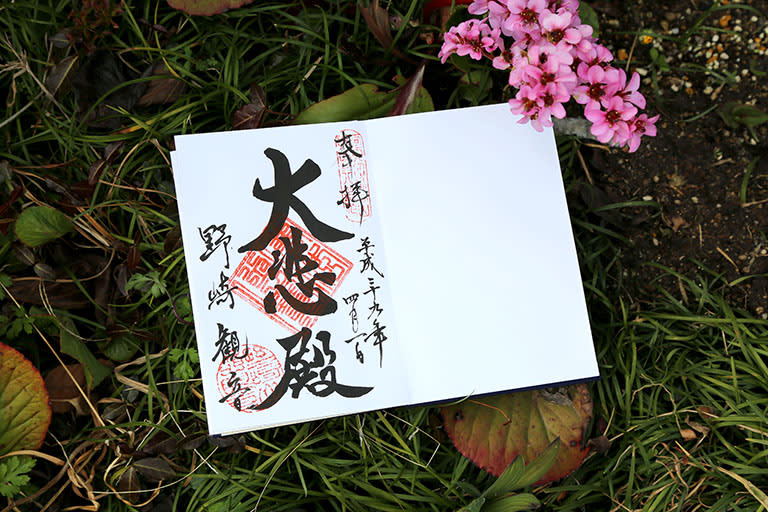

▼ご朱印です。

♪野崎参りは~ 野崎観音これにてオシマイ

※こんな論文がありました。

野崎参りの風景 谷口廣之さんの論文の一部 (ネットから)

難波江口と慈眼寺は旧大和川の流路で、また淀川右岸の陸路でつながっており、さらにその道筋は生駒の山系の峠道を超えて大和長

谷寺にも伸びていく。 飯盛山の西に突出する尾根の上に建てられたこの寺は眼下に難波の入江の名残である深野の池を見下す景勝の

土地であったから、奈良、平安時代から此処に寺が建てられていたことは疑いがない。江口と野崎は水路によって直結されていた。

江口から淀川を下り、高瀬で大和河を溯行し、 恩智川の水流に棹させば、舟は野崎観音の門前に着く。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。