下のグラフは、平成18年から26年の、いわし類、さば類、さんま、あじ類の年間漁獲量をまとめたものである。このグラフから判断できることとして、最も妥当なのはどれか。 ①いわし類の最大漁獲量は、他3魚種の最小漁獲量の5倍以上ある。 ②さば類の漁獲量は、平成18年から平成24年にかけて5分の3以下まで減少した。 ③さんまの平成20年の漁獲量は、この年の4魚種漁獲量全体の3割以上ある。 ④あじ類の漁獲量は、一貫して150万トンを超えている。 ⑤平均漁獲量が最も多いのは、いわし類である。 肢①いわし類の最大は、26年で600弱。他3魚種の最小は、24年のあじ類で、160だから、4倍もいってない。故にダメですね。 肢②さば類は、18年には660ですが、24年には450にまで減少しました。しかし、660の5分の3は、396ですから、5分の3以下まで減少した訳ではありません。これもダメ。 肢③平成20年は、さば類510、いわし類500、さんま360、あじ類200で、計1570。1570の3割は、471だから、さんまは3割未満です。これもダメ。 肢④たまに出て来る引っ掛けですが、あじ類は、一貫して15万トンを超えているだけで、150万トンは超えていません。(150千トン=15万トン) 肢⑤どの魚種も、5回調査しているのだから、平均が多い=合計が多い ということです。最も多いのは、いわし類か、さば類ですが、いわし類は、さば類と比べて、18年は、マイナス100。20年は、マイナス10。22年は、プラス50。24年は、プラス80。26年は、プラス90なので、結局プラスになるので、いわし類が最も多い。よって、正解は⑤です。

①いわし類の最大漁獲量は、他3魚種の最小漁獲量の5倍以上ある。 ②さば類の漁獲量は、平成18年から平成24年にかけて5分の3以下まで減少した。 ③さんまの平成20年の漁獲量は、この年の4魚種漁獲量全体の3割以上ある。 ④あじ類の漁獲量は、一貫して150万トンを超えている。 ⑤平均漁獲量が最も多いのは、いわし類である。 肢①いわし類の最大は、26年で600弱。他3魚種の最小は、24年のあじ類で、160だから、4倍もいってない。故にダメですね。 肢②さば類は、18年には660ですが、24年には450にまで減少しました。しかし、660の5分の3は、396ですから、5分の3以下まで減少した訳ではありません。これもダメ。 肢③平成20年は、さば類510、いわし類500、さんま360、あじ類200で、計1570。1570の3割は、471だから、さんまは3割未満です。これもダメ。 肢④たまに出て来る引っ掛けですが、あじ類は、一貫して15万トンを超えているだけで、150万トンは超えていません。(150千トン=15万トン) 肢⑤どの魚種も、5回調査しているのだから、平均が多い=合計が多い ということです。最も多いのは、いわし類か、さば類ですが、いわし類は、さば類と比べて、18年は、マイナス100。20年は、マイナス10。22年は、プラス50。24年は、プラス80。26年は、プラス90なので、結局プラスになるので、いわし類が最も多い。よって、正解は⑤です。

プレビュー

①いわし類の最大漁獲量は、他3魚種の最小漁獲量の5倍以上ある。 ②さば類の漁獲量は、平成18年から平成24年にかけて5分の3以下まで減少した。 ③さんまの平成20年の漁獲量は、この年の4魚種漁獲量全体の3割以上ある。 ④あじ類の漁獲量は、一貫して150万トンを超えている。 ⑤平均漁獲量が最も多いのは、いわし類である。 肢①いわし類の最大は、26年で600弱。他3魚種の最小は、24年のあじ類で、160だから、4倍もいってない。故にダメですね。 肢②さば類は、18年には660ですが、24年には450にまで減少しました。しかし、660の5分の3は、396ですから、5分の3以下まで減少した訳ではありません。これもダメ。 肢③平成20年は、さば類510、いわし類500、さんま360、あじ類200で、計1570。1570の3割は、471だから、さんまは3割未満です。これもダメ。 肢④たまに出て来る引っ掛けですが、あじ類は、一貫して15万トンを超えているだけで、150万トンは超えていません。(150千トン=15万トン) 肢⑤どの魚種も、5回調査しているのだから、平均が多い=合計が多い ということです。最も多いのは、いわし類か、さば類ですが、いわし類は、さば類と比べて、18年は、マイナス100。20年は、マイナス10。22年は、プラス50。24年は、プラス80。26年は、プラス90なので、結局プラスになるので、いわし類が最も多い。よって、正解は⑤です。

①いわし類の最大漁獲量は、他3魚種の最小漁獲量の5倍以上ある。 ②さば類の漁獲量は、平成18年から平成24年にかけて5分の3以下まで減少した。 ③さんまの平成20年の漁獲量は、この年の4魚種漁獲量全体の3割以上ある。 ④あじ類の漁獲量は、一貫して150万トンを超えている。 ⑤平均漁獲量が最も多いのは、いわし類である。 肢①いわし類の最大は、26年で600弱。他3魚種の最小は、24年のあじ類で、160だから、4倍もいってない。故にダメですね。 肢②さば類は、18年には660ですが、24年には450にまで減少しました。しかし、660の5分の3は、396ですから、5分の3以下まで減少した訳ではありません。これもダメ。 肢③平成20年は、さば類510、いわし類500、さんま360、あじ類200で、計1570。1570の3割は、471だから、さんまは3割未満です。これもダメ。 肢④たまに出て来る引っ掛けですが、あじ類は、一貫して15万トンを超えているだけで、150万トンは超えていません。(150千トン=15万トン) 肢⑤どの魚種も、5回調査しているのだから、平均が多い=合計が多い ということです。最も多いのは、いわし類か、さば類ですが、いわし類は、さば類と比べて、18年は、マイナス100。20年は、マイナス10。22年は、プラス50。24年は、プラス80。26年は、プラス90なので、結局プラスになるので、いわし類が最も多い。よって、正解は⑤です。プレビュー

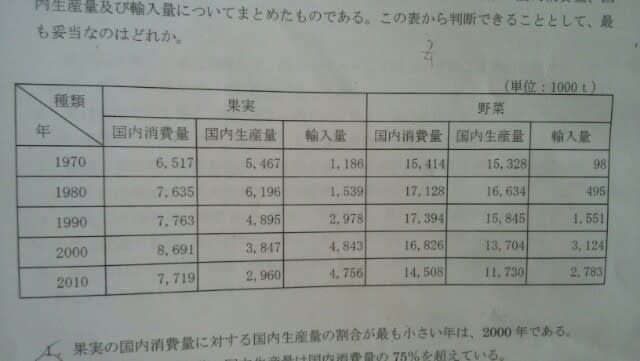

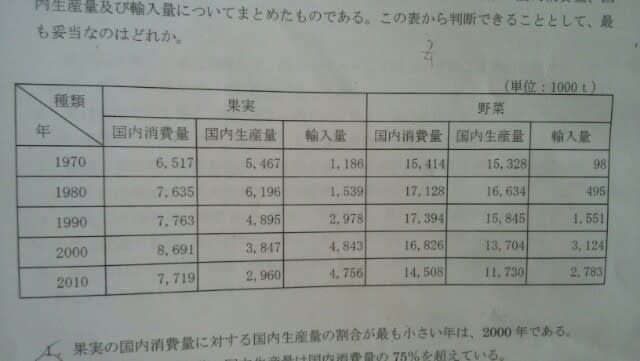

下の表は、1970年から2010年までの、我が国の果実と野菜の国内消費量、国内生産量及び輸入量についてまとめたものである。この表から判断できることとして、最も妥当なのはどれか。

①果実の国内消費量に対する国内生産量の割合が最も小さい年は、2000年である。 ②すべての年で、野菜の国内生産量は国内消費量の75%を超えている。 ③すべての年で、野菜の国内消費量は果実の国内消費量の2倍を超えている。 ④果実、野菜ともに、輸入量はすべての年で前回統計をとった年を上回っている。 ⑤果実、野菜ともに、1970年に対する2010年の輸入量は、10倍を超えている。 肢①

①果実の国内消費量に対する国内生産量の割合が最も小さい年は、2000年である。 ②すべての年で、野菜の国内生産量は国内消費量の75%を超えている。 ③すべての年で、野菜の国内消費量は果実の国内消費量の2倍を超えている。 ④果実、野菜ともに、輸入量はすべての年で前回統計をとった年を上回っている。 ⑤果実、野菜ともに、1970年に対する2010年の輸入量は、10倍を超えている。 肢① 肢②

肢② 肢③2000年、2010年は、2倍を超えていないことは、すぐに分かります。 肢④2000~2010年は、果実、野菜ともに前回を下回っていることも、すぐに分かります。 肢⑤野菜は27~28倍ですが、果実は4倍程度だということも、すぐに分かります。 本問は、よくある形で、肢③④⑤が一瞬で消えてしまうので、①か②か、好きな方を検討すれば、消去法で正解が分かるのです。正解は、肢②です。

肢③2000年、2010年は、2倍を超えていないことは、すぐに分かります。 肢④2000~2010年は、果実、野菜ともに前回を下回っていることも、すぐに分かります。 肢⑤野菜は27~28倍ですが、果実は4倍程度だということも、すぐに分かります。 本問は、よくある形で、肢③④⑤が一瞬で消えてしまうので、①か②か、好きな方を検討すれば、消去法で正解が分かるのです。正解は、肢②です。

①果実の国内消費量に対する国内生産量の割合が最も小さい年は、2000年である。 ②すべての年で、野菜の国内生産量は国内消費量の75%を超えている。 ③すべての年で、野菜の国内消費量は果実の国内消費量の2倍を超えている。 ④果実、野菜ともに、輸入量はすべての年で前回統計をとった年を上回っている。 ⑤果実、野菜ともに、1970年に対する2010年の輸入量は、10倍を超えている。 肢①

①果実の国内消費量に対する国内生産量の割合が最も小さい年は、2000年である。 ②すべての年で、野菜の国内生産量は国内消費量の75%を超えている。 ③すべての年で、野菜の国内消費量は果実の国内消費量の2倍を超えている。 ④果実、野菜ともに、輸入量はすべての年で前回統計をとった年を上回っている。 ⑤果実、野菜ともに、1970年に対する2010年の輸入量は、10倍を超えている。 肢① 肢②

肢② 肢③2000年、2010年は、2倍を超えていないことは、すぐに分かります。 肢④2000~2010年は、果実、野菜ともに前回を下回っていることも、すぐに分かります。 肢⑤野菜は27~28倍ですが、果実は4倍程度だということも、すぐに分かります。 本問は、よくある形で、肢③④⑤が一瞬で消えてしまうので、①か②か、好きな方を検討すれば、消去法で正解が分かるのです。正解は、肢②です。

肢③2000年、2010年は、2倍を超えていないことは、すぐに分かります。 肢④2000~2010年は、果実、野菜ともに前回を下回っていることも、すぐに分かります。 肢⑤野菜は27~28倍ですが、果実は4倍程度だということも、すぐに分かります。 本問は、よくある形で、肢③④⑤が一瞬で消えてしまうので、①か②か、好きな方を検討すれば、消去法で正解が分かるのです。正解は、肢②です。

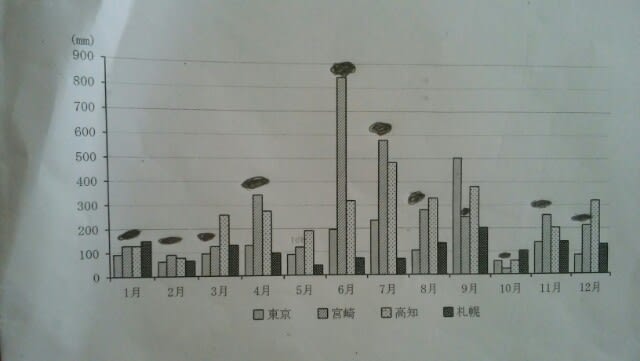

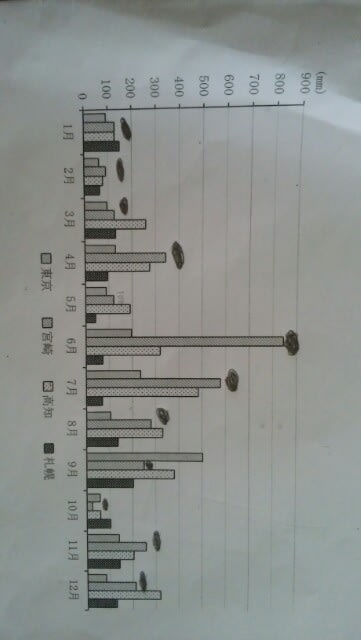

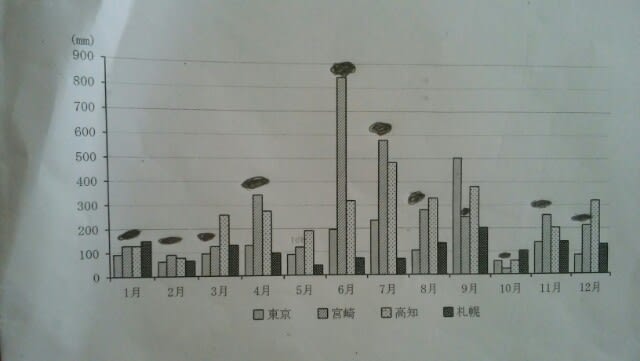

下のグラフは、ある年の、東京、宮崎、高知、札幌の月間降水量をまとめたものである。このグラフから判断できることとして、最も妥当なのはどれか。(書き込みがあるので、黒く塗りつぶしてあります。)

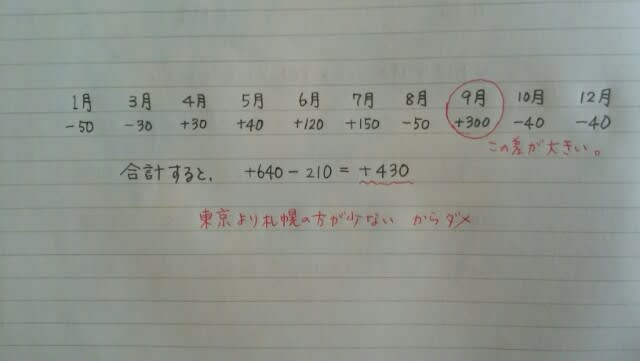

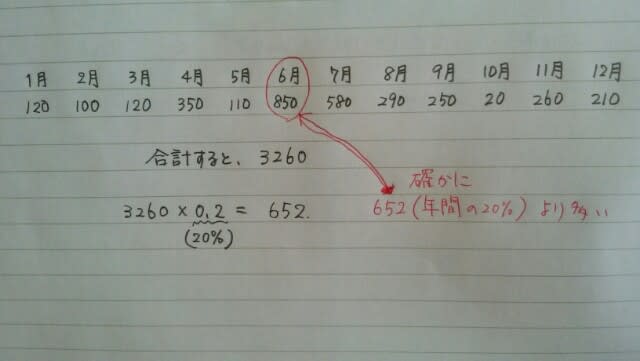

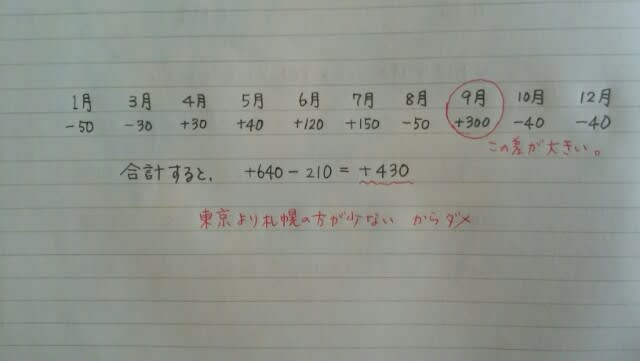

スマホの人は上、パソコンの人は下の画像で見てください。 ①東京の年間降水量は、4都市中で最も少ない。 ②札幌の月間降水量は、最も多い月でも150㎜より少ない。 ③高知の年間で最大の月間降水量は、東京の年間で最大の月間降水量より多い。 ④宮崎の6月の降水量は、宮崎の年間降水量の20%より多い。 ⑤4都市の月間降水量の合計が最も少ない月は2月である。 肢①年間降水量が少ないのは、東京と札幌。2月、11月は差がありません。例えば、1月の場合、東京は札幌よりも50㎜少ないので、これをマイナス50とします。2月と11月以外の月を調べると、

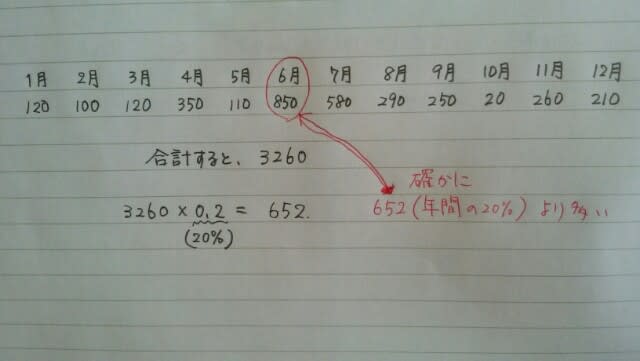

スマホの人は上、パソコンの人は下の画像で見てください。 ①東京の年間降水量は、4都市中で最も少ない。 ②札幌の月間降水量は、最も多い月でも150㎜より少ない。 ③高知の年間で最大の月間降水量は、東京の年間で最大の月間降水量より多い。 ④宮崎の6月の降水量は、宮崎の年間降水量の20%より多い。 ⑤4都市の月間降水量の合計が最も少ない月は2月である。 肢①年間降水量が少ないのは、東京と札幌。2月、11月は差がありません。例えば、1月の場合、東京は札幌よりも50㎜少ないので、これをマイナス50とします。2月と11月以外の月を調べると、 肢②9月は200㎜だからダメ。 肢③高知の最大は、7月で500弱、東京の最大は、9月で、ほんの少し500を上回っているのでダメ。 肢④おおよそで構わないので宮崎の各月を調べると、

肢②9月は200㎜だからダメ。 肢③高知の最大は、7月で500弱、東京の最大は、9月で、ほんの少し500を上回っているのでダメ。 肢④おおよそで構わないので宮崎の各月を調べると、 肢⑤2月も少ないが、10月も少ないので、比較すると、2月は、およそ80+95+90+80=345 10月はおよそ60+20+60+100=240なので、10月の方が少ない。(というか、目で見て何となくわかる。)よって、正解は肢④です。

肢⑤2月も少ないが、10月も少ないので、比較すると、2月は、およそ80+95+90+80=345 10月はおよそ60+20+60+100=240なので、10月の方が少ない。(というか、目で見て何となくわかる。)よって、正解は肢④です。

スマホの人は上、パソコンの人は下の画像で見てください。 ①東京の年間降水量は、4都市中で最も少ない。 ②札幌の月間降水量は、最も多い月でも150㎜より少ない。 ③高知の年間で最大の月間降水量は、東京の年間で最大の月間降水量より多い。 ④宮崎の6月の降水量は、宮崎の年間降水量の20%より多い。 ⑤4都市の月間降水量の合計が最も少ない月は2月である。 肢①年間降水量が少ないのは、東京と札幌。2月、11月は差がありません。例えば、1月の場合、東京は札幌よりも50㎜少ないので、これをマイナス50とします。2月と11月以外の月を調べると、

スマホの人は上、パソコンの人は下の画像で見てください。 ①東京の年間降水量は、4都市中で最も少ない。 ②札幌の月間降水量は、最も多い月でも150㎜より少ない。 ③高知の年間で最大の月間降水量は、東京の年間で最大の月間降水量より多い。 ④宮崎の6月の降水量は、宮崎の年間降水量の20%より多い。 ⑤4都市の月間降水量の合計が最も少ない月は2月である。 肢①年間降水量が少ないのは、東京と札幌。2月、11月は差がありません。例えば、1月の場合、東京は札幌よりも50㎜少ないので、これをマイナス50とします。2月と11月以外の月を調べると、 肢②9月は200㎜だからダメ。 肢③高知の最大は、7月で500弱、東京の最大は、9月で、ほんの少し500を上回っているのでダメ。 肢④おおよそで構わないので宮崎の各月を調べると、

肢②9月は200㎜だからダメ。 肢③高知の最大は、7月で500弱、東京の最大は、9月で、ほんの少し500を上回っているのでダメ。 肢④おおよそで構わないので宮崎の各月を調べると、 肢⑤2月も少ないが、10月も少ないので、比較すると、2月は、およそ80+95+90+80=345 10月はおよそ60+20+60+100=240なので、10月の方が少ない。(というか、目で見て何となくわかる。)よって、正解は肢④です。

肢⑤2月も少ないが、10月も少ないので、比較すると、2月は、およそ80+95+90+80=345 10月はおよそ60+20+60+100=240なので、10月の方が少ない。(というか、目で見て何となくわかる。)よって、正解は肢④です。

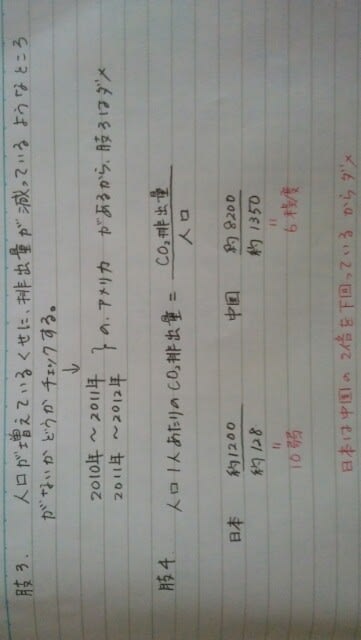

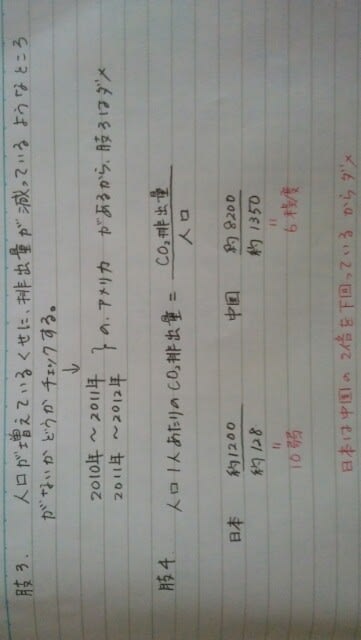

下の表は、2009年から2012年までの、アメリカ、日本、中国、インドの人口と二酸化炭素排出量をまとめたものである。この表から判断できることとして、最も妥当なのはどれか。 ①.すべての国で、CO2排出量は2010年以降、前年を上回っている。 ②すべての国のCO2排出量の合計が、前年に対して最も増加したのは2012年である。 ③すべての国で2010年以降、人口1人あたりのCO2排出量は増加している。 ④2012年の日本の人口1人あたりのCO2排出量は、中国のそれの2倍を上回っている。 ⑤アメリカと日本のCO2排出量の合計は、すべての年で中国のCO2排出量を下回っている。 肢①アメリカは、2010~2011、2012と、2年連続で減っているので、ダメ。肢②

①.すべての国で、CO2排出量は2010年以降、前年を上回っている。 ②すべての国のCO2排出量の合計が、前年に対して最も増加したのは2012年である。 ③すべての国で2010年以降、人口1人あたりのCO2排出量は増加している。 ④2012年の日本の人口1人あたりのCO2排出量は、中国のそれの2倍を上回っている。 ⑤アメリカと日本のCO2排出量の合計は、すべての年で中国のCO2排出量を下回っている。 肢①アメリカは、2010~2011、2012と、2年連続で減っているので、ダメ。肢② よってダメ。

よってダメ。

表全体から受ける印象は、アメリカや日本が、必死に排出量を減らそうと努力しているのに、中国は、どんどん増やしている。そして、2009年で、すでにアメリカと日本の排出量の合計が中国を下回っているので、肢⑤は、かなり怪しい。やはり、正解は、⑤でした。

表全体から受ける印象は、アメリカや日本が、必死に排出量を減らそうと努力しているのに、中国は、どんどん増やしている。そして、2009年で、すでにアメリカと日本の排出量の合計が中国を下回っているので、肢⑤は、かなり怪しい。やはり、正解は、⑤でした。

にほんブログ村ランキングに参加しています。バナーをクリックすると、順位が上がるかも!よければ押してね!

①.すべての国で、CO2排出量は2010年以降、前年を上回っている。 ②すべての国のCO2排出量の合計が、前年に対して最も増加したのは2012年である。 ③すべての国で2010年以降、人口1人あたりのCO2排出量は増加している。 ④2012年の日本の人口1人あたりのCO2排出量は、中国のそれの2倍を上回っている。 ⑤アメリカと日本のCO2排出量の合計は、すべての年で中国のCO2排出量を下回っている。 肢①アメリカは、2010~2011、2012と、2年連続で減っているので、ダメ。肢②

①.すべての国で、CO2排出量は2010年以降、前年を上回っている。 ②すべての国のCO2排出量の合計が、前年に対して最も増加したのは2012年である。 ③すべての国で2010年以降、人口1人あたりのCO2排出量は増加している。 ④2012年の日本の人口1人あたりのCO2排出量は、中国のそれの2倍を上回っている。 ⑤アメリカと日本のCO2排出量の合計は、すべての年で中国のCO2排出量を下回っている。 肢①アメリカは、2010~2011、2012と、2年連続で減っているので、ダメ。肢② よってダメ。

よってダメ。

表全体から受ける印象は、アメリカや日本が、必死に排出量を減らそうと努力しているのに、中国は、どんどん増やしている。そして、2009年で、すでにアメリカと日本の排出量の合計が中国を下回っているので、肢⑤は、かなり怪しい。やはり、正解は、⑤でした。

表全体から受ける印象は、アメリカや日本が、必死に排出量を減らそうと努力しているのに、中国は、どんどん増やしている。そして、2009年で、すでにアメリカと日本の排出量の合計が中国を下回っているので、肢⑤は、かなり怪しい。やはり、正解は、⑤でした。にほんブログ村ランキングに参加しています。バナーをクリックすると、順位が上がるかも!よければ押してね!

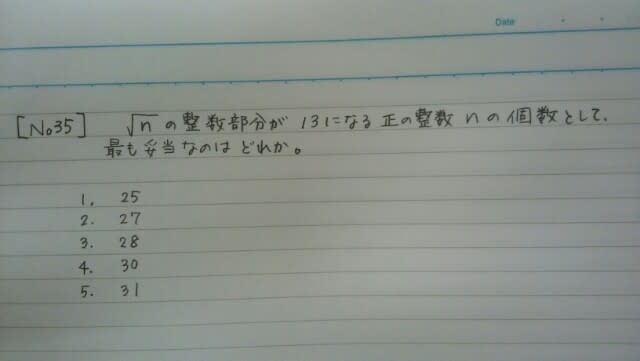

正解は、肢2です。

正解は、肢2です。