奈良散策 第91弾

5月14日は朝、佐保川と秋篠川の合流点まで歩いた後、午後から今度はいつもの養魚池がたくさんある地区に花と虫を撮りに行きました。この日は、特に花をちゃんと撮ろうと思って、いつもは虫を撮っている一眼レフの接写(Nikon D7100+AF-S Micro Nikkor 85mm)とひょっとして鳥がいたらと思ってNikonのコンデジ(Nikon P950)を持っていきました。Nikon P950はコンデジなのですが、一眼レフ並みの重さを持っています。いつもは花はCanon SX70 HSで撮っているのですが、結果的に花を撮る時もNikon P950の方が鮮明に写ることが分かりました。ただ、一眼レフとこの重いコンデジ(これに一脚を取り付けている)を共に首から下げ、ポケットに双眼鏡を入れて歩いていると、カメラマンみたいにはなるのですが、とにかく重かったです。でも、いずれにしても花をちゃんと撮るときにはこの組み合わせがよさそうです。ただ、Nikon P950で拡大して撮ろうとすると、最短撮影距離が5 mなので、かなり離れないといけないのがちょっとネックです。クローズアップレンズでもつけてみたらよいかな。

最初は畑の縁で咲いていた

ウラジロチチコグサです。チチコグサの仲間もいろいろあるので、一度、まとめてみたいなと思っています。

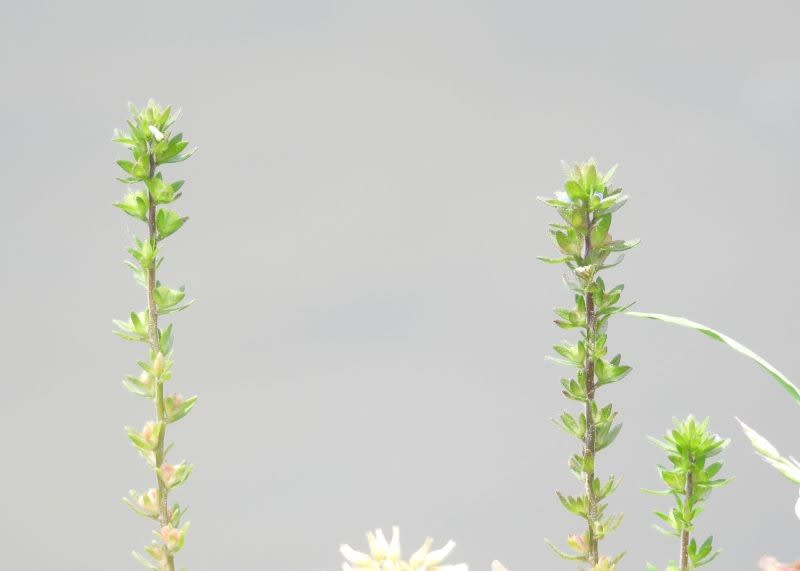

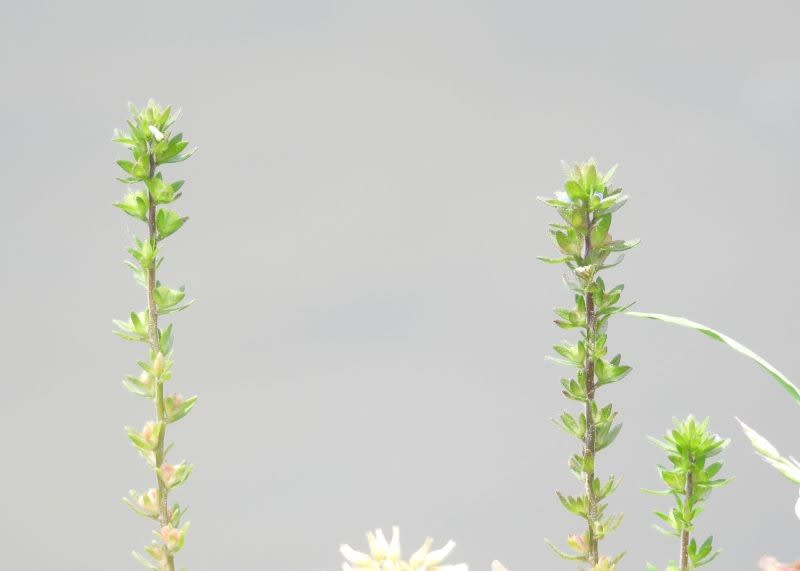

タチイヌノフグリ

タチイヌノフグリの花は小さいので、ぱっと見、咲いているのかどうか分かりません。

接写で撮るとこんなに立派な花が咲いていました。

こちらはいつも撮っている

ニッポンタチバナですが、今回はニコンのコンデジで撮ってみました。意外に鮮明に撮れます。

これは

ヤナギハナガサ。今頃はいっぱい咲いています。

セイタカアワダチソウにアブラムシが付いていました。花ばかり撮っていると写真を見ている人にはよいのですが、虫がいるとつい撮りたくなるのが私の性分。

「アブラムシ入門図鑑」によると、セイタカアワダチソウにはこの

セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシという長い名前の種だけが寄生するそうです。アブラムシは寄主が分かると種がだいたい分かるので便利です。ただ、寄主は季節によって変わることがあります。

アブラムシの生活史については以前調べたことがあります。アブラムシは普通、冬~春と夏~秋で寄生植物を変えるという寄主転換を行うのですが、セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシの場合は周年セイタカアワダチソウだけにつきます。写していると、一斉に同期して振動する様子が面白いです。何の合図で同期しているのでしょう。視覚情報なのかなぁ。黒いアブラムシが一匹写っているのですが、まったく動かないので死んでいるのかもしれません。これは何だか分かりません。

ユキノシタ

ユキノシタは民家の塀の外で咲いていました。ユキノシタは花の形が面白いので、写し甲斐があります。

シオカラトンボ

シオカラトンボがいました。この日の撮影でトンボの種類数は増えたのですが、それでも数は少ないです。

栄養の行き届かないひょろひょろっとした草なのですが、花が咲いていたので写しました。

たぶん、

マメグンバイナズナではないかと思います。

民家の塀の下からはみ出していました。花は見るからにナス科なのですが、花弁が4枚? でも、たまたま正面で写った花だけが4枚で、ほかは5枚のようです。固い葉を持っていて、たぶん園芸種というのでネットで調べてみると、ナス科の

タマサンゴ Solanum pseudocapsicumのようです。夏になると赤い実ができるみたいなので、ちょっと楽しみが増えました。

まだまだたくさん撮ったのですが、長くなるので、一旦、ここで終わります。