本屋の店頭でこの本を見つけて、思わず衝動買いしました。

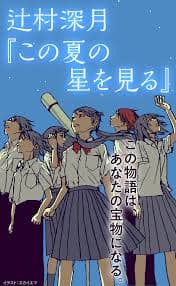

星に関する小説みたいだし、表紙カバーの絵が素敵だったので。

「この夏の星を見る」辻村深月著 (角川書店)

この作家の名前は知っていたのですが、読むのは初めて。

調べてみたらメフィスト賞から吉川英治新人文学賞、直木賞、本屋大賞と賞を総なめしている今をときめく作家のようです。まだ40代ととても若い。

いやあ、面白かった!

大満足の一冊です。

コロナ禍の中高生たちの鬱屈した思いと、星空というぶっ飛んだ世界を結びつける、その発想自体がすばらしい。

幾つかの高校と中学校が登場し、登場人物の数も多いので、メモを取りながら読みました。

まず登場するのが、茨城県立砂浦第三高校の天文部の生徒たち。

溪本亜紗(あさ・高2)、飯塚凛久(りく・高2)、天文部部長の晴菜先輩(高3)、天文部顧問の綿引先生。この先生が実にユニークでね。

彼らは天体望遠鏡を手作りしています。

ネットで調べたら、実際に茨城県の高校生たちが天体望遠鏡を手作りしているサイトが出てきてびっくり。かなり綿密に取材して作られた小説のようです。

次に登場するのが、東京の渋谷区立ひばり森中学、理科部。

安藤真宙(まひろ・男子)そして中井天音(あまね・女子)共に中2。

それから、長崎県五島列島にある泉水高校の生徒たち。

佐々野円華(まどか・女子)、円華のクラスメートの武藤と小山(男子)。そして、以前クラスメートだったけれど東京に転校していった輿(こし・男子)いずれも高2。それから、五島の天文台館長の才津・・

等々が中心人物ですが、他にもいっぱい登場人物がいるので、頭の中を整理しながら読まないとごちゃごちゃになりそうです。

それぞれの章ごとに、砂浦三高とかひばり森中学とか泉水高校とかの物語が展開していきます。

でも、物語自体はとてもシンプル。

コロナ禍で部活や学校行事もままならない中、砂浦三高の天文部の生徒たちが、手作り望遠鏡を通して、遠く離れた中学や高校の天文部、理科部の生徒たちとオンラインで交流し、やがてその輪が広がっていき、

夏休みには、オンラインでスターキャッチコンテストというコンテストを開催するに至る、

というストーリーです。

この間、コロナや部活でいろいろ揉めたり、ちょっとした恋話もあったりして、

大変な時代だけれど、みんなそれぞれの青春を謳歌する、という直球ど真ん中の青春物語です。

星や宇宙に関する話題も豊富で、宇宙初心者にも親切に説明してくれています。

私はこの本で、空気望遠鏡、ナスミス式望遠鏡、という名前を初めて知りました。

そして、何より普通の中高校生たちの普通の生活を描いており、共感する中高校生が多いんじゃないかと思います。

私も昔、都立高校に勤めていたことがあるので、高校生たちってこうよね、というのがいっぱいあって、本当に懐かしく思い出しました。

私自身の高校時代は残念ながらこんなに青春してなかったなあ。毎日勉強に追われていたし勉強についていくだけで大変な学校だったので。でも、結局大学進学はあきらめざるをえない事態になり、だったらもっと遊べばよかったと思ったのでした。

なので、高校生というと勤めていた高校の生徒たちを思い出すのです。いろんな子たちがいたなあと。

この本は現代を生きる中高校生たち、及びちょっと前に中高校生だった大人たちに、

夢を純粋に追いかけていたあの頃のことや、生きる希望とあきらめない気持ちを再び思い出させてくれて、励ましてくれるそんな本です。

宇宙関連本の中のお気に入りの一冊になりそう。

ただし、ちょっとだけ苦言を呈すると、

説明が多すぎる。少々くどい。特に前半はこの半分の量で物語が展開できるはず。飛ばし読み可能です。

一方、望遠鏡の説明はイマイチわかりにくい。ここは図など挿入してほしかった。

それでも、読み進めるのに十分な推進力&魅力を持っています。

あと、最後の方でISSが登場するのですが、日本実験棟の名前が「かなた」になっている。

「かなた」ってなんじゃい??

「きぼう」って書けなかったのだろうか。それなら「毛利衛宇宙飛行士」や「JAXA」や「ISS」だって別表記にすべきなんじゃないの、と思いました。何か理由があるんだろうか?

ともあれ、いい小説なので、若い人に特にお勧めします。

これ、映画化されて宇宙や星に興味を持つ若い人が増えるといいなと思いました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます