ネオン管が瞬く繁華街の路地裏を私はゆるりと流していた。シングルエンジンの振動は生き物のように私の体を揺する。朝から降っていた雨はやんでいた。かわりに凍えるような冷気が街を覆っていた。私はジェット型ヘルメットのスモークシールド越しに三台前の車を見据えていた。今夜のお客だ。彼はすでに二軒のスナックを梯子している。

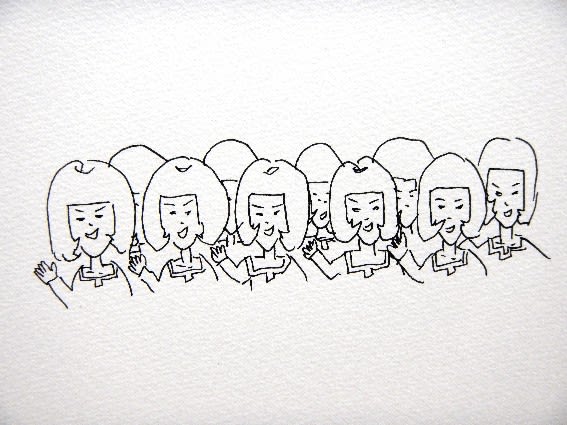

私はついさっきの出来事を思い出した。二軒目のスナックの扉が開き、華やかな女性の嬌声と野太い笑い声が店外に流れ出る。彼はでっぷりした腹をゆすりながらはホステスにしなだれかかっている。まだ飲み足りないらしい。未練たっぷりの彼を無事送り出したホステス達は安堵の息をもらして顔を見合わせていた。その気持ちはよく分かる。見送られた後の彼は酔っぱらいコントの足取りでスマホを取り出し、次の店に自分がこれから来訪するむねを伝えている。彼は路駐を嫌って律儀にコイン駐車場に車を停めていた。行動のアンバランスさが彼を象徴しているように私は思った。

三台前の彼の乗るセダンは大きく蛇行を始めている。

まだか。私はいらつく。

そのとき私のインカムにノイズが走る。

「ゴーよ」相手が艶やかな声で静かにつぶやく。

「遅いぜ」

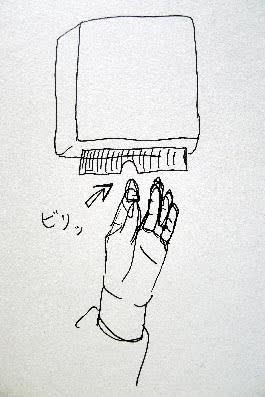

私の体が一瞬鈍く輝く。この儀式が必要なのだ。なにせこのままでは俺の声は彼には聞こえない。鈍く光った刹那、タイヤがアスファルトの細かな凹凸を拾い、ハンドルを通じて私の手に伝わる。今夜初めて地面に接したのだ。

私はこのシステムには全幅の信頼を寄せている。しかし他者が介在するため決定に時間がかかってしまう。そこだけが不満だった。

前方の信号が赤になった。かなり距離はあったのだが、彼の車は驚いた様にかろうじて止まった。おそらく前をよく見ていなかったのだろう。私はアクセルを一ひねり入れガソリンを送り込む。彼と私の間に存在する車群を右から一気に抜き去り、彼のセダンの前に出た。転倒一歩手前のブレーキをくれるてやる。だが、停車時には、タイヤは静かに水たまりを踏んだ。私はゆるりとした動きでスタンドを立て、バイクを降りた。

彼の表情を伺う。

ぼんやりとこちらを見る焦点の合わない彼の瞳が私を追いかける。彼と私の視線が空中をさまよう。

信号はいつの間にか青になっていた。しびれを切らした後続車はかかわり合いになることを避けて次々と立ち去っていった。

路上に残されたのは深夜の闇と私達二人。

彼が運転席の窓を開けて精一杯の巻き舌で吠えた。

「おまえ何様だ。どけ。じゃまだ」

私は体を彼の車の正面に向け、近寄りながら問うた。

「あなたお酒飲んでますね」彼は慌てる様子も無く即答した。

「飲んでなんかいない。でも、飲んでいたとしても貴様には関係ないだろう」

私はさらに近づく。

「そうです。私には直接関係はありません。でもあなたこの先二人の人間を殺めます。一人は定年を迎えた当日の男性。一人は三歳の女の子が家で待っていたお母さん。十年の間、二度にわたってあなたは飲酒運転で人を殺めます」

私は背中に手を回しながら彼が座る運転席側に走る。そして車内にいる彼のすぐそばに立つ。ヒップホルスターに収まったいた45口径のガバメントは私の手に収まっている。まっすぐ延ばした銃口は彼の額にぴたりと突き刺さっていた。私はそのままの姿勢を保ち、左手で車のエンジンを切った。車内からラジオの音だけが小さく聞こえる。

彼は現実からかけはなれた現象に対応出来ない。もっとも酒を飲んでいるのだからなおさらだ。それでも弁明ともとれる命乞いを彼は始める。

「それ、おもちゃなんだろう」

「試すか」

「いや試さない。でも俺は誰も殺していない。ただの飲酒運転だ」

私はため息をひとつ。

「ただのか…」

いつもそうなのだ。自分に非が有ることの小さな一つは認めるだが、大きな非は決して認めない。私は自信の揺るぎない言葉を口にする。

「確率」

「は?」

彼は困惑の表情を浮かべた。彼が理解するかどうかはひとまず無関係だった。私は自身に説明するように続ける。

「あるとき不意に届いたメールが未来からきたものだったっていったらあんた信じるか」

彼の目に私を馬鹿にする光がやどった。

「何を言っている。ただのメールだろう」彼は拳銃が偽物かどうか迷っているようだ。だが、もし本物だった場合に訪れる死の恐怖との間で思考が揺れる。

「ただのメールなんだ。でもこうは考えられないか。実際に起こってしまった事を過去に報告するなんて未来では簡単な事だと思わないか。何だって出来るさ。過去の俺たちが行動を起こす確率にかけたんだ」

「俺は何もしていない」

「確率なんだよ」

私はさらに銃口を額に押しつける。彼は狭い運転席からは逃れようもない。

三度の瞬き。

眉間、心臓、股間を打ち抜く。

血は出ない。

ガバメントは実体のある第二次世界大戦を生き抜いた伝説の銃だが、弾丸は天使様特製のものだ。死にはしない。だが、無傷でもいられないはずだ。精神的にってやつだ。

「いつもギリギリだな」そうつぶやきながら、私は彼の背広のポケットからスマホを取り出した。警察に電話をかける。

「私、飲酒運転をしました。信号に車をぶつけました」声は彼の声になっている。

警察が到着するまでまだ数分かかるだろう。私は時間をおしむようにヘルメットをとった。ぺったりと押しつけられたアフロヘヤーをグローブをしたままの手でかきむしる。すぐさまジャンパーのポケットからタバコを取り出す。くたびれた一本に火を付け、一気に煙を吸い込む。私はすぐにタバコ自体にさわれなくなる。それまでの時間がいとおしい。

時間だ。

私の物理的な実体が消滅する。

私はバイクにまたがる。不思議とエンジンの鼓動は感じる。爆発のタイミングが早くなる。タコメーターの回転数は一気にレッドゾーンを指す。カーブが迫る。私はお構いなしにギヤを上げる。目前に迫る壁は私には関係ない。死んでいるのか存在しているのか分からないのは私なのだ。彼女からの次の指示を待ちわびる自分にも気づいた。

私はついさっきの出来事を思い出した。二軒目のスナックの扉が開き、華やかな女性の嬌声と野太い笑い声が店外に流れ出る。彼はでっぷりした腹をゆすりながらはホステスにしなだれかかっている。まだ飲み足りないらしい。未練たっぷりの彼を無事送り出したホステス達は安堵の息をもらして顔を見合わせていた。その気持ちはよく分かる。見送られた後の彼は酔っぱらいコントの足取りでスマホを取り出し、次の店に自分がこれから来訪するむねを伝えている。彼は路駐を嫌って律儀にコイン駐車場に車を停めていた。行動のアンバランスさが彼を象徴しているように私は思った。

三台前の彼の乗るセダンは大きく蛇行を始めている。

まだか。私はいらつく。

そのとき私のインカムにノイズが走る。

「ゴーよ」相手が艶やかな声で静かにつぶやく。

「遅いぜ」

私の体が一瞬鈍く輝く。この儀式が必要なのだ。なにせこのままでは俺の声は彼には聞こえない。鈍く光った刹那、タイヤがアスファルトの細かな凹凸を拾い、ハンドルを通じて私の手に伝わる。今夜初めて地面に接したのだ。

私はこのシステムには全幅の信頼を寄せている。しかし他者が介在するため決定に時間がかかってしまう。そこだけが不満だった。

前方の信号が赤になった。かなり距離はあったのだが、彼の車は驚いた様にかろうじて止まった。おそらく前をよく見ていなかったのだろう。私はアクセルを一ひねり入れガソリンを送り込む。彼と私の間に存在する車群を右から一気に抜き去り、彼のセダンの前に出た。転倒一歩手前のブレーキをくれるてやる。だが、停車時には、タイヤは静かに水たまりを踏んだ。私はゆるりとした動きでスタンドを立て、バイクを降りた。

彼の表情を伺う。

ぼんやりとこちらを見る焦点の合わない彼の瞳が私を追いかける。彼と私の視線が空中をさまよう。

信号はいつの間にか青になっていた。しびれを切らした後続車はかかわり合いになることを避けて次々と立ち去っていった。

路上に残されたのは深夜の闇と私達二人。

彼が運転席の窓を開けて精一杯の巻き舌で吠えた。

「おまえ何様だ。どけ。じゃまだ」

私は体を彼の車の正面に向け、近寄りながら問うた。

「あなたお酒飲んでますね」彼は慌てる様子も無く即答した。

「飲んでなんかいない。でも、飲んでいたとしても貴様には関係ないだろう」

私はさらに近づく。

「そうです。私には直接関係はありません。でもあなたこの先二人の人間を殺めます。一人は定年を迎えた当日の男性。一人は三歳の女の子が家で待っていたお母さん。十年の間、二度にわたってあなたは飲酒運転で人を殺めます」

私は背中に手を回しながら彼が座る運転席側に走る。そして車内にいる彼のすぐそばに立つ。ヒップホルスターに収まったいた45口径のガバメントは私の手に収まっている。まっすぐ延ばした銃口は彼の額にぴたりと突き刺さっていた。私はそのままの姿勢を保ち、左手で車のエンジンを切った。車内からラジオの音だけが小さく聞こえる。

彼は現実からかけはなれた現象に対応出来ない。もっとも酒を飲んでいるのだからなおさらだ。それでも弁明ともとれる命乞いを彼は始める。

「それ、おもちゃなんだろう」

「試すか」

「いや試さない。でも俺は誰も殺していない。ただの飲酒運転だ」

私はため息をひとつ。

「ただのか…」

いつもそうなのだ。自分に非が有ることの小さな一つは認めるだが、大きな非は決して認めない。私は自信の揺るぎない言葉を口にする。

「確率」

「は?」

彼は困惑の表情を浮かべた。彼が理解するかどうかはひとまず無関係だった。私は自身に説明するように続ける。

「あるとき不意に届いたメールが未来からきたものだったっていったらあんた信じるか」

彼の目に私を馬鹿にする光がやどった。

「何を言っている。ただのメールだろう」彼は拳銃が偽物かどうか迷っているようだ。だが、もし本物だった場合に訪れる死の恐怖との間で思考が揺れる。

「ただのメールなんだ。でもこうは考えられないか。実際に起こってしまった事を過去に報告するなんて未来では簡単な事だと思わないか。何だって出来るさ。過去の俺たちが行動を起こす確率にかけたんだ」

「俺は何もしていない」

「確率なんだよ」

私はさらに銃口を額に押しつける。彼は狭い運転席からは逃れようもない。

三度の瞬き。

眉間、心臓、股間を打ち抜く。

血は出ない。

ガバメントは実体のある第二次世界大戦を生き抜いた伝説の銃だが、弾丸は天使様特製のものだ。死にはしない。だが、無傷でもいられないはずだ。精神的にってやつだ。

「いつもギリギリだな」そうつぶやきながら、私は彼の背広のポケットからスマホを取り出した。警察に電話をかける。

「私、飲酒運転をしました。信号に車をぶつけました」声は彼の声になっている。

警察が到着するまでまだ数分かかるだろう。私は時間をおしむようにヘルメットをとった。ぺったりと押しつけられたアフロヘヤーをグローブをしたままの手でかきむしる。すぐさまジャンパーのポケットからタバコを取り出す。くたびれた一本に火を付け、一気に煙を吸い込む。私はすぐにタバコ自体にさわれなくなる。それまでの時間がいとおしい。

時間だ。

私の物理的な実体が消滅する。

私はバイクにまたがる。不思議とエンジンの鼓動は感じる。爆発のタイミングが早くなる。タコメーターの回転数は一気にレッドゾーンを指す。カーブが迫る。私はお構いなしにギヤを上げる。目前に迫る壁は私には関係ない。死んでいるのか存在しているのか分からないのは私なのだ。彼女からの次の指示を待ちわびる自分にも気づいた。