博士と助手

「博士おはようございます」

「おはよう」

挨拶を返した博士の目は充血している。いつもの事なのだが、博士は慢性的な寝不足だった。意識を失うまで研究に没頭する日々を送っているためだ。今朝もいつものように血走っている。

「今日の作業はこの服を着ろという事でよろしいですね」

助手は不燃性のつなぎを着ている。

「そうだ。わしも白衣の下は、君と同じ、レーシングスーツを着ておる。そして今すぐマシンに乗ってくれ」

「マシンって何ですか」

「わしが作ったマシンはすでにコースに出してある」

「博士、まず確認したいことがあります。ここは今朝、私が電車とバスに乗って、通勤してきた研究所でよろしいですね」

助手は博士が行うトリッキーな行動を警戒して、至極当然の質問をした。「いいや、違う」

「違うんですね。どういうことでしょう」

「うむ、研究所のドアを開けた瞬間、静電気がぴりっときたじゃろ」

助手は強めの静電気を手に感じたことを思い出した。

「はい。ぴりっときました」

「それは昨日の朝の出来事になる」

「昨日ですか」

「そうじゃ。わしが発明した電気麻酔で君を眠らせた。そのまま積載車に乗せて、マシンと一緒にわしの運転でここまで来た。なんのかんので一晩かかったぞ」

「何のためにそんなことを……」

「おもしろいかなと思って。そんな些細なことより、君にはわしが丹精を凝らしてエンジンから作ったF1マシンに乗ってもらうぞ」

博士は困惑する助手を置いてけぼりで説明を始めた。

「エンジンは冷やす必要があるのは君でも知っておるな」

「はい」

「よろしい。水か油か風か。何かしらを用いて発生した熱を下げる必要がある。そこで発明したのが、回転すると熱を奪う球体だ。この球体はどんな大きさのものでも作れる。転がれば転がるほど温度が下がり続けるのじゃ。するとどうじゃ、冷却システム一式が不要のエンジンが出来たのじゃ。なおかつ、摩擦係数ゼロの金属も作った。わしのエンジンはレッドゾーン無し。どこまでも回るぞ」

「はあ」

「重量的に設計の余裕が出来たんで、マシンには快適装備も乗せたぞ。マッサージ機能付きリクライニングシート。前車に追随するオートドライブも完備した。時速300キロオーバーでも余裕でついて行くから大丈夫じゃ」

「はあ」

「さあ、安心して乗れ。レースエントリーは済ませてある。君は幸せ者じゃぞ。F1のドライバーズシートなんか、なかなか空いとらんのじゃから」

「博士。無理ですよ。レースするんですか」

「そうじゃ、行ってこい。自分の意思で行かないのなら、電気でぴりっとさせて、そのまま、オートクルーズ状態でレースまっただ中で目覚める事になるぞ」

「ええー」

「さあ、行け」

博士の目は最高に真っ赤。

「博士おはようございます」

「おはよう」

挨拶を返した博士の目は充血している。いつもの事なのだが、博士は慢性的な寝不足だった。意識を失うまで研究に没頭する日々を送っているためだ。今朝もいつものように血走っている。

「今日の作業はこの服を着ろという事でよろしいですね」

助手は不燃性のつなぎを着ている。

「そうだ。わしも白衣の下は、君と同じ、レーシングスーツを着ておる。そして今すぐマシンに乗ってくれ」

「マシンって何ですか」

「わしが作ったマシンはすでにコースに出してある」

「博士、まず確認したいことがあります。ここは今朝、私が電車とバスに乗って、通勤してきた研究所でよろしいですね」

助手は博士が行うトリッキーな行動を警戒して、至極当然の質問をした。「いいや、違う」

「違うんですね。どういうことでしょう」

「うむ、研究所のドアを開けた瞬間、静電気がぴりっときたじゃろ」

助手は強めの静電気を手に感じたことを思い出した。

「はい。ぴりっときました」

「それは昨日の朝の出来事になる」

「昨日ですか」

「そうじゃ。わしが発明した電気麻酔で君を眠らせた。そのまま積載車に乗せて、マシンと一緒にわしの運転でここまで来た。なんのかんので一晩かかったぞ」

「何のためにそんなことを……」

「おもしろいかなと思って。そんな些細なことより、君にはわしが丹精を凝らしてエンジンから作ったF1マシンに乗ってもらうぞ」

博士は困惑する助手を置いてけぼりで説明を始めた。

「エンジンは冷やす必要があるのは君でも知っておるな」

「はい」

「よろしい。水か油か風か。何かしらを用いて発生した熱を下げる必要がある。そこで発明したのが、回転すると熱を奪う球体だ。この球体はどんな大きさのものでも作れる。転がれば転がるほど温度が下がり続けるのじゃ。するとどうじゃ、冷却システム一式が不要のエンジンが出来たのじゃ。なおかつ、摩擦係数ゼロの金属も作った。わしのエンジンはレッドゾーン無し。どこまでも回るぞ」

「はあ」

「重量的に設計の余裕が出来たんで、マシンには快適装備も乗せたぞ。マッサージ機能付きリクライニングシート。前車に追随するオートドライブも完備した。時速300キロオーバーでも余裕でついて行くから大丈夫じゃ」

「はあ」

「さあ、安心して乗れ。レースエントリーは済ませてある。君は幸せ者じゃぞ。F1のドライバーズシートなんか、なかなか空いとらんのじゃから」

「博士。無理ですよ。レースするんですか」

「そうじゃ、行ってこい。自分の意思で行かないのなら、電気でぴりっとさせて、そのまま、オートクルーズ状態でレースまっただ中で目覚める事になるぞ」

「ええー」

「さあ、行け」

博士の目は最高に真っ赤。

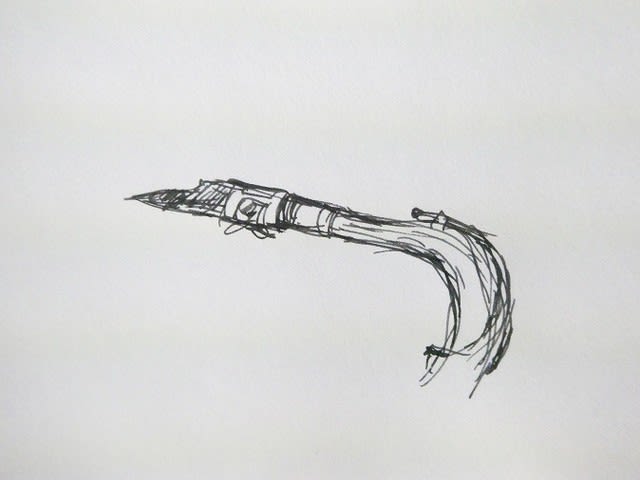

風が吹くとトランペット教室が流行る話

風が強い日が何日も続きますと、部屋の掃除が大変です。

埃が部屋の中に侵入してきますな。

そうすると世の奥様方はロボット掃除機で掃除しますな。

部屋の中を掃除機がうろうろしますと、ゴキブリなんかも減りますな。

ゴキブリが減りますと、ネズミも減りますな。

ネズミが減りますと、今度はせっかく減ったゴキブリがまた増えてまいりますな。

困った奥様はロボット掃除機を二台、三代と買い足しますな。

各家庭でそうしますと、当然、電気が足りなくなりますな。

電気が足りなくなって困るのは、デスメタルの人々ですな。

彼らを困らす為にはナイフも刀も必要ありません。

電気が無いのであれば、アコースティックギグをするという訳にはまいりません。

ギグの為には電気を作ろうとしますな。

自家発電ですわ。

でも業務用発電機を持っていない彼らは

ストリートライブで金を調達しようといたします。

卵が先か、電気が先か。

電気の無い彼らにはゲリラライブの夢も叶いません。

そこで昔取った杵柄。

押入の奥から昔、使っていたトランペットを取り出してきます。

もう、デスメタルと金管楽器はペアみたいなもんで、必ず持ってますわ。

でもしばらく吹いてないんで綺麗さっぱり忘れてます。

そこで教室に通い出しますな。

風が吹くとトランペット教室が流行る話でした。

風が強い日が何日も続きますと、部屋の掃除が大変です。

埃が部屋の中に侵入してきますな。

そうすると世の奥様方はロボット掃除機で掃除しますな。

部屋の中を掃除機がうろうろしますと、ゴキブリなんかも減りますな。

ゴキブリが減りますと、ネズミも減りますな。

ネズミが減りますと、今度はせっかく減ったゴキブリがまた増えてまいりますな。

困った奥様はロボット掃除機を二台、三代と買い足しますな。

各家庭でそうしますと、当然、電気が足りなくなりますな。

電気が足りなくなって困るのは、デスメタルの人々ですな。

彼らを困らす為にはナイフも刀も必要ありません。

電気が無いのであれば、アコースティックギグをするという訳にはまいりません。

ギグの為には電気を作ろうとしますな。

自家発電ですわ。

でも業務用発電機を持っていない彼らは

ストリートライブで金を調達しようといたします。

卵が先か、電気が先か。

電気の無い彼らにはゲリラライブの夢も叶いません。

そこで昔取った杵柄。

押入の奥から昔、使っていたトランペットを取り出してきます。

もう、デスメタルと金管楽器はペアみたいなもんで、必ず持ってますわ。

でもしばらく吹いてないんで綺麗さっぱり忘れてます。

そこで教室に通い出しますな。

風が吹くとトランペット教室が流行る話でした。

掘り出し物

アキオは今年三十歳になる。趣味はデジカメの収集。

カメラ屋に出かける事が休日の楽しみの一つだ。

いつものようにアキオは電気街を歩いていた。

「こんなところに路地はあっただろうか」

アキオは初めて歩く道を気まぐれに入ってみた。薄暗い路地の頭上にはビルとビルで切り取られた細い空が見えた。何台もの室外機が壁に固定されていて、向かい合った機械同士が競うように熱風をはき出している。。額の汗をハンカチで拭きながらアキオは「中古カメラ」の文字を路地の突き当たりで見た。急ぎ足でそのお店に向かう。

店頭のショーウィンドウには通好みのカメラが並んでいた。しかも相場価格よりもかなり安く感じられた。

「いいぞ」

程よい暗さの店内に入る。

夢中で商品をチェックするアキオの足は、あるカメラの前で止まる。

今年発売されたばかりの最新カメラ。販売価格のゼロが定価より二つ少ない。

(何かの間違いだろうか)アキオはその場を動けなくなった。

店員の気配を感じてアキオは振り返る。サイドを刈り上げ、前髪は長めのイケメン店員がエプロンをして立っている。

店員はアキラが見つめる視線の先にあるカメラを観察して、ごもっともですと言わんばかりに説明を始めた。

「その価格で間違いございません」

「どうして」

アキオはどのような理由で投げ売りしているのか知りたくなった。

「もちろん理由がございます。購入していただけるお客様だけにご説明いたします」

店員がニヤニヤしている意味はアキオには分からない。

「買います」

「購入されますか。ではこちらへどうぞ」

ショーケースからカメラを取り出して店員はアキオをカウンターへ促した。

店員がそっと置いたカメラをアキオは見た。そのカメラは間違いなく最新機種だった。ただ気になるのはカメラの底にマッチ箱大の部品がついている点だ。

でもアキオは自分の気持ちが高揚するのが分かった。

「ご説明します。このカメラはある写真家からの持ち込み商品です。委託販売とよばれるものです。販売条件の中に、承諾書のサインがございます。よろしいですか」

「はい」

アキオは訳も分からないがオーケーの返事を返す。

「ありがとうございます。では書類はこちらになりますので一読の後、最後のページにサインをお願いします」

辞書並の厚みがあるファイルを店員は取り出した。

アキオは手を伸ばしてファイルをぱらぱらとめくった。

甲が乙が、甲が乙が……

何が書いてあるかは理解出来なかったが、最終ページの空欄にサインをした。

「ひとつ聞いてもいいですか」

「何でしょう」

精算が完了したレシートをもらいながらアキオが聞いた。

「このカメラの下部にある部品は何ですか」

「その部品は取り外せません。そのままお使いくださいとの事です。クイックシューにもなりますし、三脚穴も空いておりますので実用に支障は無いかと思います」

「分かりました」

やっぱり返してくださいと言われる前にアキオは逃げるように店を後にした。

最新のカメラはやはり素晴らしかった。きびきびとしたスピード。写りの良さ。どれをとっても一級品だ。簡単には購入できる値段ではないカメラで撮影する喜びをアキオは満喫していた。

とある休日、いつものようにアキオはカメラ屋巡りをしていた。

突然後ろから声をかけられる。

「サインしてください」

そこには三人の女子高生がいた。

「何かの間違いでは」

「写真集のこのカット大好きなんです。握手してください」

女の子はハードカバーの写真集を広げてアキオに見せてくれていた。

そのカットは何枚かの写真を合成して一枚にしたものだった。手にとってアキオは写真集を見た。見覚えのある写真ばかりだ。

自分がシャッターを切ったものばかりだった。自撮りのカットもあって自分が映っているのだから間違いない。

アキオは写真集をひっくり返して、表紙を見た。

「群像z」

女子高生達に、ぎこちなく「ありがとう」と連呼しながらアキラは喫茶店に入る。アイスコーヒーを注文してスマホに検索ワードを入力する。

「群像z」

検索結果が表示される。

アキオの眼球が右、左と忙しく動いた後、停止する。そしてまぶたは強く閉まる。

「群像zとは有志によって撮影された写真群をコラージュした作品。素材となる写真は撮影者が投稿を意図せずに自動転送されたもの。そこに意味があると作者は述べる。写真の集め方が話題を呼び百万部を売り上げる」

お金をつかみ損ねた後悔か、それとも自分にファンが生まれた希望か。最終的にアキオの心に残ったのはどちらなのだろうか。

アキオは今年三十歳になる。趣味はデジカメの収集。

カメラ屋に出かける事が休日の楽しみの一つだ。

いつものようにアキオは電気街を歩いていた。

「こんなところに路地はあっただろうか」

アキオは初めて歩く道を気まぐれに入ってみた。薄暗い路地の頭上にはビルとビルで切り取られた細い空が見えた。何台もの室外機が壁に固定されていて、向かい合った機械同士が競うように熱風をはき出している。。額の汗をハンカチで拭きながらアキオは「中古カメラ」の文字を路地の突き当たりで見た。急ぎ足でそのお店に向かう。

店頭のショーウィンドウには通好みのカメラが並んでいた。しかも相場価格よりもかなり安く感じられた。

「いいぞ」

程よい暗さの店内に入る。

夢中で商品をチェックするアキオの足は、あるカメラの前で止まる。

今年発売されたばかりの最新カメラ。販売価格のゼロが定価より二つ少ない。

(何かの間違いだろうか)アキオはその場を動けなくなった。

店員の気配を感じてアキオは振り返る。サイドを刈り上げ、前髪は長めのイケメン店員がエプロンをして立っている。

店員はアキラが見つめる視線の先にあるカメラを観察して、ごもっともですと言わんばかりに説明を始めた。

「その価格で間違いございません」

「どうして」

アキオはどのような理由で投げ売りしているのか知りたくなった。

「もちろん理由がございます。購入していただけるお客様だけにご説明いたします」

店員がニヤニヤしている意味はアキオには分からない。

「買います」

「購入されますか。ではこちらへどうぞ」

ショーケースからカメラを取り出して店員はアキオをカウンターへ促した。

店員がそっと置いたカメラをアキオは見た。そのカメラは間違いなく最新機種だった。ただ気になるのはカメラの底にマッチ箱大の部品がついている点だ。

でもアキオは自分の気持ちが高揚するのが分かった。

「ご説明します。このカメラはある写真家からの持ち込み商品です。委託販売とよばれるものです。販売条件の中に、承諾書のサインがございます。よろしいですか」

「はい」

アキオは訳も分からないがオーケーの返事を返す。

「ありがとうございます。では書類はこちらになりますので一読の後、最後のページにサインをお願いします」

辞書並の厚みがあるファイルを店員は取り出した。

アキオは手を伸ばしてファイルをぱらぱらとめくった。

甲が乙が、甲が乙が……

何が書いてあるかは理解出来なかったが、最終ページの空欄にサインをした。

「ひとつ聞いてもいいですか」

「何でしょう」

精算が完了したレシートをもらいながらアキオが聞いた。

「このカメラの下部にある部品は何ですか」

「その部品は取り外せません。そのままお使いくださいとの事です。クイックシューにもなりますし、三脚穴も空いておりますので実用に支障は無いかと思います」

「分かりました」

やっぱり返してくださいと言われる前にアキオは逃げるように店を後にした。

最新のカメラはやはり素晴らしかった。きびきびとしたスピード。写りの良さ。どれをとっても一級品だ。簡単には購入できる値段ではないカメラで撮影する喜びをアキオは満喫していた。

とある休日、いつものようにアキオはカメラ屋巡りをしていた。

突然後ろから声をかけられる。

「サインしてください」

そこには三人の女子高生がいた。

「何かの間違いでは」

「写真集のこのカット大好きなんです。握手してください」

女の子はハードカバーの写真集を広げてアキオに見せてくれていた。

そのカットは何枚かの写真を合成して一枚にしたものだった。手にとってアキオは写真集を見た。見覚えのある写真ばかりだ。

自分がシャッターを切ったものばかりだった。自撮りのカットもあって自分が映っているのだから間違いない。

アキオは写真集をひっくり返して、表紙を見た。

「群像z」

女子高生達に、ぎこちなく「ありがとう」と連呼しながらアキラは喫茶店に入る。アイスコーヒーを注文してスマホに検索ワードを入力する。

「群像z」

検索結果が表示される。

アキオの眼球が右、左と忙しく動いた後、停止する。そしてまぶたは強く閉まる。

「群像zとは有志によって撮影された写真群をコラージュした作品。素材となる写真は撮影者が投稿を意図せずに自動転送されたもの。そこに意味があると作者は述べる。写真の集め方が話題を呼び百万部を売り上げる」

お金をつかみ損ねた後悔か、それとも自分にファンが生まれた希望か。最終的にアキオの心に残ったのはどちらなのだろうか。