展覧会に出品する作品を先生に見てもらう。

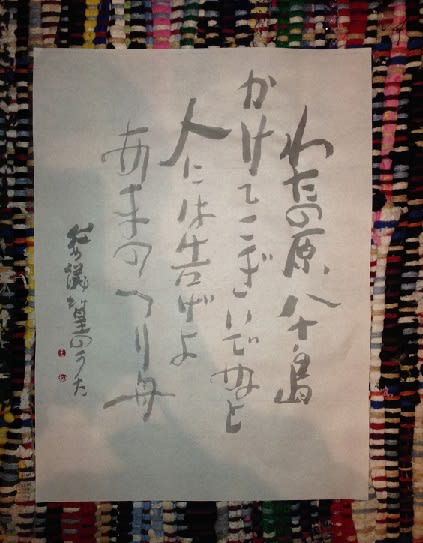

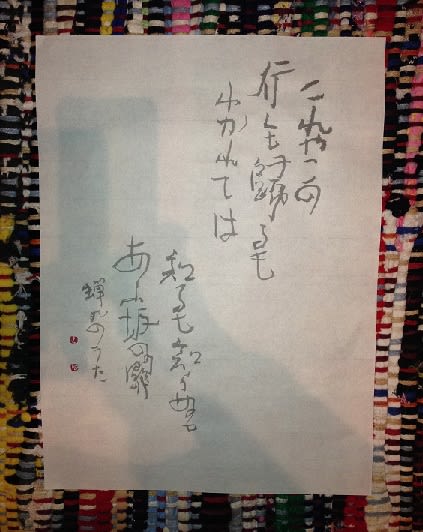

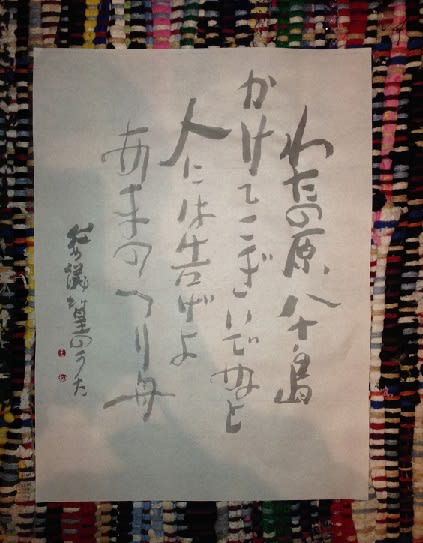

今回は、3枚の紙を合わせて、159×234cmの作品。

先生は何人かいるけれど、今回私を指導してくれる先生は私がこの教室に入ろうと思ったきっかけの先生。

150cmくらいの小柄な女性の先生で、恐ろしいまでの迫力のある字を書く。

先生が書いている姿は、好きな音楽を聴いているときのように、身を乗り出してどきどきする。

書いている詞の内容にはほとんど触れずに、作品の全体感についての指導をしてくれる。

「月明かり」はいいけれど「爆撃機」はちょっと…、というような書の世界ではあると思うが、私はもう「リンダリンダ」と書いてしまっているのでそれに怖気づくことはない。

大きな作品を教室で並べて、「こっちの方が締まる」「この組み合わせの方が空間がきれいに出る」などと意見をもらう。

小柄な先生は、いきなり椅子の上に上ったと思ったらそのまま机に足をかけて、机の上に仁王立ちに立った。

「ほら、あなたも上って見てごらんなさい。机上がっていいから」と言われて私も椅子から机へと上った。

家で書いていると紙が大きすぎてこんなふうに俯瞰して眺めることができない。

何度か書いて、良かれと思う風に修正を加えて書き直すのだけれど、結局こうして全体像を客観的に眺めてみると最初の方に書いたものの方が良かったりもする。

詞に気を取られて書いたり見たりしすぎることは、一方で書作品としての良さをないがしろにしていることにもなりかねない。

書は、その線質もさることながら、空間を重んじる。

文字は、言ってしまえば紙に対する“模様”のようなもので、「字はデザインではない」とよく教わるのだが、字形にも空間にもデザイン性も多分に含まれている。

連綿(字と字が墨でつながること)ひとつにしても、そうなってしまった場合も多々あるけれど、本来意図して作品作りをすべきものだ。

これを言っては興ざめな部分もあるかもしれないが、字本体だけでなくわざと墨で紙を汚すことだってもちろんする。

だから、ある程度の技術が先に立って、気合いとか思いが乗る。

しかし技術やデザインを考えすぎると、今度は気合いも思いも中途半端になってしまって、それは明らかな本末転倒となる。

ここにも在るのが“自由と自在”の話だ。

技術を体に覚えさせる自在さと、その上でどんな発想にも捕らわれない自由さ。

どちらの習得も、それはたぶん何かを創る人は皆、満足することなど一生ないであろう。

私は、例えば“あの人が音楽を愛しているように”、書道を愛しているだろうか。

“あの人が音楽を愛しているように”は、私は書道を愛していないかもしれない。

私は確かに書が好きだ。

1クラス30人いたら一番好きだと思う、それくらいは自信を持って愛していると言える。

とりあえず、出品できそうな作品も決まってひと安心。

展覧会会場で、漏れ出でる何かを感じることができたら、それは作品として成功である。

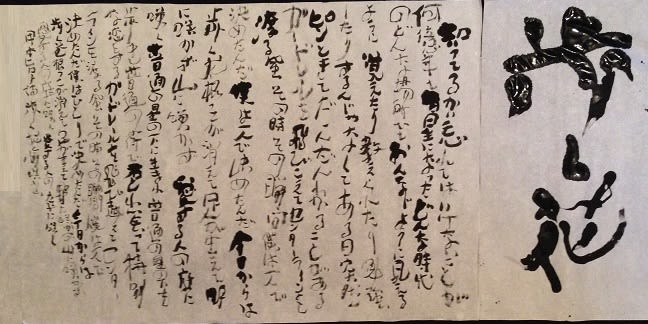

とりあえず比較的に簡単に書けるものとして、当面百人一首をアップすることにする。

今回は、3枚の紙を合わせて、159×234cmの作品。

先生は何人かいるけれど、今回私を指導してくれる先生は私がこの教室に入ろうと思ったきっかけの先生。

150cmくらいの小柄な女性の先生で、恐ろしいまでの迫力のある字を書く。

先生が書いている姿は、好きな音楽を聴いているときのように、身を乗り出してどきどきする。

書いている詞の内容にはほとんど触れずに、作品の全体感についての指導をしてくれる。

「月明かり」はいいけれど「爆撃機」はちょっと…、というような書の世界ではあると思うが、私はもう「リンダリンダ」と書いてしまっているのでそれに怖気づくことはない。

大きな作品を教室で並べて、「こっちの方が締まる」「この組み合わせの方が空間がきれいに出る」などと意見をもらう。

小柄な先生は、いきなり椅子の上に上ったと思ったらそのまま机に足をかけて、机の上に仁王立ちに立った。

「ほら、あなたも上って見てごらんなさい。机上がっていいから」と言われて私も椅子から机へと上った。

家で書いていると紙が大きすぎてこんなふうに俯瞰して眺めることができない。

何度か書いて、良かれと思う風に修正を加えて書き直すのだけれど、結局こうして全体像を客観的に眺めてみると最初の方に書いたものの方が良かったりもする。

詞に気を取られて書いたり見たりしすぎることは、一方で書作品としての良さをないがしろにしていることにもなりかねない。

書は、その線質もさることながら、空間を重んじる。

文字は、言ってしまえば紙に対する“模様”のようなもので、「字はデザインではない」とよく教わるのだが、字形にも空間にもデザイン性も多分に含まれている。

連綿(字と字が墨でつながること)ひとつにしても、そうなってしまった場合も多々あるけれど、本来意図して作品作りをすべきものだ。

これを言っては興ざめな部分もあるかもしれないが、字本体だけでなくわざと墨で紙を汚すことだってもちろんする。

だから、ある程度の技術が先に立って、気合いとか思いが乗る。

しかし技術やデザインを考えすぎると、今度は気合いも思いも中途半端になってしまって、それは明らかな本末転倒となる。

ここにも在るのが“自由と自在”の話だ。

技術を体に覚えさせる自在さと、その上でどんな発想にも捕らわれない自由さ。

どちらの習得も、それはたぶん何かを創る人は皆、満足することなど一生ないであろう。

私は、例えば“あの人が音楽を愛しているように”、書道を愛しているだろうか。

“あの人が音楽を愛しているように”は、私は書道を愛していないかもしれない。

私は確かに書が好きだ。

1クラス30人いたら一番好きだと思う、それくらいは自信を持って愛していると言える。

とりあえず、出品できそうな作品も決まってひと安心。

展覧会会場で、漏れ出でる何かを感じることができたら、それは作品として成功である。

とりあえず比較的に簡単に書けるものとして、当面百人一首をアップすることにする。