今日は冷戦とキューバ危機について焦点を当てたいと思います。

■ 冷戦の始まりと航空偵察

戦後の最初の10年間、冷戦といわれる時代に突入してすぐ、

アメリカはソ連の(後には「赤い」中国の)広大で封印された範囲に含まれる脅威、

すなわち核の有無を確認するという緊急性に駆られるようになります。

しかし当時の航空機は、ほとんどが爆撃機を改造したものにすぎず、

ただ周辺を偵察することに任務の範囲が限られていました。

その極秘裏に行われたミッション中に起こり、公表されていない事件で、

少なくとも数十人の偵察機乗員が死亡または捕虜になったといわれます。

アメリカが恐れていたのはソ連による「真珠湾攻撃の再来」つまり不意打ちでした。

そこで敵の動向を探るため上空からの偵察が行われるようになります。

のちに主流となる人工衛星は1940年代後半から計画がありましたが、

当時はまだ技術的なハードルが多く残っていたため、

その諸問題がクリアできるまでの間は、とにかく

カメラを目標の上空に持っていくしか手段がなかったのです。

気球を使った撮影も試みられました。

カメラを搭載した気球をイギリス、ドイツ、トルコから中央アジア経由で

1000機ほど打ち上げたものの、回収できたのは55台だけでした。

風任せで飛ぶ気球にどんな効果を期待していたのか、と

逆に現在のわたしたちにはそちらの方が大いなる疑問です。

もちろん偵察効果は皆無に近かったに違いありません。

しかし、そうこうしている間に光学技術が向上してきました。

迎撃する航空機やミサイルの影響を受けない高度からでも

目標を画像におさめることができるカメラやフィルムが出てきたのです。

より高い位置からでも偵察が可能となってからは、

航空機の性能も、高度に焦点を絞って開発されるようになっていきます。

そしてレーダーによる短波長領域だけでなく、近・遠赤外領域のセンサーなど、

時代はつぎつぎと新しい偵察のための手段を可能にしていきました。

そして前回もお話ししたように、ロッキード社は、究極の上空偵察機、

U-2とSR-71を世に送り出したのでした。

U-2とSR-71、伝説の偵察機のツーショット

カーチス・ルメイはそれが航空機っぽくないのが気に入らなかったようですが、

偵察機U-2はジェットエンジンを搭載したグライダーで、

高度8万フィートを飛行し、ソ連の上空をほぼノーマークで飛び回り、

より鮮明な写真を撮ることを可能にしました。

偵察によって撮影されたソ連の潜水艦群

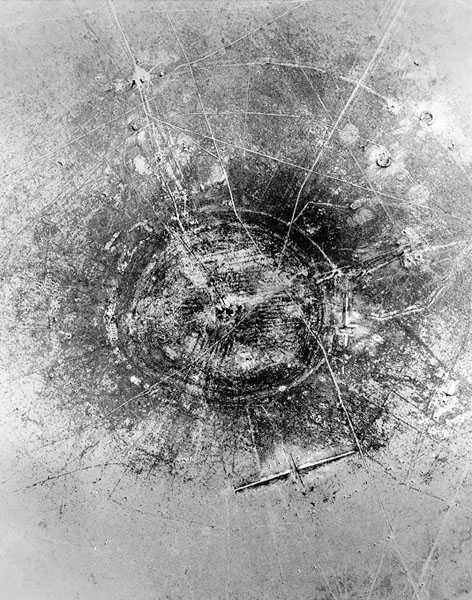

U-2から撮影された原子爆弾の発射実験基地。

というわけでこの期間、アメリカはソ連についてかなりの情報を得ていました。

これが前提です。

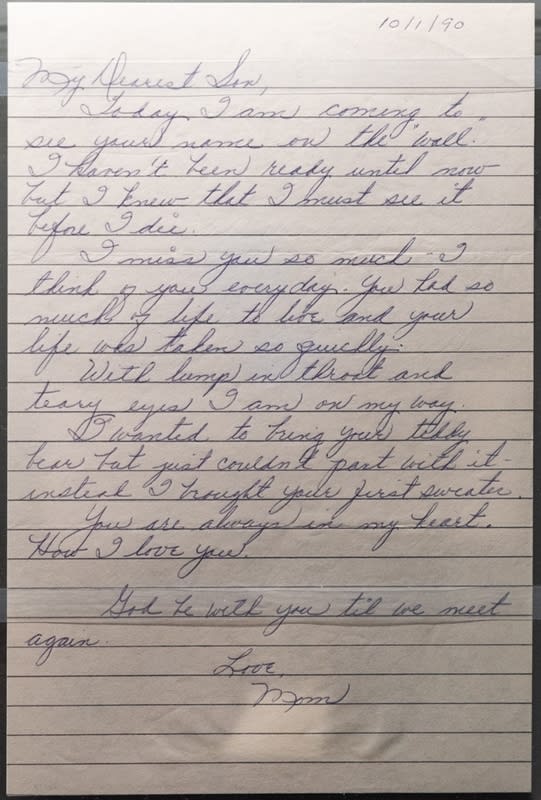

日本人である我々にはいまいちピンと来ない言葉ですが、アメリカでは

冷戦時代、「ボマー・ギャップ」という言葉が、盛んに使われたそうです。

「ボマー・ギャップ」とはアメリカ当局が国内に向けてアナウンスした言葉で、

「ソ連はジェットエンジン搭載戦略爆撃機の配備において

我が国より優位に立っている」

ということを表しています。

キャッチフレーズではないですが、語感がキャッチーなせいか、

国民には数年前からそれが広く受け入れられていましたし、

特に国防費の大幅増額を正当化するための政治的な論拠となりました。

実際、ボマーギャップを埋めるため=ソ連の脅威に対抗するためという名目で

米空軍は爆撃機はピーク時には2500機を超える大規模な増強を行っています。

しかし、結論から言うと、実は

ボマーギャップは存在していませんでした。

U-2の偵察がもたらした情報によって、これを知っていました。

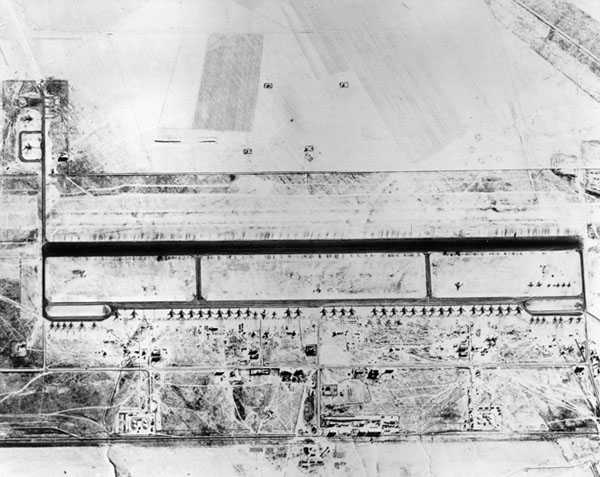

U-2の偵察写真。

1956年にはこの事実が明らかになっていました。

しかし、「ボマーギャップがないことの証明」はできませんでした。

それが「悪魔の証明」(ないことは証明できない)だからではなく、

どうやってソ連の爆撃機大量配備はないことを知ったかが明らかになるからです。

それに、ボマーギャップがあることにしておいた方が、

いろいろ便利(軍事予算の獲得もスムーズに行くわけ)ですしね。

この半世紀後、ブッシュ政権も、大量破壊兵器があるという情報を根拠に

イラク戦争に突入していますが、これ、本当にあると思ってたんですかね?

凄まじい精度のアメリカの諜報&偵察能力をもってすれば、

実は大量破壊兵器がないことはわかっていたのに、

あえてわからないフリをして・・ってことじゃなかったのかしら。

1960年5月に、U-2がソ連のミサイルで撃墜される撃墜事件が起き、

期待されていた冷戦の雪解けも頓挫してしまいます。

SR-71、ブラックバードは1960年代半ばに衝撃のデビューをしました。

約8万5,000フィートで飛行するマッハ3の航空機で、

瞬く間に傍受されない性能を確立し、

毎時10万平方マイルの速度で画像を収集しました。

これほど速く、高く飛ぶ飛行機は他にありません。

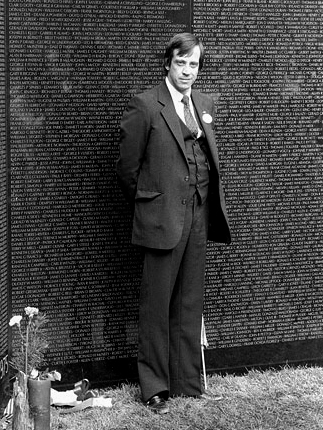

■ キューバ危機

キューバ危機のことを、英語ではCuban Missle Crisisといいます。

1962年の、この世界を揺るがした歴史の転換点、

キューバ危機では、空撮が重要な役割を果たしました。

航空写真によってキューバにソ連のミサイルが存在することも確認されたのです。

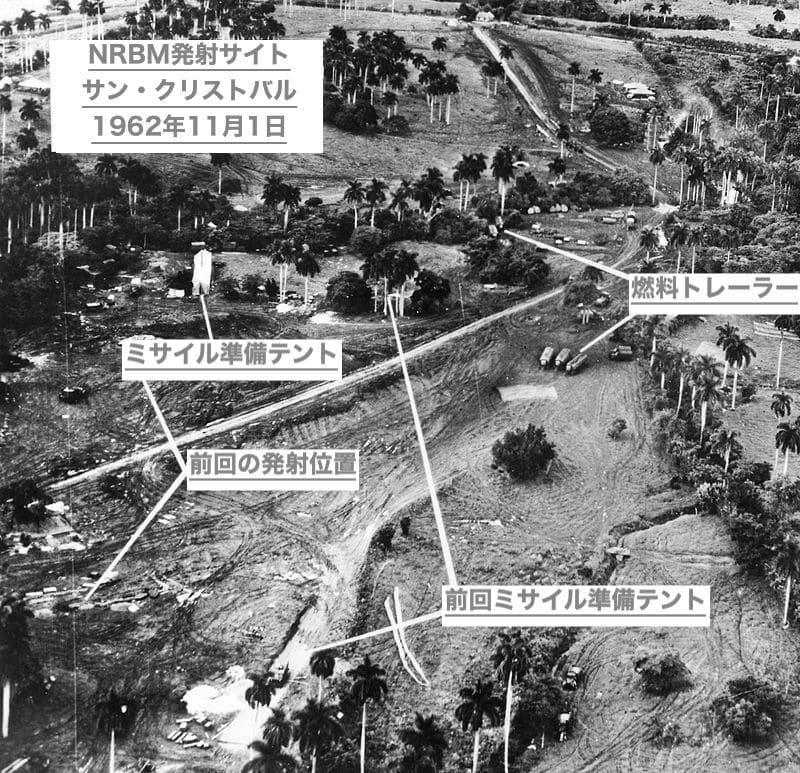

このU-2偵察写真には、キューバでのミサイル組み立ての

具体的な証拠が写っています。

ミサイル輸送機と、燃料補給やメンテナンスが行われるミサイル準備テントです。

この写真は見ておわかりのようにミサイル準備区域を低空から撮影しています。

このショットを撮影したパイロットは、

高度約250フィート(76m)を音速で飛行して生還を果たしました。

同じく、キューバ危機の時にキューバのサン・クリストバルに設置された

ソ連の中距離弾道ミサイルサイトのUー2による空撮写真です。

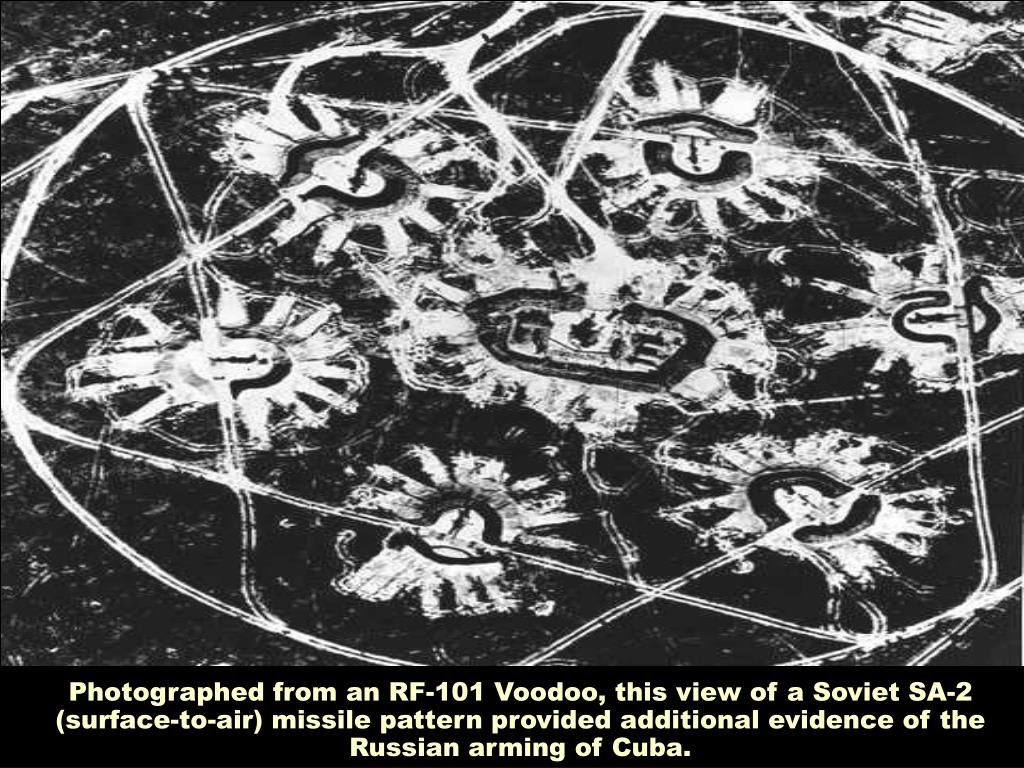

こちらはRF-101ブードゥーが撮影したミサイルサイトの写真。

ロシアのSA-2(地対空ミサイル)のパターンを見て、

アメリカはロシアがキューバを武装化していることを確認しました。

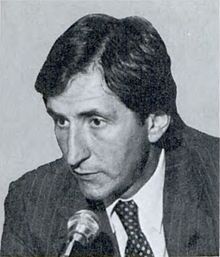

キューバのミサイルの航空写真を国連で見せる

アドレー・スティーブンソンII(1962年11月)。

ソ連の国連代表ヴァレリアン・ゾーリンに

を詰問口調で尋ね、ゾーリンが答えにくそうにしていると、

「翻訳を待つのではなく、イエスかノーで答えたまえ!」

と言い放ったことで有名になりました。

イエスかノーかで有名になった人は我が日本国にもいましたですね。

このときゾーリンは、

「私はアメリカの法廷にいるわけではないので、

検察官のようなやり方で質問されても答えられない」

まあ、結果としてイエスだったんですけど、

彼の立場では答える権限になかったのでしょう。

スティーブンソンはまた、ミサイル危機の対処法として

「ソ連がキューバからミサイルを撤去するなら、アメリカは

トルコにある旧式のジュピター・ミサイルを撤去することに同意する」

という交換条件を大胆に提案しています。

もちろんこの案は大勢から非難轟々だったのですが、

ケネディ大統領も弟のロバートもこれを評価しており、

実は明らかにはなっていない段階で、ケネディ政権はこの案を

ソ連側に打診していたのではないかという説もあるのだそうです。

歴史って、実は表向きはともかく、

明らかになっていないことの方が多いのかもしれない、

などと思ってしまう逸話です。

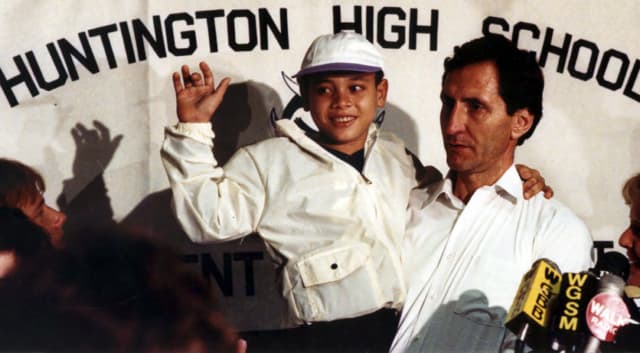

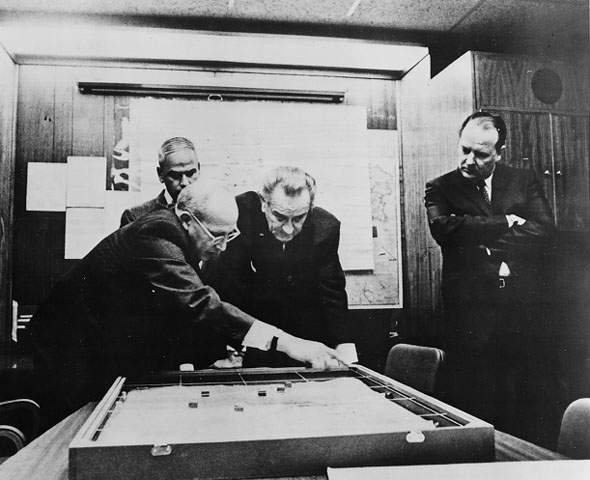

大統領執務室でカーティス・ルメイ将軍(ケネディの左隣)、

キューバミッションに参加した偵察パイロットと会談するケネディ大統領。

左から3人目は、キューバのミサイルが最初に確認されることになった

写真を撮影したリチャード・S・ヘイザー少佐です。

962年10月14日の日曜日の早朝、ヘイザー少佐は、

カリフォルニア州エドワーズ空軍基地で、急遽「USAF 66675」と再塗装された

CIA U-2F、アーティクル342(空中給油用に改造された2機目のU-2だった)

に乗り込み、「真鍮のノブ」作戦(Brass Konb)と名付けられた

キューバ上空飛行(ミッション3101)に出発しました。

メキシコ湾上で日の出を迎えた彼は、ユカタン海峡を飛行した後、

北に向きを変えてキューバ領土に侵入します。

その時点でU-2Fは72,500フィートに達していました。

ヘイザー少佐はカメラのスイッチを入れ、自分のミッションを行いました。

彼のU-2が島の上空にいたのは7分足らずでしたが、

あと5分滞在していたら、2つの地対空ミサイルにさらされる危険性がありました。

ヘイザー少佐にはドリフトサイト(爆撃機用の照準サイト)をスキャンして、

キューバの戦闘機や、最悪の場合、SA-2ミサイルが向かっていないかを確認し、

もしそうなら、ミサイルレーダーのロックを解除するために、

S字を描くように急旋回してから遠ざかるようにと指示がされていました。

ヘイザーはコースアウトして、フロリダ州のマッコイ空軍基地に向かい、

ちょうど7時間の飛行の後、米国東部標準時の0920に同基地に着陸しました。

着陸後、持ち帰ったフィルムはすぐにワシントンD.C.の

ナショナル・フォトグラフィック・インテリジェンス・センターで処理され、

最初に上がった画像は武装したガード付きのトラックで運ばれました。

解析の結果、NPICのアナリストは正午までにSS-4ミサイルの輸送機を確認。

10月22日、ジョン・F・ケネディ大統領は、ヘイザー大佐の写真によって、

ソ連がキーウェストからわずか90マイルのところに

核ミサイルの秘密基地を建設していることが証明されたと発表します。

それから起こった様々なことは今回の主旨ではないので省略しますが、

ソ連のニキータ・フルシチョフ首相がキューバからのミサイル撤去を命じたことで、

キューバ危機は終結することになったのでした。

ヘイザー中佐は、2005年にAP通信とのインタビューでこう語っています。

第三次世界大戦を始めた男として歴史に名を残したいとは思いませんから」

■ 歴代大統領と「偵察」

Presidents and Reconnaissance

今日は最後にそんな偵察にかかわる大統領のシーンをお届けします。

航空写真を見るフランクリン・D・ルーズベルト大統領とジョージ・ゴダード准将。

ゴダード准将については先日当シリーズで説明したばかりです。

いわば、アメリカ空軍の写真航空偵察のパイオニアというべき存在です。

偵察士官だった大統領の息子エリオット・ルーズベルト と組んで、

自分を性病検査のセクションに左遷した大佐を追い落とした、

というなかなかに黒い面を持つ人だったのが印象的。

パイロットが撃墜されることになったU-2撃墜事件ですが、

スパイ行為を強く押し進めたのはアイクだった、という話でしたね。

アイクは絶好の歴史的名声を得るチャンスをレーガンに譲ることになります。

リンドン・B・ジョンソン大統領。

フォードの左で地図を指差しているのは、

当時国務長官だったヘンリー・キッシンジャーではないかと思われます。

横に仁王立ちしている女性が誰かはわかりません。

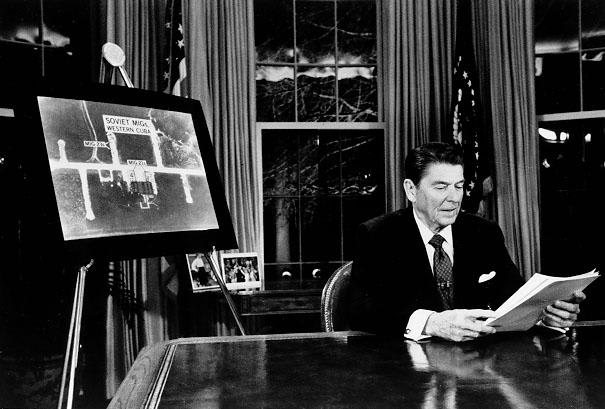

ロナルド・レーガン大統領が国民に語りかけています。

写真にはソ連のミサイルサイトが映っているようですので、

これは就任してすぐに、レーガン大統領が

ソ連を「悪の帝国」(an Evil empire)呼ばわりした時ではないかと思われます。

この何年か後に、ゴルバチョフと会談するためにモスクワに行ったレーガンは、

と聞かれて、すぐさまいいえ、と言った後、

と答えたそうです。

ホーンsr

ホーンsr

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-1343227-1365373608-1010.jpeg.jpg)

マテル少尉

マテル少尉

ウォール1等兵

ウォール1等兵

バウシュ軍曹

バウシュ軍曹

マーティン大使

マーティン大使

見てますね

見てますね

Mario Castoldi

Mario Castoldi

ファスケス

ファスケス

、

、

ムラゼック下院議員

ムラゼック下院議員