昔々のスポーツ根性マンガと呼ばれるものは、

主人公に対するライバルの存在なくして話が成り立ちませんでした。

矢吹丈には力石徹、星飛雄馬には花形満。

鮎原こずえには早川みどり。朝丘ユミには椿麻里。

岡ひろみには竜崎麗香。一条直也には赤月旭。

ほかは、えーと・・・・・

とにかくその非現実的な戦いの世界では、平成26年現在、

どことは言いませぬが某テレビ局が、フィギュアスケートやサッカーの試合で、

「お隣の国」を持ち上げる以外、実生活ではまず聞くことのない、

「宿命のライバル」などという言葉が乱舞していたそうでございます。

これらの「男の世界」に対し、女子スポーツマンガはその

「宿命のライバル」が、恋敵も兼ねていたりして、

それでなくても辛気臭い世界がより一層ドロドロしていたような

・・・・・偏見ですかね。

自分が女性であるからわかるのですが、女性というものは一定数集まると、

必ずと言っていいほど対立が生じるものです。

グループ対グループ、個人対個人、個人対グループとその形態は様々ですが、

時としてそれは陰湿ないじめにつながり、陰口や噂話はもちろん、

相手を陥れるための陥穽を弄したり、告げ口したり。

お掃除のおばちゃんたちであろうが大学病院の研究室であろうが、

不思議なことにその知的経済的レベルのいかんを問わず、

女性のグループの数だけ、そういったことは起こるのです。

女性というのはどんな場所にも「敵」を作らずにはいられない生物である。

小学校2年にして「親友」を装ったクラスの女子から陰に日向に苛められて以来、

そういう女の世界を今日まで渡り歩いてきたエリス中尉は断言します。

何が言いたいかというと、一般的に女性は「好敵手」というような

美しい敵対関係を相手と築くことができないのではないか、ということなのです。

今までシリーズでお伝えしてきた、飛行機黎明期における女子飛行士界においても、

そうではないかと思われる事例が散見されました。

たとえば、ジャクリーヌ・コクランとナンシー・ラブ。

同じように陸軍に、しかも同じ人物に「女子航空隊」設立を提案し、

別の方向から働きかけて、できたらできたでどちらが隊長になるのか、

この成立の過程に、どうも飛行家としての二人のライバル心が見え隠れし、

「最初から二人で協力しあえばよかったのでは」

とわたしなどはつい思ってみていたものです。もちろん歴史をですが。

この二人がお互いをどう思っていたかを記す文献は一切ありませんが、

いずれにしても当時の女性飛行家などというごく少数の女たち、

しかも我こそは世界一を目指す気概と野心に満ちた「先駆者」同志が

美しい友情でも結ばれていたと考える方が不自然というものです。

・・・・偏見ですかね。

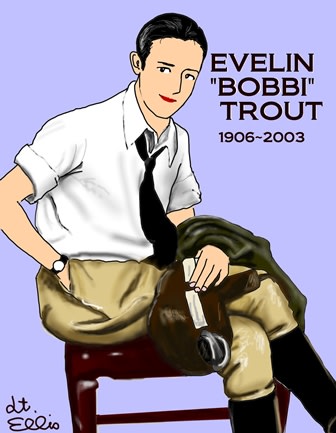

さて、本日冒頭に挙げた、マニッシュな雰囲気の女性。

イヴリン・”ボビ”・トラウト。

あだ名の「ボビ」は、当時最新流行だったボブ・カットをトレードマークにしていたから。

このときはその髪をぴったりとポマードで撫でつけ、まるで男装しているかのようですが、

彼女が「コピー」したのは、当時の人気女優アイリーン・キャッスルの「ボブ」です。

ボビは16歳と、とても早い時期にその飛行家としてのキャリアが始まっているので、

航空史上、先駆とも言うべき飛行家の一人です。

彼女イブリン・トラウトがイリノイに住む12歳の少女であったとき、

当時珍しかった飛行機が彼女のまさに上空を通過しました。

この偶然が、彼女に「いつか飛行機に乗りたい」という夢を与えます。

家族はその後、ガソリンスタンドを経営するのですが、家業を手伝うある日、

イブリンは、家業のスポンサーであるW. E. トーマスに、問わず語りに夢を語りました。

「トーマスさん、わたし、いつか飛行機に乗ってみたいの」

「ほう、どんな飛行機に乗りたいの」

「わたしが12歳の時に空を横切って行ったのは、カーチスJN-4だったわ。

ああ、あの美しい飛行機を操縦して、一度でいいから空を飛んでみたい!」

「偶然だね、イブリン。

君が今話している目の前の人間は、そのカーチス JN-4のオーナーだ」

「なんですって!トーマスさんが?」

「乗ってみたいかね?」

「ええ!乗ってみたいわ! おお神様(Oh,my God!)」

(以上エリス中尉の妄想による創作でした)

ってなありがちな展開の二年後。彼女は、シカゴ→ロスアンジェルス間を、

このカーチスに乗って初飛行しています。

その後飛行学校にも通うのですが、彼女はこの時事故を起こしています。

低空をに飛行していているときに45度のターンを若い教官から指示され、

それに従った彼女の機はコントロールを失い墜落しました。

しかし、この事故も、彼女を飛行機から引き離すことはできませんでした。

ますますその世界にのめりこんだ彼女は、おもに無給油耐久飛行の分野で、

いくつかの「世界初記録」を作っています。

彼女が飛び始めたきっかけは、他の女性飛行家に同じく、

「男性のパトロンの助けがあったから」

で、実家が超大金持ちだったり、または富豪を捕まえたりした飛行家以外は、

当時は皆このような「パトロン」を募って飛行機を続けるのが普通でした。

彼女は中性的でボーイッシュな雰囲気をトレードマークにしており、

また生涯結婚しなかったということですが、これを見る限り、

中身まで男性的だったというわけでもなさそうです。

しかし、いくら凛々しい青年のように見えても、所詮は(当時の)女。

飛行機を続けるためにより多くのスポンサーを探さなくてはならず、

それは彼女にとっても容易なことではなかったようです。

そこで、

「中性的な彼女が若い美人女優と組んでペアで耐久飛行」

という、もし成功すればおじ様たちがさぞこぞってスポンサードしてくれるような

キャッチ―な挑戦を企画しますが、このときにペアとして組まされた相手の

エドナ・メイ・クーパーという無名女優が(おそらくですが)

箸にも棒にもかからない『使えないやつ』だったため、

出発したものの、即座に技術的な問題が発生し、

断念せざるを得なかったそうです。

彼女はまた、1929年の女性ばかりのダービー、

パウダーパフ・ダービーに出場して、入賞はなりませんでしたが、

完走は果たしています。

それにしても、アメリカ人というのはどうして写真を撮るときに、

ポケットに手を入れるのか。

今まで見てきた中で、「ちょっとした演説」をするとき、アメリカ人は

必ずと言っていいほどポケットに手を入れていました。

どうも、手のやり場がないのかもしれません。

最初の画像におけるボビもわざわざ座っているのにポケットハンドですし、

このエリノア・スミスに至ってはご丁寧にも両方です。

二人とも、ズボンにネクタイという「飛行スタイル」で、

男性を気取っているので、ポーズもこのようになってしまうのでしょうか。

エリノア・スミス

さて、こちらはボビよりさらに早く、

6歳で兄と一緒に自分の飛行機を持っており、

10歳で飛行機のレッスンを始めるという、超英才教育を受けた飛行家です。

父親は俳優でありボードビル芸人で、ブロードウェイにも出ていた芸人でした。

物心つくかつかないうちから乗っているのですから、

飛行機はまるで彼女にとって自転車のような乗り物だったに違いありません。

自転車代わりに飛行機に乗ってきた彼女は、その後も挑戦と記録を打ち立て、

世間では若いうちからすっかり有名人でした。

ところで冒頭に延々と「女同士の好敵手」というものが存在するかどうか、

卑近な例をあげてお話ししてきたわけですが、このボビとエレノア、

ちょうど飛行機黎明期、さらに1928年からしばらくの間は、全く同時期に

世間で騒がれていた女流飛行士同志だったわけです。

それだけでなく、彼女らは、耐久飛行について互いにしのぎを削っており、

記録をどちらもが破って破られてという熾烈な「女の戦い」を繰り広げていました。

はたして彼女らはどのようなライバル関係だったのでしょうか。

続きはまた次回。