昨日は少し、いやかなり無粋なネタをはさんでしまってすみません。

時事問題は忘れられないうちに挙げておかないと、

あっという間に状況が変わってしまうこともあるので・・・・。

さて、「よこすかわいわいのりものフェスタ」において、

「乗り物」=「護衛艦」、という解釈の元に行われた海上自衛隊の艦艇見学。

このわいわいがいつからやっているのかはわかりませんが、

いずれにしてもこういう機会にはついでに?護衛艦も公開するということに

当方が知らなかっただけで、ずっと決まっていたのかもしれません。

しかし、先だって佐世保での艦艇見学で「あさぎり」を見た限りでは、

日曜日の午前中一杯で見学者は10人以下だったのに比べ、

この日の自衛艦を見学しようとする人は、場内のアナウンスが

「本日は大変たくさんのご来場ありがとうございます」

と何度も繰り返していたところを見ると破格の多さだったようです。

昨今の「自衛隊に対する関心が高くなっていること」や、

「艦隊これくしょんブーム」、あるいは「防衛男子」等の売れ行きに見る

「結婚市場としての自衛隊への関心」、それらの相乗効果によるものでしょうか。

中でも、女性の見学者が増えたということをわたしはこの日

いくつかの出来事からあらためて知ることになりました。

そのお話はおいおいしていくとして、さて、今から乗艦する予定の「ゆうぎり」後甲板。

こういう角度で見ると大変分かりやすいのですが、甲板が

「オランダ坂」という後ろ下がりではなく、「後ろ上がり」になっています。

これは初めて見るタイプだなあ。

ヘリの格納庫もこの艦体にしては大きいような・・・。

と思ったら、やはり「あさぎり型」のヘリ格納庫は

2機格納するために大型に設計されていて、

そのためステルス性に問題があるらしいことがわかりました。

フネのステルス性というのもイマイチ素人には分かり難いものです。

そもそもこれは航空機から見てのステルス性なのか、それとも

レーダーに見つかりにくいということなんでしょうか。

wikiによると「ゆうぎり」はDD-153 YUGIRI という表示ですが、

ここではわざわざ「YUUGIRI」としているようです。

それにしてもあさぎり型は舷門が高度0地点にあるんですね。

このような階段を登らないラッタルのフネに乗るのは初めてです。

バリアフリーなので一般公開にはいいかもしれません。

甲板はすでに人大杉状態。

カメラを持っている人は熱心に「ときわ」と「やまゆき」を撮っています。

ところでこの写真を仔細に眺めてみたのですが、

こうして見ると、TASS、曳航式パッシブソナー(デコイ曳航)がある場所というのは

本当に海面に近いですね。

この写真で言うと、「やまゆき」の「や」の左上に見えているのだと思いますが、

これは確かに雷蔵さんのおっしゃるところの

「海が荒れていると普通に波をかぶり危険な場所で」

「昼間でも荒れていると出るには気合がいるのでTASSの投入は神経を使う」

という言葉が実感を持って理解できます。

さらにこれがためTASSを装備しているのは「ゆき」型でも数隻ということでしたが、

この「やまゆき」もその一つだということのようです。

ところで、「夜間や海が荒れているときには危険なので絶対に出ない」

とされているこの最下段の甲板には、自衛艦旗が掲揚されています。

海が荒れていても普通に自衛艦旗の掲揚、降納は行うはずですが、

喇叭手を含め、ここに立つ乗員はかなり怖いと思うがどうか。

シースパロ—短SAM。

やっぱりこうしてみると圧倒的に男性が多いですかね。

体を引っかけそうなところに赤いリボン。

「立ち入り」は・・・無理だろう普通。

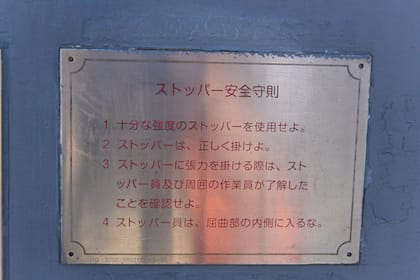

このような一般向けに対する注意事項だけではなく、護衛艦には

いたるところに操作する自衛艦に対する注意も書かれています。

今回はその表示を見つけてはまめに写真を撮ってきましたので、

ちょっとこれをご紹介。

シースパローミサイルの安全規則。

これは興味ありますね。

シースパローミサイル安全守則

1、艦上で組み立て及び分解を行うな

2、コンテナー及び弾庫内にあるときは

(1)アースを常時取れ

(2)「SAFE/ARM」スイッチのSAFEを確かめよ

3、ミサイルに電磁輻射、静電気、衝撃、水しぶき、水を与えるな

4、弾庫内の実弾(訓練頭部を含む)は、

レドームにカバーを装着せよ

5、 取扱中は、

(1)火気厳禁

(2)関係者以外は近づくな

(3)監視員を配員せよ

(4)消火ホースに充水し、消火員を配員せよ

(5)電波の照射に注意せよ

6、誤ってミサイルを落としたときは、直ちに主管者

(または当直士官)に報告せよ

弾庫内、コンテナーの中にいるときには「アースを取れ」とあります。

これは人体を電流が駆け抜けることのないように、と解釈したのですが、

具体的にどうやって「アースを取る」のかまでは調べてもわかりませんでした。

それから、ミサイルには「水を与えるな」とありますが(笑)

雨の日にミサイル発射はしない、というのは分かった。

しかし甲板にあるのだから水(しかも海水)がかかることもあるのでは?

そしてちょっとウケたのが一番最後。

「誤ってミサイルを落としたときには」

ということは、誤ってミサイルを落とすこともあるんですか?

映画「ローレライ」では魚雷を何人かで運んで潰されたりしてましたが・・。

そう思って調べてみると、

・・・・手で装填してるよ。手動で。

これたぶん、下にあるソリみたいなので運んできて三人で持ち上げて、

後ろの人がいまから「せーの!」で奥に突っ込むわけね。

この状況なら「落としてしまう」こともきっとあるでしょうなあ。

そしてもし粗相してしまったら黙ってないで当直士官とかに言えよ、

ってことなのですが、やっぱり落とすと要検査対象なんでしょうかね。

さて、画像左側には

ミサイル発射装置3型安全守則

というものがあるのですが、発射装置3型が何か分からなかったので

シースパローがこのカテゴリに属するということだと解釈しました。

それによると

1、ランチャー始動前に障害物が無いことを確かめよ

2、ミサイル装填及び抜弾作業中は、

(1)DCUモードとし、DCUに配員せよ

(2)「SAFE/OPERATE」スイッチを「SAFE」とせよ。

(3)ミサイルが装填されている場合は「装填中」の標識札を提示せよ

4 ミサイルを発射するときは、安全な場所に退避せよ

5、機器の作業を行う場合は、「SAFE/OPERATE」スイッチの

「SAFE」を確かめ、ランチャー管制室に「整備作業中」の標識札を提示せよ

「安全な場所に避難せよ」

これはついこの間雷蔵さんから「発射時近くにいたら焼け死ぬ」

と聞くまではピンと来なかったのですが、ブラストというか

輻射熱?による熱放射があるということでしょうか。

「ストッパー」とはおそらくもやい索のストッパーだと思われます。

おなじみ『X』(合戦時閉める)ドアのまわりにも

ドレンだめタンクのノズルにも賑々しく赤いリボンでお飾りがされています。

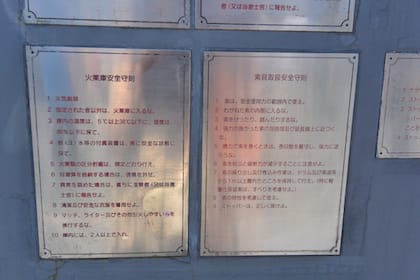

この左側はなんと「火薬庫安全守則」。

火気厳禁は勿論ですが、

「温度は5℃以上38℃以下」「湿度は80%」

と決められています。

高いのがまずいのはわかるけど、最低温度が5℃というのはなぜだろう。

凍結するとも考えられないし。

そして湿度80%ですがね。

明日の関東地方の予想湿度は平均75%ですぜ。平均。

ってことは最高湿度85℃くらいは軽く行ってしまうと思うがどうか。

蒸し暑いとよもや火薬が湿気るとかそういう問題?

あと特記すべきは

「対潜弾を格納する場合は信管を外せ」

とか、

「庫内には2人以上で入れ」

などの規則が書かれています。

一人で庫内に入って万が一のときに何が起こったのか当人が

説明できない状態になることを想定しているのでしょうか。

さて、舷側を歩いていたとき、カップルが海面を覗き込んでいたので

どれどれ、とわたしも彼らの見ているものを探してみると、

「ほら~!見て見て~!!フグっ!フグがいる~!」

(元ネタは『太平洋行進曲 2014年度練習艦隊出航』コメント欄参照)

いやこれ、驚きました。

横須賀湾にフグがいる。

しかもたくさん。

この写真はたまたま2匹だけ撮って大きくしたものですが、

実はこの周りにはその30倍は群れをなしていたのです。

「なんか気持ち悪いね」

カップルはフグの大群を見て言っていましたが、

このフグ、調べたところ「クサフグ」といって食べられる種類。

なんでも、5月から8月にかけて満月や新月の夜に

大群で押し寄せ岸で産卵する

習性があるそうなのですが、念のためにこれも調べたところ、

この前夜がドンピシャリ満月だったことがわかりました。

なーるほどー。

前の晩フグたちは横須賀港で酒池肉林のヒャッハー状態だったのね。

で、このときには疲労困憊、まさに「太陽が黄色い」状態のフグオさんたちが、

帰る元気も無くしてとりあえず岸壁の近くで波に漂っていた、と・・。

横須賀地方隊の皆さん、今満月の夜護衛艦から釣り糸を垂れれば、フグが釣れます。

フグ調理免許を持っている給養員のアテがあるならぜひお試し下さい。

そうしている間にも人は増えてきて、護衛艦の外の見学者用通路は

人が並ぶようになってきました。

HOS、Mk.32 短魚雷発射管。

だから「立ち入り禁止」はこういう場所にはるのはおかしいと何度言ったら略

これは面白い。

上から「ダビット・デリック安全守則」

「総員離艦安全守則」そして「短艇揚げ下ろし安全守則」。

上と下は割と普通で「艦の動揺に備えよ」くらいしか見るところはありませんが

(当ブログ的に)、真ん中の「総員離艦」、これが凄い。

一応全部ここに記載しておきましょう。

1 あわてるな。

2 衣服を着用せよ。

3 救命胴衣を装着せよ。

4 早く艦から遠ざかれ。

5 集団を作れ 。

6 無理な泳ぎはするな。

7 水中爆破及び鮫に注意せよ。

どれもこれもご尤もな注意です。

海自の隊員というのは初級教育の段階からこういうことは

脳髄に叩き込まれていくんでしょうか。

しかし個人的には6番の「無理な泳ぎはするな」が気になります。

無理な泳ぎ・・・・ってなんだろう。

バタフライとか・・・・?

そして最後の7番、「鮫に注意せよ」。

爆発もそうですが、いくら注意してもね。こればっかりは。

旧海軍の搭乗員は、南洋に不時着した際、マフラーを脚に結び、

フカよけにしたといいますが、自衛官はマフラーしてないし・・・。

また、マフラーが無い場合、六尺褌をほどいて同様にした

(鮫やフカは自分より体の大きなものを襲わないから)

という話もありますが、自衛官は褌も着用していないし・・。

ただ「注意せよ」じゃあまりにも他人事みたいで、

何の安全守則にもなっていないと思うのはわたしだけでしょうか。

続く。

おことわり*

恒例のアメリカ移住の時期が迫っておりまして、準備と移動のため

新しくエントリを作成することがしばらくできませんので、

その間、新シリーズ「空挺レンジャー」を挟みます。

これはこれでどうぞお楽しみに。